未来の「あたりまえ」を作る

※このnote記事は、武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース 「クリエイティブリーダシップ特論II」 の課題エッセイとして記載したものである。

第7回ゲストは、井登友一さん。井登さんは日本でのUXリサーチの先駆者であり、サービスデザインの普及にも尽力されている方である。井登さんが語る「未来のあたりまえを作る」とは?

デザイン実務家、デザイン教育者、デザイン研究者を名乗る井登さんだが、あえて議論を巻き起こすため、「Trouble Maker」としての立ち位置を大事しにしているそう。

Alan Cooper氏との運命の出会いが、現在の彼を形作っているらしい。

▶︎未来の姿をデザインする、とは?

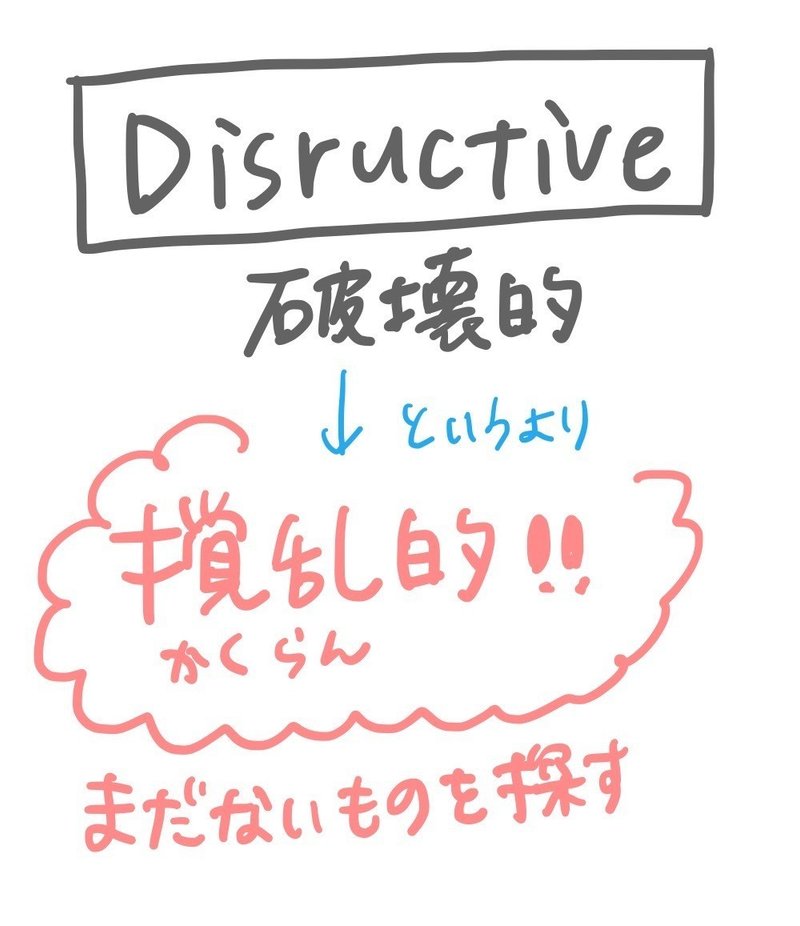

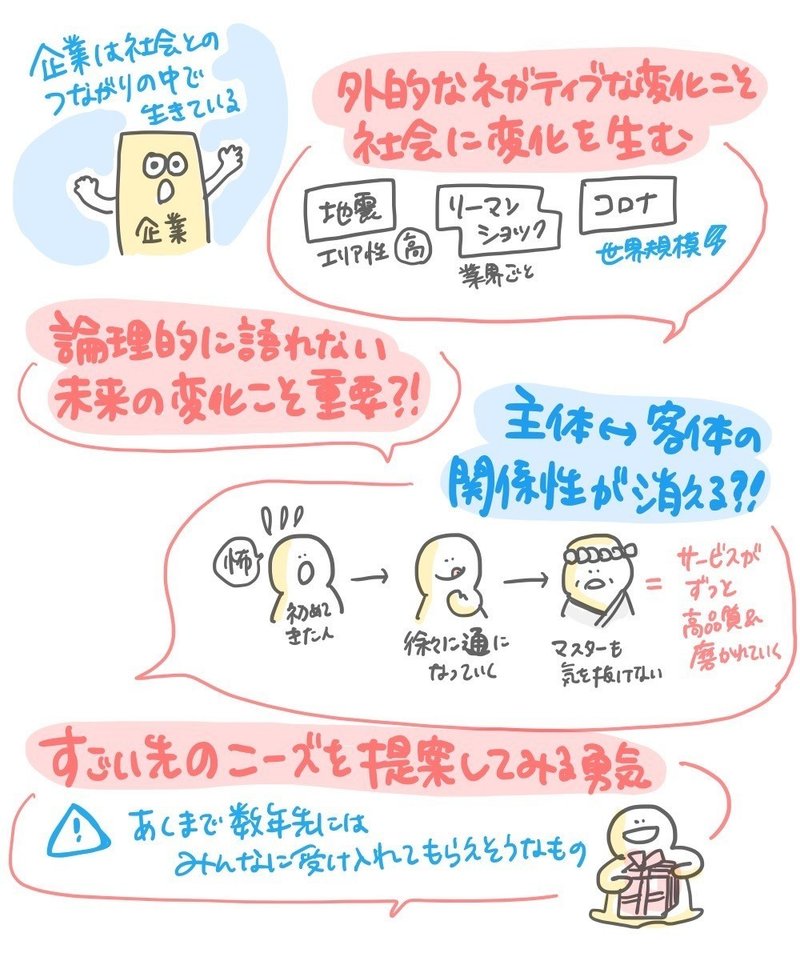

顧客からの依頼テーマが、連続的な価値を作るデザインから、「撹乱的な価値を生み出し、未来を作るデザイン」に変化してきているとのこと。

世の中的にも、不確実性の高まりとともに、まだないものを探そうとする機運が高まってきているのだろうか。

井登さんは、この変化の理由を上記のように述べていた。要は、ちょっとした違いにこそ、価値が生まれてしまう時代になってきているのだ。

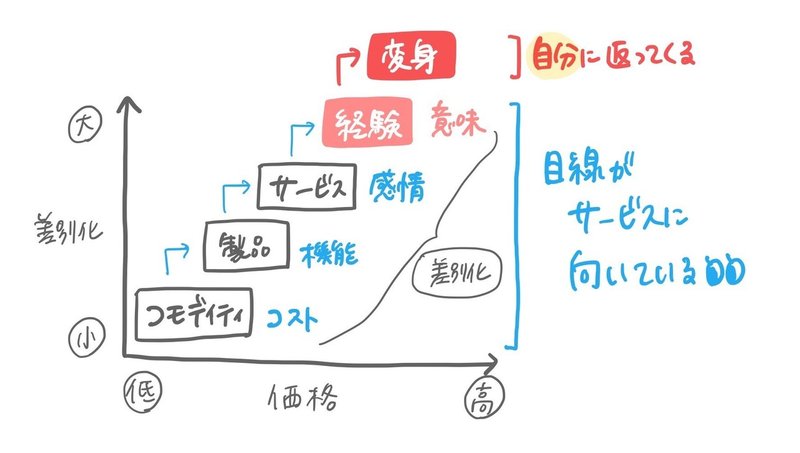

モノから「経験」、そして「変身」の時代へ?!

「経験経済」という本の中では、8割が経験を重視した経済の流れにシフトしていくことを記載しているらしいが、終盤部分では、実は「変身」という、自分にも返ってくるような形に変化していくといった、今後の展望についても触れていることを、あまり多くの人は知らないようだ。

▶︎「良質な経験」のデザイン

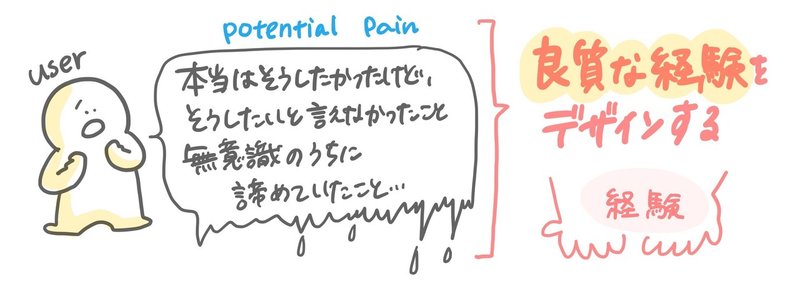

とはいえ、まずは「良質な経験のデザイン」があってこその世界。

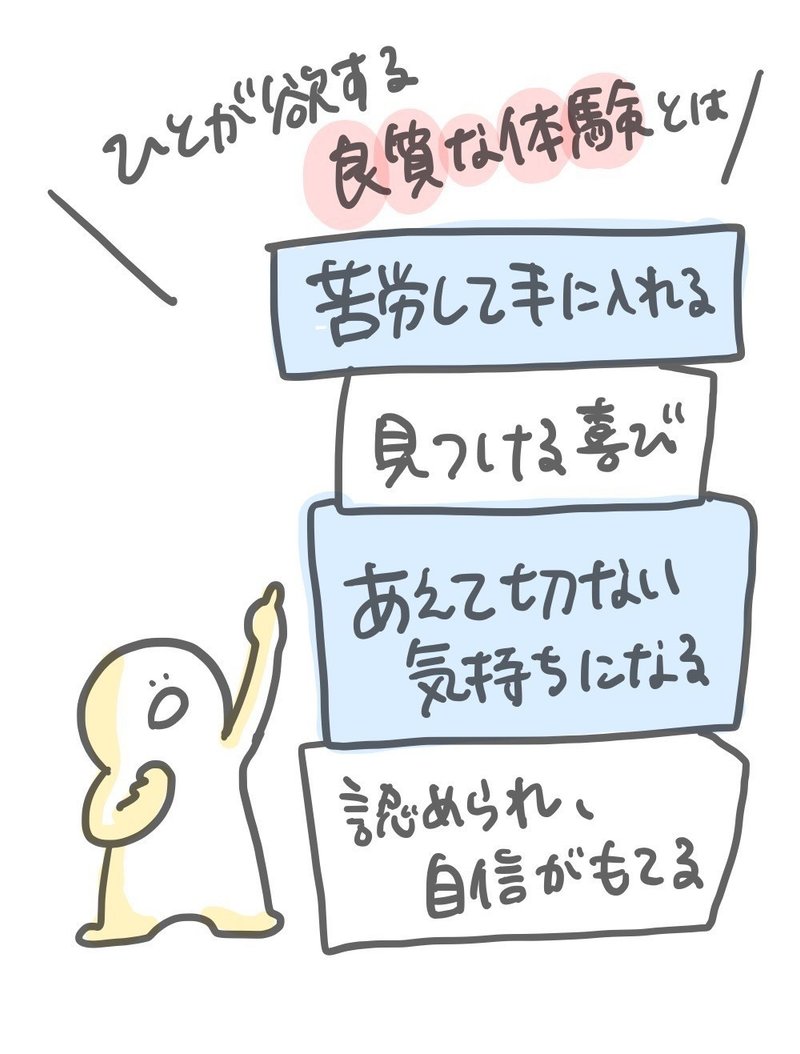

井登さん曰く、良質な経験のデザインとは、「ユーザーが本当はそうしたかったけれども、そうしたいと言えなかったこと、無意識のうちに諦めていたこと、エクスペリエンス(経験)を目の前に差し出してあげること」と捉えている。

ともすると、快適で心地の良いものや、簡単で便利な工夫ばかりが想起されるが、良質な経験のデザインとはそれだけに限らないようだ。

例えば、上記の例。

空港の手荷物引渡所で待ち時間がかかり、利用者からクレームが発生するという問題がありました。これに対して手荷物引渡所のスタッフを増員することで、手荷物の受け取りまでにかかる時間を8分まで短縮ができたそうですが、苦情は減りませんでした。

そこで次のアプローチとして、「手荷物引渡所までの距離を延ばし、客に空港内で長い距離を歩かせる」ということを行ったそうです。これは今まで手荷物引渡所まで1分だった距離を、6分歩くようにルートを変更したということでしょうか。その結果、待ち時間に対する苦情はほぼ0になったそうです。

より長い距離を歩いてでも、荷物を待つ時間が減った方が顧客にとっては良質な経験になる、というのは非常に示唆深い事例だと思う。

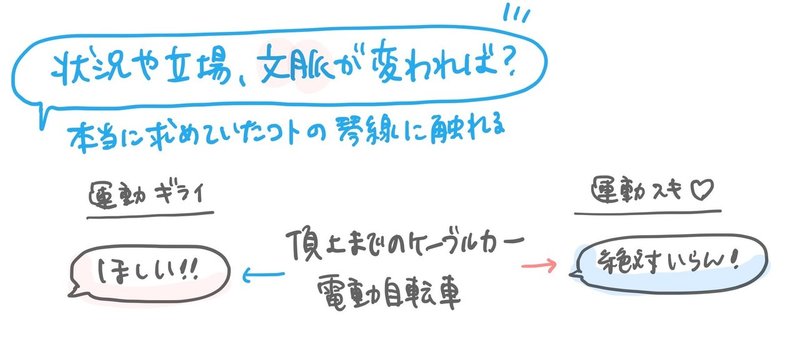

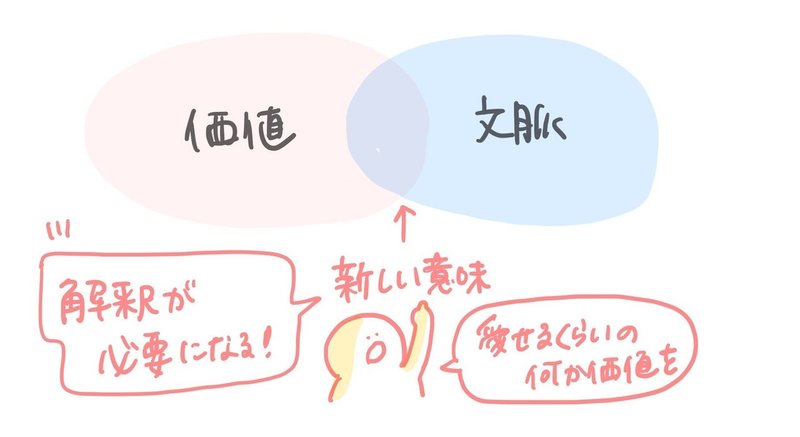

同じように、状況や立場、文脈が変われば、相手が本当に求めていたことの琴線に触れやすくなる。同じケーブルカーや電動自動車が目の前にあったとしても、運動嫌いの人からすれば「とってもほしい」となるし、運動が好きな人の立場にたてば「そんな趣のないこと、絶対いらない」となるわけだ。

価値の押し付けは良くない。相手の価値観や状況に合わせて「本質的に、何が求められているのか?」を考える癖はつけていきたい。

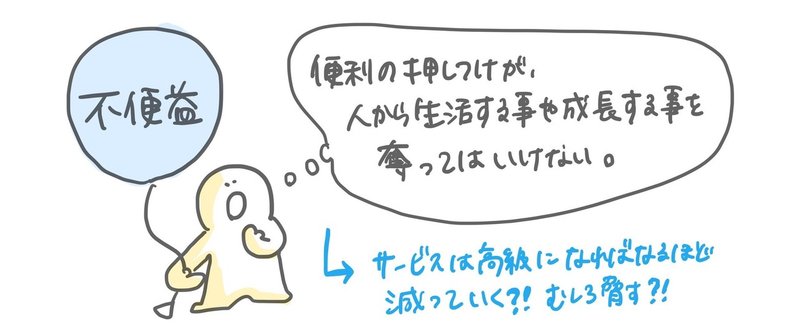

▶︎価値ある「不便益」とは

日常が便利になりすぎている。多くのものがスマートフォン一つで調べられるようになり、昔辞書を引いていたときのような「セレンディピティとも呼べる、偶然の出会い」は全くもって無くなってしまった。

不便だからこそ、人は思考し、発明し、開発して成長してきた。

大丈夫だろうか、自分。便利なものに囲まれすぎていて、日常的に思考停止していないだろうか。

苦労すらデザインされ、お金を払ってでも体験する時代になっているのだ。

私たちは、問題解決ばかりでなく、進化を欲しているのだ。

▶︎「未来のあたりまえ」を作る

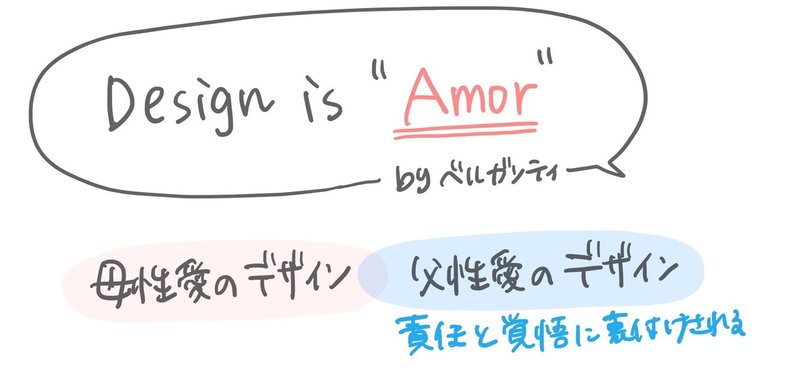

Designとは、そもそもde+signareという二つの意味を組み合わせてできた言葉であり、「何かを作り、それにデザインを印すことで見分けをつけ、それに意義を与え、他のものや所有者、ユーザー、さらには神との関係性を明確に示すという意味がある」そうだ。(「突破するデザイン」より)

井登さんが提唱するには、「意味のデザイン=人々の”普通”と”生活習慣”を変える」ことだそうだ。

別の授業で聞いた、イノベーションの定義にも近いものを感じる。

必要なのは、変化し続ける世の中の文脈を読んでいく力だ。

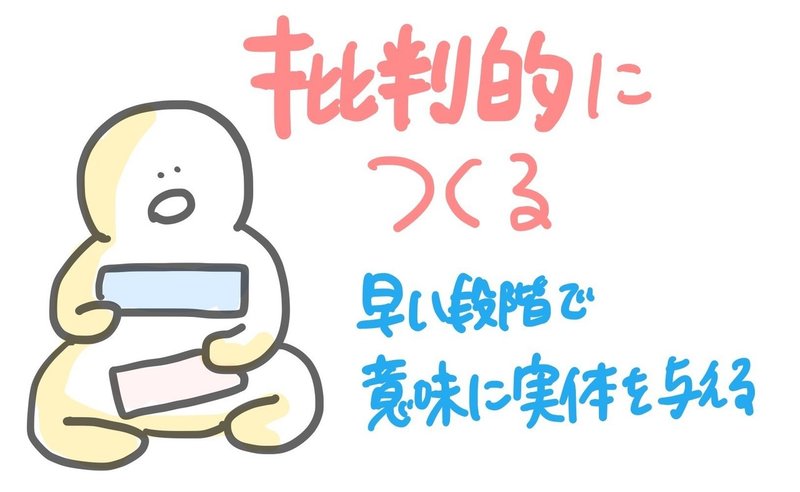

そうして見出した意味に実体を与えるために必要なのが、「批判的に作る」ことである。批判的に作っていくことで、意味と文脈が高次化していくプロセスにのるのだという。

当たり前に便利すぎる世の中で暮らす自分には、とても示唆が多い回だった。

▶︎おまけ:院生からのQ&Aコーナー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?