労働法UPDATE Vol.13:労働基準関係法制研究会②~これまでの議論の整理~

今年の1月23日から、労働基準関係法制研究会(以下「本研究会」といいます。)が開催され(開催の経緯等については、労働法UPDATE Vol.8を参照)、今後の労働基準関係法制を検討するに際し、以下の各論点について議論が重ねられてきました。

① 労働時間法制

② 労働基準法の「事業」

③ 労働基準法の「労働者」

④ 労使コミュニケーション

そして、4月23日に開催された第6回会議では、上記各論点についてこれまでの議論を整理した資料が公表されました(労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理)。当該資料は、今後の研究会で各論点をより具体的に掘り下げていくために作成されており、本研究会の現状と今後の議論の方向性を把握する上で有益な資料といえます。以下ではその概要を簡潔にご紹介いたします。

1. 労働時間法制

本研究会では、労働基準法における労働時間の規制を①最長労働時間規制、②労働時間からの解放の規制、③割増賃金規制の3つに大別し、それぞれの趣旨や規制内容を検討しています。

① 最長労働時間規制

最長労働時間規制は、労働基準法が法定労働時間を超える労働を制限し、違反に対しては罰則を科す強行法規であることに着目した議論です。今後の議論の方向性に関する意見を抜粋すると、主に以下のような意見が挙げられています。

② 労働時間からの解放の規制

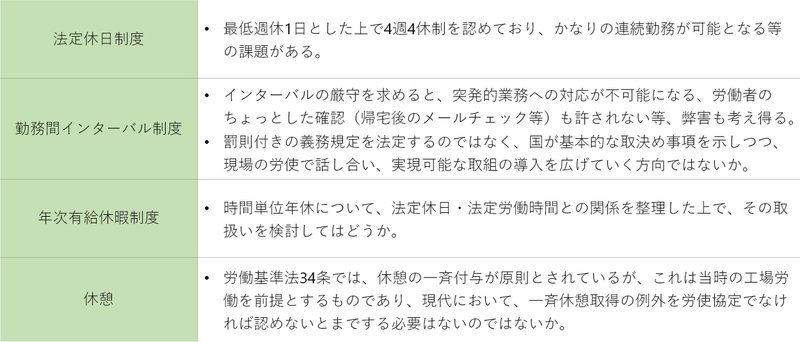

労働時間からの解放の規制は、休憩・休日・年次有給休暇・勤務間インターバル等、労働から解放された時間に着目した議論です。今後の議論の方向性に関する意見を抜粋すると、主に以下のような意見が挙げられています。

③ 割増賃金規制

割増賃金規制は、労働基準法が時間外・休日・深夜労働の抑制と、かかる労働に対する補償として割増賃金に関する規定を置いていることに着目した議論です。今後の議論の方向性に関する意見を抜粋すると、主に以下のような意見が挙げられています。

2. 労働基準法上の「事業」

本研究会では、労働基準法の「事業」の概念が、法律上主に以下の8つの機能を持っていることを踏まえて検討がされてきました。

① 「事業」に使用されていない(労働)者については労働基準法が適用されない。

② 「事業」の所在地を管轄する労働基準監督署がその「事業」につき監督権限等を行使する。

③ 「事業」が日本に存在しない場合は、その「事業」には労働基準法の適用が及ばない。

④ 「事業」の種類・規模によって規制内容が異なる場合がある。

⑤ 「事業」により使用者の義務内容が場所的に画定される場合がある。

⑥ 「事業場」の外での労働について特別の規制が設けられている場合がある。

⑦ 労働基準法第116条第2項で「同居の親族のみを使用する事業」が適用除外とされている。

⑧ 労働安全衛生法や最低賃金法も同様な適用の仕組みを採用している。

今後の議論の方向性としては、労働基準に関する監督行政を行う中で、事業場単位を原則としつつも、指導の有効性や届出の効率化の観点から、企業単位化が妥当か検討すべき等の意見や、派生して、刑罰対象としての「使用者」をどのように考えるか、刑罰法規としての労働基準法と、私法上の権利義務関係の観点から考える必要があるといった意見等が挙げられています。

3. 労働基準法上の「労働者」

労働基準法上の「労働者」該当性については、昭和60年に労働基準法研究会が判断基準(以下「本判断基準」といいます。)を示しており(昭和60年12月19日労働基準法研究会報告(抜粋))、行政解釈や司法判断においてもこの基準の判断要素が活用されています。

一方で、諸外国では、働き方の多様化やプラットフォームワーカーの拡大、AI等による労働者管理のデジタル化等によって、労働者性に関する判断の予見可能性が低下していることを踏まえ、労働者性判断の明確化に向けてさまざまな対策が検討されています(労働基準関係法制研究会(第3回)資料1:「労働基準法における『事業』及び『労働者』について」43頁以下)。

本研究会でも、このような国際的な動向を踏まえて労働者性に関する検討を進めており、今後の議論の方向性に関する意見を抜粋すると以下のような意見が挙げられています。

■ プラットフォームワーカーや研修医の教育と労働の境界等、本判断基準をそのまま使えないケースが出てきているのではないか。

■ 諸外国の状況も踏まえつつ、労働者性を推定する方式を検討したり、労働者性判断のチェックシートを作成したりする等し、労働者性判断を分かりやすいものにする必要がある。

■ 本判断基準について、専門家によるアップデートを検討し、行政の通達・指針等で示していく方法が現実的ではないか。

■ 労働者と判断されることが、全ての人にとって良いわけではないことに留意すべき。

■ フリーランス等が、自分が労働者に該当するかもしれないという認識を持てるよう、概念や判断基準の周知等が必要。

■ 労働者に該当しない者の保護制度をどうするか、労働者の保護制度との連続性をどうするかが課題。

■ プラットフォームワーカー等では、使用者や労務提供の対象が判然としないケースがあり、かかる場合における責任の所在のあり方も課題。

■ 現行基準の中でも、例えば、諾否の自由等を重視すると、プラットフォームワーカーの労働者性が否定される方向になり、諸外国において経済的従属性を問う重みが増していることも考慮すべき。

4. 労使コミュニケーション

本研究会では、労使コミュニケーションには①団体交渉を通してより良い労働条件を設定するもの(例:春闘)と②労働基準法制における最低基準について、労使合意で例外を認めるもの(例:過半数労働組合・過半数代表者との労使協定の締結)があることを踏まえ、今日的な集団的労使コミュニケーションの課題と改善方法について議論されてきました。

今後の議論の方向性に関する意見を抜粋すると、主に以下のような意見が挙げられています。

■ 働くことに関する様々な情報を、企業が労働者にしっかりと開示することが、労使コミュニケーションの基盤を作る上で重要

■ 過半数代表者については、法令上その権利義務に関する規定がなく、労働者にとって任務・意義・メリットが不明瞭であり、また労働者の集団としての意見集約過程も定まっておらず、自発的な選出に結びつかない。

■ 現行法令上、労働基準法の例外を定める手続ごとに過半数代表者を個別に選出することが基本となっているが、この条件を緩め、任期付きにした方が、任期中の責任の所在の明確化や役割の理解等に資するのではないか。

■ 過半数代表者は一人では負担が重く、現行法令上明確にしていない、複数人の過半数代表者を認めるべき。

■ 労働組合がある場合でも、労働者側の意見集約は難しいところ、労働者代表が意見集約するための体制構築を求めても良いのではないか。

■ 意見集約する以上、過半数代表者は労働者との関係でもリスクと負担を負うため、過半数代表者が適正・安心に活動できるよう、労働基準法施行規則等で法令による手当ができないか。

本研究会では、今後、以上の各意見を踏まえ、労使双方からのヒアリングを実施しつつ、労働基準関係法制の各論点について検討を深めていくことが予定されています。

今後も一定程度議論の進捗が見られた際に本noteにて続報いたします。

Authors

弁護士 菅原 裕人(三浦法律事務所 パートナー)

PROFILE:2016年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。

高井・岡芹法律事務所(~2020年8月)を経て、2020年9月から現職(2023年1月パートナー就任)。経営法曹会議会員(2020年~)。日々の人事労務問題、就業規則等の社内規程の整備、労基署、労働局等の行政対応、労働組合への対応(団体交渉等)、紛争対応(労働審判、訴訟、労働委員会等)、企業再編に伴う人事施策、人事労務に関する研修の実施等、使用者側として人事労務に関する業務を中心に、企業法務全般を取り扱う。

弁護士 岩崎 啓太(三浦法律事務所 アソシエイト)

PROFILE:2019年弁護士登録(東京弁護士会所属)

西村あさひ法律事務所を経て、2022年1月から現職。

人事労務を中心に、紛争・事業再生、M&A、スタートアップ支援等、広く企業法務全般を取り扱う。直近では、「ビジネスと人権」を中心にESG/SDGs分野にも注力している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?