温故知新(12)元伊勢 黒媛 笠縫邑 正勝吾勝々速日天之忍穂耳命 豊鍬入姫命 倭姫命 パレルモ ドラゴン・ライン 月読命

元伊勢(もといせ)は、三重県伊勢市に鎮座する伊勢神宮(皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮))が、現在地へ遷る以前に一時的に祀られたという伝承を持つ神社・場所です。丹後一宮 元伊勢 籠神社(このじんじゃ) は、主祭神として彦火明命(ひこほあかりのみこと 饒速日命)、相殿に豊受大神、天照大神、海神、天水分神が祀られています。豊受大神宮(外宮)に奉祀される豊受大神は、須佐之男命と神大市比売との間に生まれた宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)と習合し、同一視されているので、籠神社で祀られている天照大神は、須佐之男命(孝霊天皇)の后の神大市比売(大日孁貴 倭国香媛)と推定されます。豊受大神宮(外宮)は、岡山県倉敷市児島にある瑜伽山(由加山)と同緯度(北緯34度29分)にあります(図1)。

『丹後国風土記』逸文には、奈具社の縁起として、真奈井で水浴をしていた8人の天女の1人が老夫婦に羽衣を隠されて天に帰れなくなり、しばらくその老夫婦の家に住み万病に効く酒を造って夫婦を富ましめたとあり、この天女が豊宇賀能売命(とようかのめ)で、豊受大神であるといわれています。

京都府福知山市(丹波国)の皇大神社(元伊勢内宮)と豊受大神社(元伊勢外宮)は、伊勢神宮の元宮といわれ、天岩戸神社とともに元伊勢三社として知られています。皇大神社と天岩戸神社は、ほぼ元伊勢 籠神社と豊受大神社を結ぶライン上にあります(図2)。皇大神社の伝承によると、皇大神は、倭笠縫邑を出られたのち、最初に但波(丹波)へ遷ったとされます。

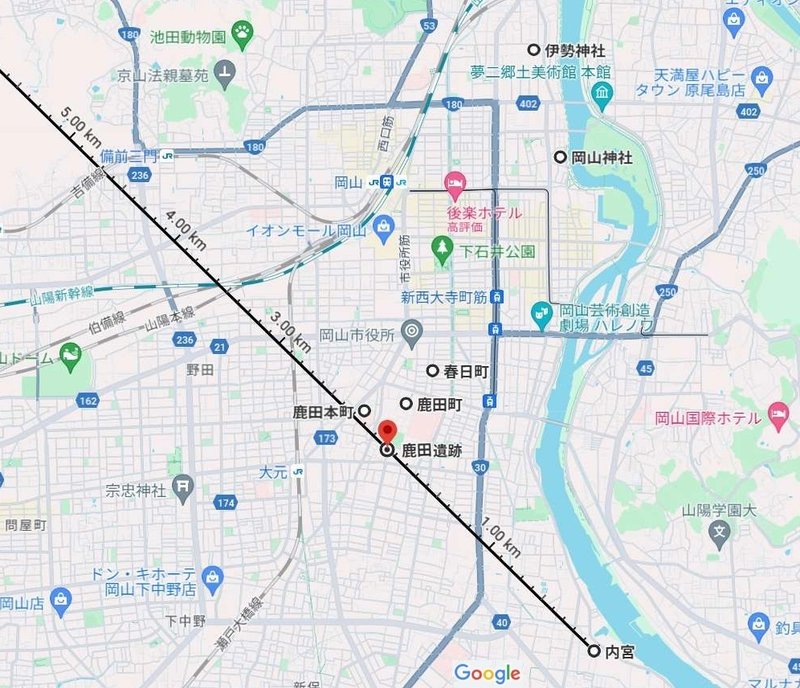

岡山市北区番町にある伊勢神社(いせじんじゃ)は、第10代崇神天皇の代に皇女豊鋤入姫命が創建したとされ、天照皇大神と豊受大神が祀られています(図3)。『倭姫命世記』にある元伊勢の第五である「名方浜宮」の候補地の一つで、元伊勢として二千有余年の歴史を持っています。岡山市南区浜野に、内宮(ないくう)と呼ばれる天照大御神、倭姫命、大己貴命を祭神とする神社があります(図3)。由緒をみると創祀は伊勢の内宮鎮座の40年前にあたるようです。江戸時代に土肥経平が著した寸簸の塵(きびのちり 吉備の地理の意)という書物の中に「外宮は出石郡(兵庫県北東部)にあり。内宮は鹿田庄浜野村にありて式内の神なり。皇大神宮即ち是なり。」とあるようです。

奈良県桜井市三輪にある大神神社(おおみわじんじゃ)の摂社の檜原神社(ひばらじんじゃ)は、「倭笠縫邑(やまとかさぬいのむら)」の比定地のひとつで、元伊勢と伝えられています。『日本書紀』には、崇神天皇の皇女で天照大神の宮外奉斎の伝承で知られる豊鍬入姫命(とよすきいりひめ)が、天照大神を「やまとの笠縫邑(かさぬいのむら)に祭る。よりて磯堅城(しかたき)の神籬(ひもろぎ)を立つ」とあります。古い形の神社は、建物の中に玉垣を設けて常盤木を立てて神の宿る所とし、後にはこの常盤木(ときわぎ)を神籬と呼ぶようになったそうです。大和(奈良)の春日大社は鹿と縁がありますが、倭国の都があったと推定される岡山市北区には、春日町の隣に鹿田(しかた)町(古くは御野郡に存在した鹿田庄)があります。ここは地盤が良く、弥生時代から鹿田遺跡(岡山市東古松1丁目)がありました。したがって、鹿田遺跡に鹿田城(しかたき)があり、そこにあった神籬を笠縫邑に移したと推定されます。内宮とパレルモを結ぶライン上に鹿田遺跡があり(図3)、鹿田城に天照大神を祀っていたと思われます。

津山市には、仁徳天皇の妃で、吉備の海部直(あまべのあたへ)の娘の黒媛の出身地(津山市新野山形)があります。新野山形には、黒媛塚と伝わる水原古墳があります。水原古墳(黒媛塚)は、パレルモと日前神宮・國懸神宮を結ぶライン上にあります(図4)。日前神宮の祭神である日前大神は天照大神の別名で、新野山形に天照大神を祀っていたと思われます。このラインの近くには、神崎神社(鳥取県東伯郡琴浦町)、サムハラ神社 奥の宮(津山市加茂町)があり、日前神宮・國懸神宮とオリンポス山を結ぶラインの近くには、美作國一之宮 中山神社があります(図4)。このことから、中山神社の祭神は、天照大神と関係があると推定されます。祭神は鏡作神ですが、明治に金山彦命とされたことがあります。

岡山県津山市中原にある大崎神社の由緒には、「崇神天皇の五年に和州笠縫邑に大国魂神・大物主神を勧請して、三輪明神と崇めたので、流行していた疫病は治った。」とあります。和州は大和国(やまとのくに)の異称です。森家明神帳によれば、三條天皇の時代(1015年)に金井郷内に疫病が流行し、当時の美作守源道方が宮内卿も兼務していたため、この例に倣って金井郷に大國魂神を勧請したとされています。大崎神社は、津山市と美作市の間に3社あり、大崎神社(勝央町)とアナトリア地方南部にあるチャタル・ヒュユクを結ぶラインの近くに美作國一之宮 中山神社があります(図5)。勝田郡勝央町にある大崎神社の由緒は不明ですが、勝田郡勝央町の「勝」は、瓊瓊杵尊の父である正勝吾勝々速日天之忍穂耳命(まさかつあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと)の「勝」に由来すると思われ、中山神社と同じく加具土命を祀っていたのではないかと思われます。水原古墳とオリンポス山を結ぶラインの近くに、サムハラ神社 奥の宮があります(図5)。

美作国の新野山形に笠縫邑があったとすると、仁徳天皇が黒媛を慕って新野山形まで行幸したことが理解できます。美作地方には、孝元天皇の陵墓と推定される備前車塚古墳と同様な初期の前方後方墳が複数確認されています。岡山県勝田郡勝央町植月東にある植月寺山古墳(うえつきてらやまこふん、観音寺古墳)は、美野平野を南に一望できる丘陵の頂上にあり、この地域を治めた首長の墓と考えられています。また、津山市二宮にある美和山古墳群の美和山一号墳は、美作最大の前方後円墳で、奈良盆地東南部のオオヤマト古墳群にある行燈山古墳の3分の1モデルという見方があります。かつては吉備国(きびのくに)だった美作国と備前国に同様な前方後方墳があり、美作国に大和地方と同様の前方後円墳が共存することは、備前車塚古墳が孝元天皇(大国主命と推定)の陵墓で、箸墓古墳が倭迹迹日百襲姫命(卑弥呼と推定)の墓と推定されることと整合します。

美濃国だった岐阜県大垣市に笠縫の里があり、大垣市笠縫町にある若宮八幡神社の祭神は仁徳天皇なので、「笠縫」は、黒媛と関係があると思われます。岐阜県には、古くは「山方」と表記された山県市(やまがたし)があり、津山市新野の「山形」に由来するのではないかと思われます。

元々の笠縫邑は、徳島県美馬市美馬町にある天都賀佐比古神社(あまつかさひこじんじゃ)付近にあったのではないかという説もあります。讃岐忌部氏は、手置帆負命(たおきほおひのみこと)を祖神とし、『日本書紀』には、手置帆負命は作笠者(かさぬい)と記され、『古語拾遺』では、「手置帆負命が孫、矛竿を造る。其の裔、今分かれて讃岐国に在り。」と記されています。讃岐忌部氏は、崇徳天皇の時代(1123~1142年)まで、朝廷に毎年調庸(みつきもの)の他に800本の竿を貢じてきたとされています。

坂田神明宮(さかたしんめいぐう)は滋賀県米原市宇賀野に鎮座する神社(神明神社)で、元伊勢の伝承地である坂田宮(内宮)と、式内社論社である岡神社(外宮)の両宮からなります(図6)。社伝によれば、孝安天皇の時代に宇賀野魂命(うかのみたまのみこと その別称が豊受毘売命)が降臨し、時を同じくして筑摩村に御食都神(みけつかみ)、岩脇村に大歳神が降臨、この3神を合わせて「筑摩三所の神」と称したといい、また鎮座地「宇賀野」は「宇賀野魂」という神名に因んだものであるそうです。

滋賀県東近江市神郷町に、豊遠迦比売命(豊岡姫命)を主祭神とし、白山比売(白山比咩神)を配祀する乎加神社があります。豊遠迦比売命(とよおかひめのみこと)は、豊受大神(豊宇気毘売神)として知られ、白山比売は、菊理媛神(くくりひめのかみ)と同一神で、「括り(複数のものを一つの範疇にまとめること)」の意とされることから、各地に祀られている豊受大神をまとめる媛神の意味があるのかもしれません。本殿の北側に3世紀頃の前方後方墳である神郷亀塚古墳があり、古墳の後方部には2基の木槨墓があります。神郷亀塚古墳とギョベクリ・テペを結ぶラインは白髭神社を通ります(図6)。白髭神社は、近江最古の大社で、猿田彦命を祀っていますが、社記によると垂仁天皇25年に、倭姫命が社殿を創建したとされています。神郷亀塚古墳の被葬者は、第10代崇神天皇の皇女の豊鍬入姫命と、第11代垂仁天皇の第四皇女の、倭姫命かもしれません。

伊勢市にある元伊勢23番目(倭姫命の17番目)に矢田宮(やたのみや)があり、神宮神田(三重県伊勢市楠部町 北緯34度28分)の近くに位置し、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)を祀っている伊弉諾神宮(北緯34度27分)や、須佐之男命を祀っていたと推定される対馬国一宮海神神社(北緯34度27分)とほぼ同緯度に位置しています(図7)。

奈良県大和郡山市矢田町にある矢田坐久志玉比古神社(やたにますくしたまひこじんじゃ)は、久志玉比古神(櫛玉饒速日命)と后の御炊屋姫命(櫛玉姫命)を祀っていますが、神大市比売(天照大神 大日孁貴神)の墓と推定される楯築遺跡と同緯度(北緯34度39分)にあります(図8)。これらのことから、倭姫命は、矢田宮に櫛玉饒速日命(瓊瓊杵尊)を祀っていたと推定されます。

三重県度会郡大紀町滝原にある皇大神宮別宮 瀧原宮(たきはらのみや)は、皇大神宮(内宮)の別宮とされ、倭姫命が内宮よりも先に天照大御神を祀った場所という伝承があります。別宮は他に、月読宮(つきよみのみや)、伊雑宮(いざわのみや)、倭姫宮、月夜見宮の別宮があります。Googleマップ(距離の測定)を使って、籠神社と貴船神社を結ぶラインを引き、延長すると、瀧原宮と伊雑宮の間を通ります(図9)。

京都府福知山市にある元伊勢外宮 豊受大神社(とゆけだいじんじゃ)と瀧原宮を結ぶラインは丹波国一宮 出雲大神宮の近くを通ります(図10)。豊受姫命は、雄略天皇の時代に丹波国から遷宮して伊勢神宮外宮に祀られたとされています。豊受大神社は、主祭神として豊受姫命を祀り、豊受大神宮(伊勢神宮外宮)の元宮であるとの伝承から、「元伊勢外宮」とも称されます。出雲大神宮の主祭神は、大国主神と三穂津姫尊で、配祀神は、天津彦根命と天夷鳥命(建比良鳥命)なので、豊受姫命と加具土命を結び付けていると思われます。出雲大神宮の近くにある御蔭山は、古くは国常立尊(くにとこたちのみことが)が鎮まる神体山として祀られています。

図10の瀧原宮と出雲大神宮を結ぶラインの延長線は、瀧原宮とシラクサ、瀧原宮とパレルモを結ぶラインの中間を通り、瀧原宮とイタリアのアドリア海に面した港湾都市のブリンディジを結ぶラインとほぼ重なります(図11)。ブリンディジは、古代から地中海の要衝として栄え、19世紀中ごろにスエズ運河が開通して以降は、日本などアジアとヨーロッパとを結ぶ航路(欧亜航路)の発着地のひとつでした。

三重県多気郡明和町に斎宮寮(さいぐうりょう)の遺跡である斎宮跡があり、伊勢神宮の祭祀を行うために皇室から派遣された斎宮が執務した場所とされています。パレルモと天照大御神を祀る皇大神宮(内宮)や伊雑宮を結ぶラインは、斎宮の近くを通ります(図12)。伊雑宮は、一般に、志摩国一宮とされますが、鳥羽市の稚日女尊を祭神とする伊射波神社を志摩国一宮とする説もあります。

貴船神社とパレルモを結ぶラインは、眞名井神社(籠神社奥宮)の近くをを通ります(図13)。(以前のGoogleマップでは、貴船神社とオリンポス山を結ぶラインが元伊勢籠神社の付近を通りましたが、精度が上がったようです)

籠神社や瀧原宮には「龍」の字が含まれ、籠神社に近い天橋立の景色は飛竜観と呼ばれています。籠神社の「籠」には、こもるという意味があり「龍」と関係がありそうです。貴船神社の祭神の高龗神(たかおかみのかみ)は竜神であり、貴船神社には龍穴があることなどから、貴船神社とパレルモを結ぶライン(図13)や瀧原宮とブリンディジを結ぶライン(図11)は、龍脈(ドラゴン・ライン)と思われます。聖ミカエルラインは、イングランドの東側の聖ミカエルの山から西側を結ぶレイラインで、ドラゴンに関する遺跡がつながりドラゴン・ラインとも呼ばれます1)。

聖マイケルは太陽神アポロン、光の大天使ミカエルと同一の聖者であり、悪竜を退治する武力の英雄でもある。・・竜殺しのイメージさえ、本当は竜を殺すのではなく、元来は天の気と地の気の交わりを象徴した姿だったと考えられる。『風水先生レイラインを行く 神聖地相学世界編―荒俣宏コレクション2 集英社文庫 荒俣 宏 (著)』

大天使ミカエルの悪竜退治の話は、スサノオのヤマタノオロチ退治の話と似ていますが、新約聖書のヨハネの黙示録12章7節~12節の内容と須佐之男命の高天原追放の話もよく似ているといわれています。これらは、同じ理由で創作されたものと思われ、日本では、古代基督教の信仰を持っていたといわれる秦氏2)が関係していたと思われます。

「月読命」は、「月を読む」ことから暦と結びつける説がありますが、豊鋤入姫命の後、倭姫命が引き継いで、船木氏と協力し、別宮を定めるまでにおよそ90年かかったのは、月食の測定で位置を決めたからかもしれません。緯度より経度の測定は難しいようですが、日食や月食が起こる日時を事前に予測できれば、航海中に食が起きた時間と、予測していた食の時間の差を見ることで経度が求められ、古代ギリシャの天文学者のヒッパルコスも月食を使って経度を求める案を出していたようです。しかし、これには、ギリシャのアンティキティラ島沖で発見された古代の難破船から回収された、食の予測ができるアンティキティラ島の機械や正確な時計が必要と考えられます。2 地点で太陽が南中した時刻を比較すれば、その 2 地点間の経度差が分かりますが、やはり携帯できる高精度の時計が必要と考えられます。

アンティキティラ島の機械の中央にある大きな歯車は、「丸に十字」をデザインしているように見えます。一般的には、1575年にドイツで初めて使われたとされる「差動歯車機構」が使われていて、アンティキティラの機械で月の軌道を調べてみると、わずか100分の1しか誤差がなかったようです3)。

歴史上に最初に登場する星座は、エジプトが発祥地で、デカンと呼ばれる太陽の昇る位置に作られた36の星のグループは、正確な時刻を知るための道具である星時計などにその姿が刻まれていたようです4)。また、星と星が昇る「間」に1時間という単位を与え、1日=昼12時間、夜12時間という時間の概念も古代エジプトの時代にできあがっていたようです。しかし、航海に使用できる揺れや温度変化に強い高精度の携帯用ぜんまい時計(クロノメーター)が開発されたのは、18世紀後半の1759年です。

古代の天文学者や占星術者が用いた天体観測用の機器であるアストロラーベは、太陽、月、惑星、恒星の位置測定、三角測量、時刻や位置測定にも使われ、平面アストロラーベは地上や凪いだ海上での緯度経度の測定はできたようです。アストロラーベの発明者は古代ギリシアの数学者・天文学者であるアポロニウス (紀元前225 年頃)とされています。

日本の律令制では中務省に属する機関のひとつとして、陰陽寮(おんようりょう、おんようのつかさ)が置かれ、安倍晴明のような陰陽師(おんみょうじ おんようじ)の他に、天文観測に基づく占星術を行使・教授する天文博士、暦の編纂・作成を教授する暦博士、漏刻(水時計)を管理して時報を司る漏刻博士が置かれていました。陰陽師は、式盤という紙に書いた天球儀(平面アストロラーベ)をもっていたようです。青銅製の平面アストロラーベには、耐久性があったと考えられるので、古代にギリシャから日本に使い方も併せて伝わっていたのかもしれません。

文献

1)ジョイス・ハーグリーヴス 斎藤静代/訳 2009 「ドラゴン 神話の森の小さな歴史の物語」 創元社

2)ケン・ジョセフ Sr.&Jr. 2024 「隠された十字架の国・日本」(新装版) 徳間書店

3)歴史の謎を探る会(編) 2016 「古代の謎を解いた偶然の大発見」 河出書房新社

4)長島晶浩/ORG 1999 「星空の神々 全天88星座の神話・伝承」 新紀元社