温故知新(41)鬼ノ城 邪馬台国 品陀真若王(出雲建 温羅) ディオニュソス 神功皇后(穴門武媛命 阿曽媛) 安仁神社 美和神社

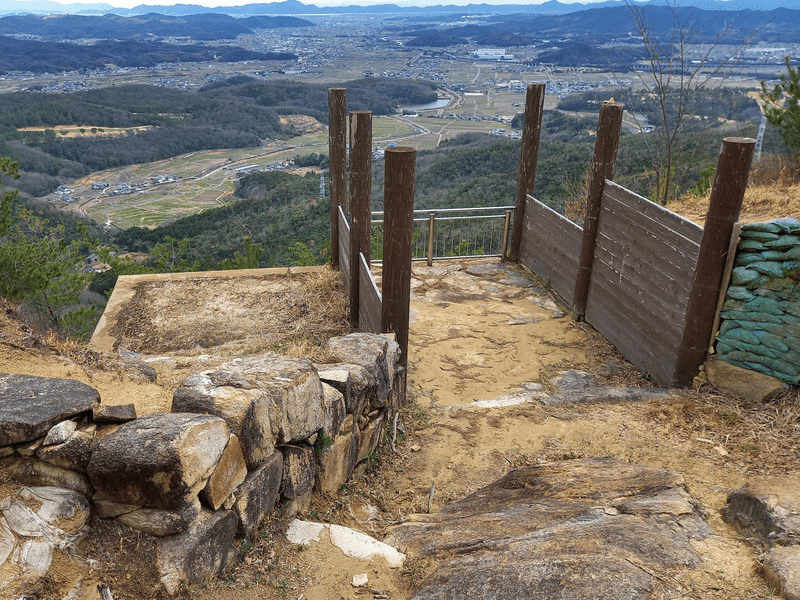

温羅伝承で知られる岡山県総社市の鬼城山(きのじょうざん)に遺る鬼ノ城(きのじょう)(写真トップ、1)は、神籠石式山城(こうごいししきやまじろ)で、土器などから7世紀の後半に築かれたものと推定されていますが、鬼ノ城の建造時期については、古代史学界でも議論があるようです。

城壁は土を突き固めた土塁(版築(はんちく)土塁)で作られ、高さは6メートル、上幅は6メートルあり、城の周囲を2800メートルとりまいています。古代の「東海道甲斐路」とみられる幅6メートルか9メートルの道路遺構が、鯉ノ水遺跡から見つかっていますが、同様な版築工法で作られています。縄文時代の三内丸山遺跡の「掘建柱構造物」にも「版築」の技法を使った形跡があり、法隆寺などの建立にも使われています1)。秦代の万里の長城や始皇帝陵などの古代の巨大建造物にも版築が使われていますが、殷代中期(紀元前1600年頃~紀元前1400年頃)の中国の黄河中流から下流を中心に栄えた青銅器時代の文化である二里岡文化(にりこうぶんか)の都城の城壁も版築によって築かれています。二里岡文化に先行する二里頭文化(にりとうぶんか、紀元前2100年頃-紀元前1800年頃または紀元前1500年頃)の二里頭遺跡は、夏王朝の都の一つと考えられていますが、孝元天皇(大国主命)の陵墓と推定される備前車塚古墳とほぼ同緯度にあります。

中国では、紀元前6000年ころから新石器文化が出現し、農耕・牧畜のほか、土器・竪穴建物の技術などが普及した。その後、紀元前3000年紀になると、集落の中で強い権力を持ったリーダーが出現し、貧富の差が拡大した。この時代の新石器文化としては、黄河中流域の中原龍山文化、黄河下流域の山東龍山文化、長江下流域の良渚文化などが挙げられる。これらの地域のうち、最初に王朝が出現したのが黄河中流域の二里頭文化である。二里頭文化は、農耕・牧畜などの生産形態については新石器文化と大きな違いはないが、青銅器と王都が出現したことが特徴であるとされる。

「版築」は、龍山文化(黄河流域で栄えた新石器時代晩期の文化)に始まるとされ1)、龍山文化は、山東省東部の章丘県龍山鎮にある城子崖で1928年に城子崖遺跡が出土したことに由来します。鬼城山と、モン・サン・ミシェルやアララト山、サントリーニ島やオリンポス山などとレイラインでつながりのあるラス・ダシャン山を結ぶラインは、城子崖遺跡を通ります(図1)。このラインは、沖縄ともレイラインでつながっている岩見國二之宮 多鳩神社の近くを通ります(図2)。

白村江の戦いに際し、倉敷市真備町二万地区より二万の兵が集められたともいわれ、鬼ノ城が敗戦後に造られたとするには、建造に要する労力や時間などを考えると疑問があります。年代推定に用いられた土器類は、年代を隠そうとする意図があれば操作は比較的容易と思われます。西門には、根拠はわかりませんが、隼人の楯に似た逆 S 字状の文様の楯が飾られています(写真2)。

鬼ノ城には、水汲み場や6箇所に排水設備(水門)があります。楯築弥生墳丘墓にも排水溝がありますが、クノッソス宮殿にも排水設備が設けられています。治水において「放水する」ことは重要とされ、夏王朝(紀元前2070年頃~紀元前1600年頃)の禹王の治水に窺われる「疎通」の考え方2)が、鬼ノ城にも生かされているように思われます。クノッソス宮殿への正式な入り口は西側に作られ、また、高架橋で繋がった北西の入り口は廃止され、その代わりに南東の入り口が使用されたようです(出典:wikipedia)。鬼ノ城の東門などにも高架橋があったのかもしれません(写真3、4)。

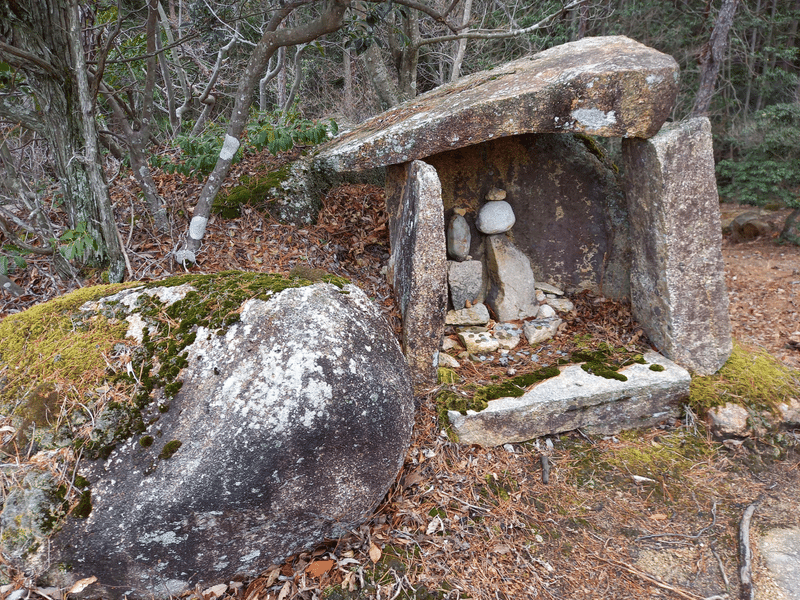

鬼ノ城内には石祠状の石積が見られ(写真4)、巨石に刻まれた六芒星(籠目紋)や千手観音菩薩(写真5)があるので、古代の豪族と関連があると推定されます。

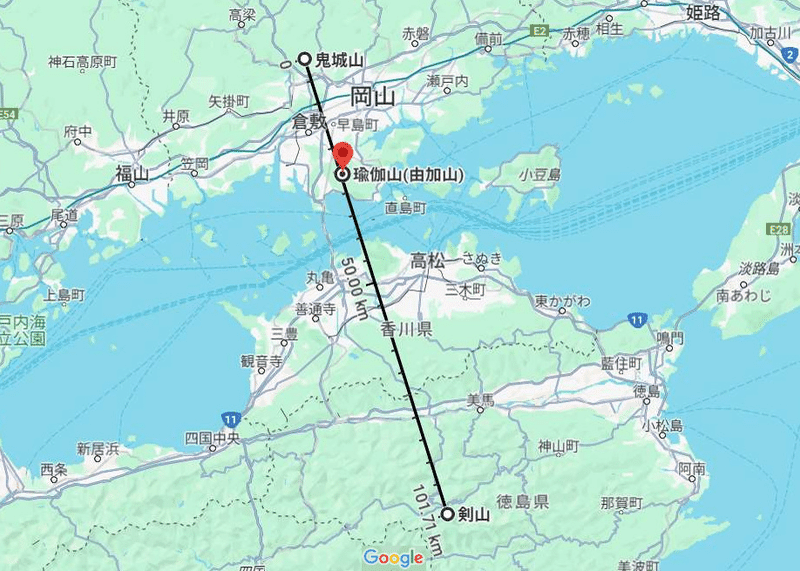

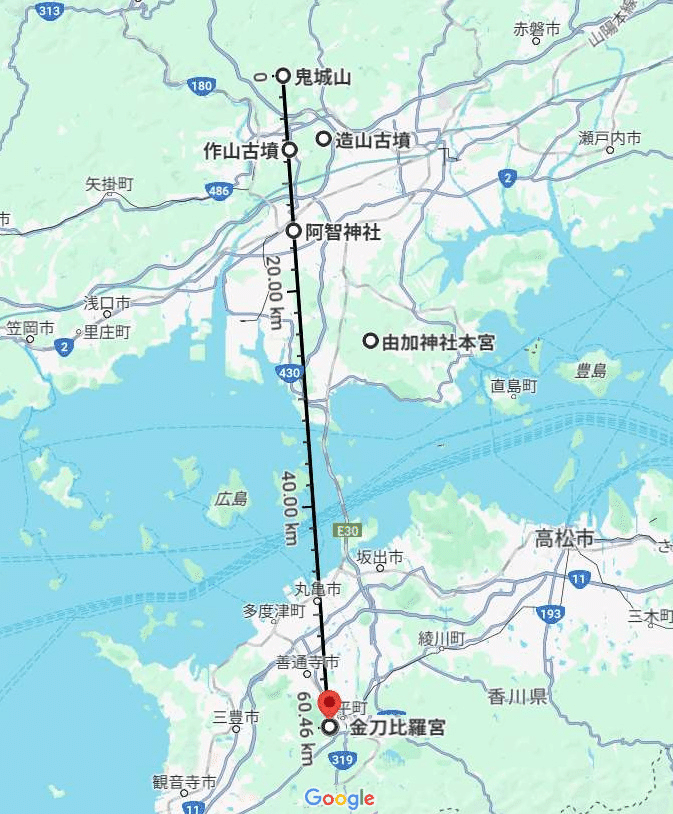

鬼ノ城のある鬼城山は、古代からの聖地と推定される瑜伽山(由加山)や剣山と直線で結ばれていることからも、古代豪族との関係が推定されます(図3)。

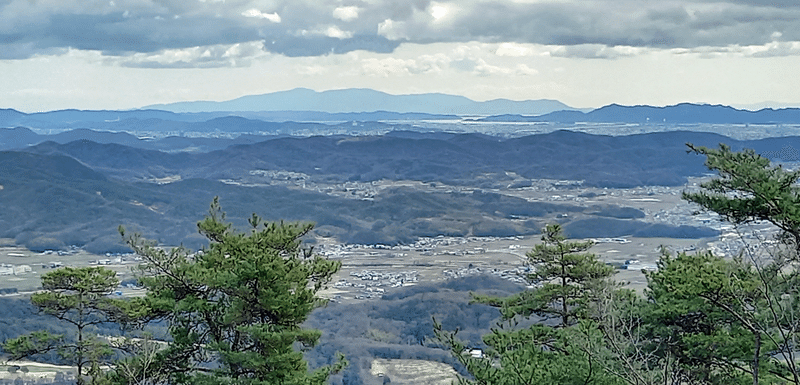

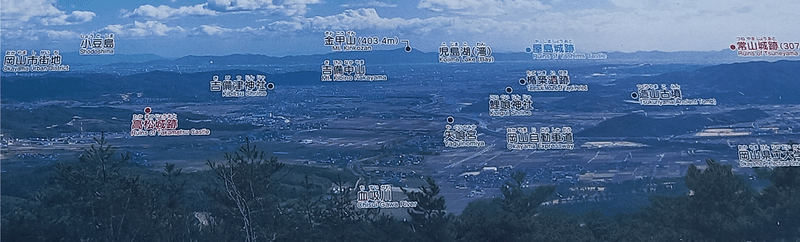

鬼ノ城からは、小豆島も見ることができます(写真6、7)。

岡山市南区河津にある素盞嗚命を祀る兵主神社と、鬼ノ城のある鬼城山を結ぶラインの近くに吉備津彦神社があります。吉備津彦神社の末社に温羅神社があり、温羅の和魂(にぎみたま)が祀られていますが、ト方神社(うらかたじんじゃ)には岡山藩主の祖である池田信輝と輝政が祀られています。鬼城山と小豆島の寒霞渓(かんかけい)を結ぶラインの近くに珍彦命と海童神を祀った亀石神社(東区水門町)があります(図4)。小豆島は、「全島が花崗岩の塊」で、加工が容易な板状節理が見られ、1640年代の大阪城修復に使われたことが知られていますが1)、鬼ノ城にも使われていると思われます。

古代山城分布図をみると、北九州から岡山に分布する鬼ノ城のような神籠石式山城と、北九州から奈良の生駒に分布する朝鮮式山城があります。鬼ノ城の築城の記録は全くないのに対し、朝鮮式山城の長門城の築造には、百済から亡命・渡来してきた百済官人や将軍が派遣された記録があり3)、『日本書紀』には、「大和国の高安城(たかやすのき)、讃岐国山田郡の屋嶋城、対馬国の金田城を築く」と記載されています。熊本県(肥後国)菊池郡は、和名類聚抄に「久々知」とあり、当初は「くくち」と読まれていたため、元々は須佐之男命と関係があったと推定されます。663年の白村江の戦いで倭国は唐と新羅の連合軍に大敗しましたが、鞠智城(きくちじょう)は、古代の朝鮮式山城で、7世紀末の築城と推定され、立地からみて肥後地方に勢力を張った豪族の火君あるいは南九州の隼人に対抗する意味も考えられています。

誉津別命(景行天皇と推定)と関係があると推定される岡山市東区の久々井(鵠浦(くぐいうら))(写真8、9)にある金比羅宮(写真10)の石灯篭(写真11)には、瑜伽大権現と刻まれています。香川県仲多度郡琴平町にある金刀比羅宮には大物主命が祀られているので、久々井金比羅宮には、大物主命(加具土命)と豊受大神(豊受姫命)が夫婦で祀られていると推定されます。江戸時代から由加神社本宮と金刀比羅宮に参拝すると多くの御利益がいただけるといわれ、「由加・金比羅両参り」の風習が知られています。

金比羅宮とオリンポス山を結ぶラインは、東区正儀にある宇賀神社や、垂仁天皇の陵墓と推定される金蔵山古墳の近くを通ります(図5)。垂仁天皇の陵墓と誉津別命ゆかりの久々井(鵠浦)が結ばれていることは、垂仁天皇と誉津別命が親子関係であることと整合します。

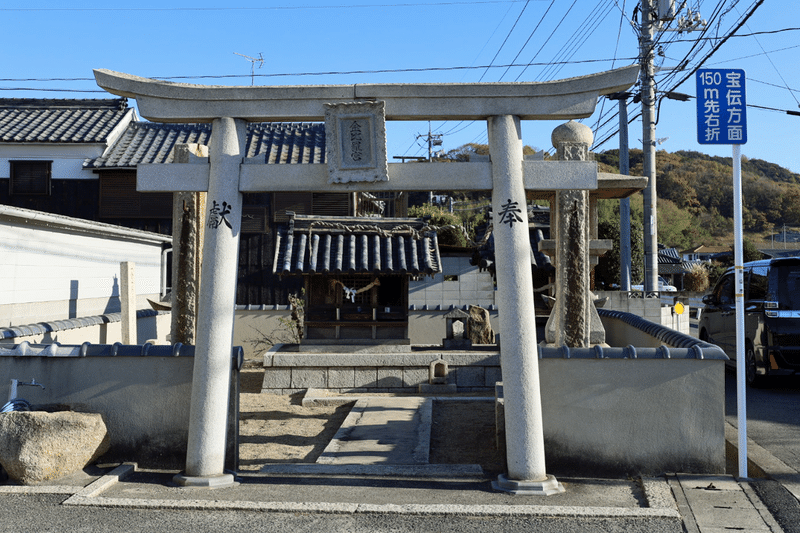

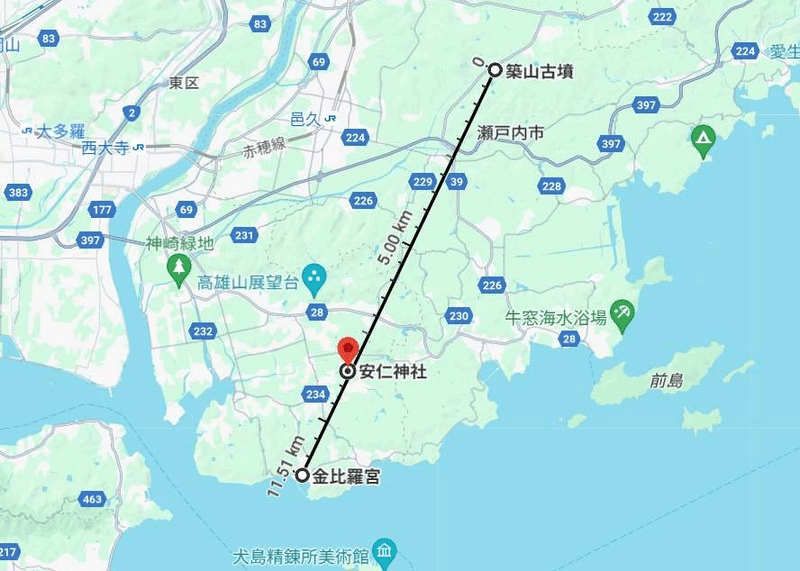

築山古墳と金比羅宮を結ぶラインは、岡山市東区西大寺にある備前国元一宮 安仁神社(写真12、13、14)の近くを通ります(図6)。これは、築山古墳が成務天皇(倭建命)の陵墓と推定され、安仁神社が成務天皇を祀っていると推定されることと整合します。大化の改新を経て吉備国が備前・備中・備後に分割されたのち、安仁神社は、平安時代後期に編纂された『延喜式神名帳』では備前国では唯一の名神大社に列せられています。しかし、天慶の乱(藤原純友の乱)で純友方に味方したため、一宮の地位を朝廷より剥奪され、備前国一宮は吉備津彦神社に移ったと伝えられています。純友が藤原の血統であることには異説があり、それによると純友は伊予の豪族越智氏の一族としています。安仁神社の社殿は、元々、背後の宮城山(みやしろやま)、別名、鶴山の山頂にありましたが、1344年に火災で焼失し、その後、備前藩主池田綱政によって現在地である中腹に再建され、備前藩の祈願所となりました。吉備津彦神社の本殿は、岡山藩主の池田家が建て1697年に完成しています。明治時代に安仁神社の祭神を彦五瀬命(天押帯日子命、天足彦国押人命、天照皇大神と推定)としたのは、ウガヤフキアエズ王朝を創作したと推定される藤原北家と関係があると思われます。

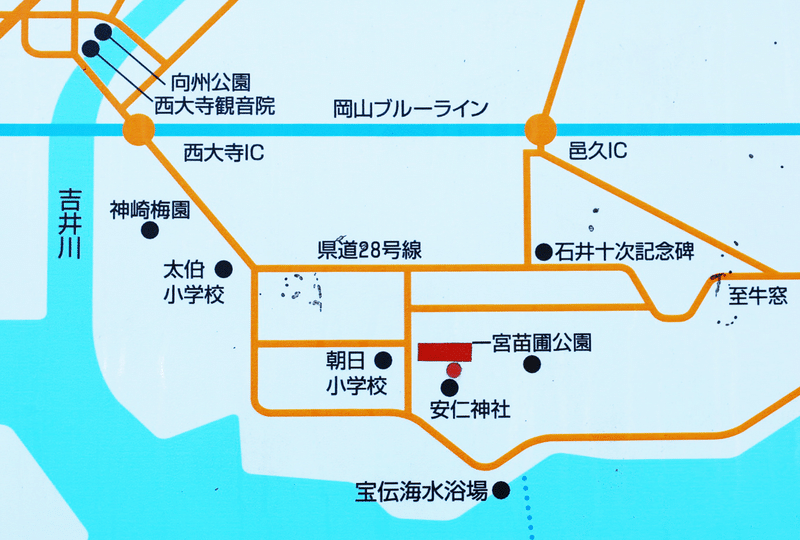

安仁神社の近くには、令和3年に閉校となった太伯小学校がありました(図7)。

金比羅宮とメンフィスを結ぶラインは吉備津彦神社の近くを通り、鬼城山を通ります(図8)。吉備津彦神社の背後の吉備の中山には景行天皇の陵墓と推定される中山茶臼山古墳や巨大な磐座・磐境があり、鳥居の先の両側には、瓊瓊杵尊の妃と推定される市寸島比売命を祀る靏島神社(つるしまじんじゃ)と底筒男命、中筒男命、表筒男命、品陀真若王(出雲建と推定)の妃と推定される神功皇后を祀る亀島神社(かめしまじんじゃ)があります。

鬼城山と金刀比羅宮を結ぶラインは、宗像三女神を祀る阿智神社の近くを通ります(図9)。これらのことから、鬼ノ城は、須佐之男命、加具土命、豊受姫命、珍彦命、多紀理毘売命、多岐都比売命、市寸島比売命、神功皇后と関係があると推定されます。鬼城山と金刀比羅宮を結ぶラインは作山古墳の近くを通るので(図9)、鬼ノ城は作山古墳が造られた5世紀中頃にはすでにあったと推定されます。したがって、鬼ノ城は、元は作山古墳の被葬者と推定される品陀真若王(出雲建)の城だったと思われます。

葛籠(つづら)は、元来、「つづらふじ」のつるで編んだ蓋つきの籠の一種ですが、『古事記』に記された出雲健の刀にも「黒葛(つづら)」が巻かれています。「葡萄(ぶどう)」や「蔦(つた)」は、ディオニュソスの聖樹なので、つる性植物の「葛藤(つづらふじ)」も聖樹と思われます。ディオニュソスは、エジプトではオシリスと同一視され、オリンポス十二神の一柱に数えられることもあります。三輪山の蛇、鹿島神宮や春日大社の牡鹿、稲荷神社の狐、氣比神宮(けひじんぐう)のイルカなどは、いずれもディオニュソスの聖獣です。ディオニュソス神の由来は、ギリシア語の成立時期より古いようです。エーゲ文明のナクソス島にあるアポロナの未完のクーロス巨像は、島の守護者であるディオニュソスの像と推定されていますが、『古事記』に記された須佐之男命と同様なあごひげを蓄えています。

ナクソス島と鬼ノ城跡を結ぶラインは、天照大御神を主祭神とする日御崎神社(出雲市)や出雲大社の近くを通り、これらはレイラインで結ばれていると推定されます(図10)。

中国や新羅のY染色体ハプロイドO系統の民族にとって、縄文人のC1、D系統や、百済や出雲王朝のC2系統は異民族だったと推定されます。出雲建(品陀真若王)や百済王子が鬼(温羅)とされたとすると、桃太郎(吉備津彦命)の鬼退治の話(温羅伝承)は、須佐之男命の八岐大蛇(九頭龍王と推定)退治の話などと同様に、倭人など異民族同士の争いを創作したものと思われます。出雲建(品陀真若王)に弟はいないので、温羅の弟の王丹(おに)は、応神天皇の時代の百済からの渡来人の王仁(わに)と「丹生」を合わせて創作したか、あるいは、成務天皇の弟の五百城入彦皇子のことを暗示しているのかもしれません。これらには、吉備武彦命(小碓命と推定)と関係があったと推定され、O1系統で新羅系渡来人と推定される藤原氏(中臣氏)が関係していると思われます。

藤原不比等が編纂に携わった『日本書紀』では、雄略天皇を「大悪天皇」と称されるほど専制的に記し、武烈天皇の異常な行為を多く記しているのは、雄略天皇(大長谷王)が百済の王族の倭武(昆支王)で武烈天皇が武寧王だったとすると理解できます。

温羅が出雲建とすると、日本武尊(小碓命)が熊襲を平定した後に殺した「吉備の穴済(穴海)の神」が出雲建(品陀真若王)で、出雲建が騙し討ちされた「肥河」が岡山県の吉井川と推定されることと整合します。鬼ノ城のような神籠石式山城の記録が『日本書紀』に無いのは、邪馬台国(やまとのくに)の城だったためと思われます。

岡山県倉敷市真備町妹にある穴戸の神平定伝説が残る穴門山神社(あなとやまじんじゃ)には、穴門武媛命(あなとのたけひめのみこと)が祀られ、ヤマトタケルの后と伝わっています。神功皇后を祀る亀島神社と穴門山神社を結ぶラインの近くに作山古墳があります(図12)。このことから、穴門武媛命は品陀真若王の妃の神功皇后と推定されます。

真備町川辺には、艮御崎神社(うしとらおんざきじんじゃ)があります。艮御崎神社は、温羅を祭神とする吉備津神社の艮御崎宮を勧請したもので、通称は「氏神様」といわれることから、「吉備冠者(きびのかじゃ)」ともいわれる温羅は、地元の神だったと考えられます。吉備津神社の本来の祭神を温羅であると見る説もあり、ヤマト王権へ吉備が服属することにより祭神が入れ替わったと推察されています。京都市上京区にある上御霊神社に祀られている吉備大臣が、吉備真備ではなく温羅(品陀真若王)とすると、「氣比の大神」が品陀真若王と推定されることと整合します。

吉備津神社の御竈殿に据えてある大きな釜の神事は神官と阿曽女と二人で奉仕していますが、鬼ノ城のふもとに広がる阿曽郷は鋳物師の地として知られ、温羅は阿曽郷の神職の娘である阿曽媛を妻とします。品陀真若王が温羅とすると神功皇后(金田屋野姫命と推定)が阿曽媛になります。世阿弥は『古今集』仮名序の「高砂、住の江の松も、相生の様に覚え」という一節を題材として能「高砂」を作出しました。九州阿蘇神社の神主友成(ともなり)は、都見物の途中、従者を連れて播磨国(兵庫県)の名所高砂の浦に立ち寄り、高砂と住吉の「相生の松」の化身である一組の老夫婦に出会います。温羅が出雲建とすると、備前刀の「友成」が出雲建(品陀真若王)と関係があると推定されることと整合します。温羅(出雲建、品陀真若王)は、若くして亡くなったと考えられるので、「相生の松」は阿曽媛(神功皇后)の願望を表しているのかもしれません。

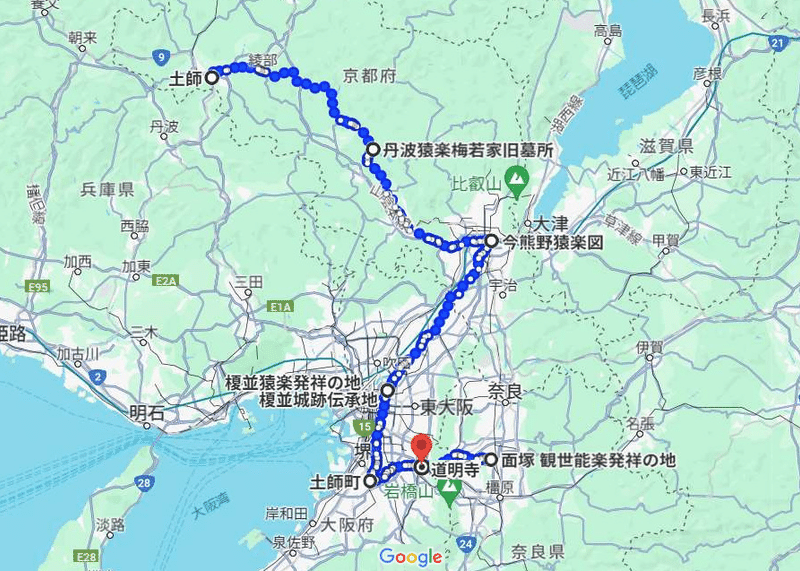

申楽(猿楽)・能楽の始祖は秦河勝とされていますが、植木朝子氏によると今様は土師氏と関連があるとされ、能の「道明寺」で知られる道明寺(図13)の一帯は土師氏の本拠地で、古くは野見宿禰の遠祖とされる天穂日命をまつる土師神社があったようです。地図上からも、猿楽や能楽は土師氏と関係があると推定されます(図13)。能楽「吉備津宮」の主人公は、吉備津神社内に祀られている吉備国の地主神・岩山の神で、「吉備津宮」は、温羅側・吉備国側から見た桃太郎伝説の様相を呈しているようです。道真を輩出した菅原氏は土師氏の後裔ですが、世阿弥も土師氏の後裔ではないかと思われます。菅原道真は、藤原北家の時平によって無実の罪で陥れられ、九州の太宰府に左遷されましたが、世阿弥も晩年は不遇だったことも共通しています。

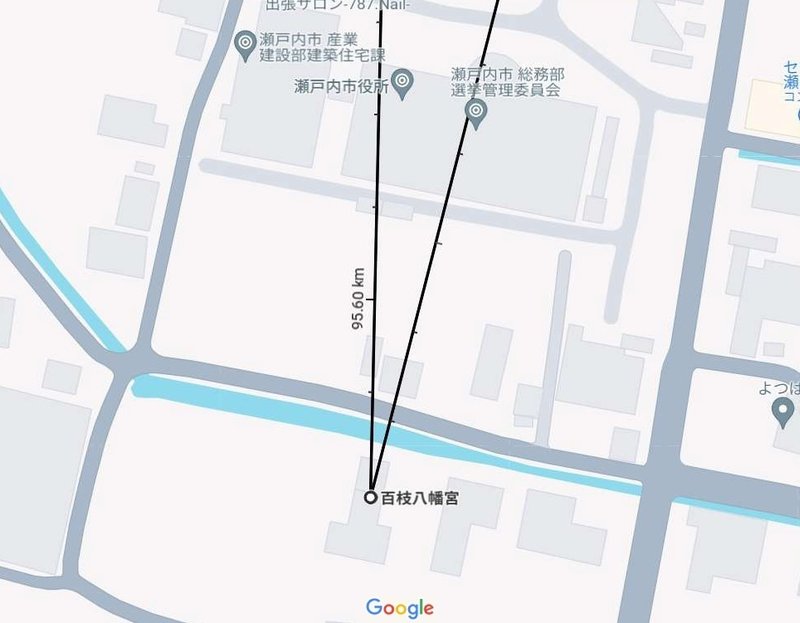

媼(おうな)のモデルが、住吉大社に祀られている神功皇后とすると、翁(おきな)は品陀真若王(出雲建)になります。かつて邑久郡にあった牛窓には、神功皇后にまつわる伝説が残されており、それが地名由来にもなっています。岡山県には神功皇后を祀る神社が多くあり、『古今集』の「高砂」は邑久町の高砂山のことかもしれません。高砂山から遷座された倭迹迹日百襲姫命を祀っていると推定される百枝八幡宮の名前の由来も松の木といわれます。高砂山から遷座された百枝八幡宮、阿字八幡宮、貴船神社などの本殿は、熊山遺跡と白兎神社の中間の方向にあるようなので、元の稲都神社も同じ向きだったと推定されます(図14)。

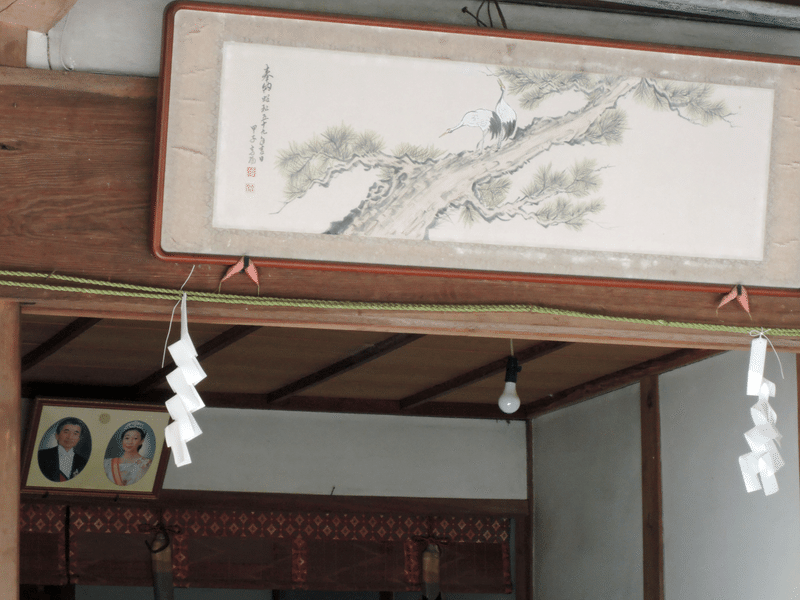

孝元天皇を祀っていると推定される高砂山にある山手八幡宮(旧大垣八幡宮)の境内には松が植えられ、玉垣には、宇治氏の他に、『古事記』の倭建命の薨去の段に記され出雲建(倭建命)と関係があると推定される「大河原」の名前があります(写真15)。拝殿には、昭和天皇皇后両陛下御大婚六十年記念の年の昭和59年に奉納された松の木に2羽の鶴がとまっている絵が飾られています(写真16)。拝殿にある八幡宮改築の木材寄付者奉名板には曾祖父の名前があるので、八幡宮に大国主命(宇遅比命、莵道彦、孝元天皇)が祀られていたとすると、曾祖父の代からある備前刀の鍔の兎が、大国主命を表していると推定されることと整合します。神功皇后は吉備に居たと推定されるので、稲都神社は神功皇后と関係があり、高砂山の磐座は、神功皇后の磐座かもしれません。

岡山県瀬戸内市長船町東須恵にある美和神社(写真17)は、延喜式神名帳に記載されている古社で、祭神は大物主神です。美和神社のある広高山の名前は、神功皇后の愛馬「白鷹」に因んだという伝説があります。美和神社は、奈良県桜井市の大神神社から勧請したといわれ、この地に移住してきた須恵器の陶工集団と深い関係があるといわれています。備前焼は、伊部焼(いんべやき)ともいわれるので、備前焼狛犬のある神社は忌部氏と関係があると推定されます。

鬼城山と美和神社を結ぶラインのほぼ中央に大己貴命や須勢理毘売命などを祀る備前国総社宮があります(図15)。これは、鬼城山が邪馬台国の重要な拠点であったことを示していると推定されます。「鬼ノ城」は「氣比城」だったかもしれません。

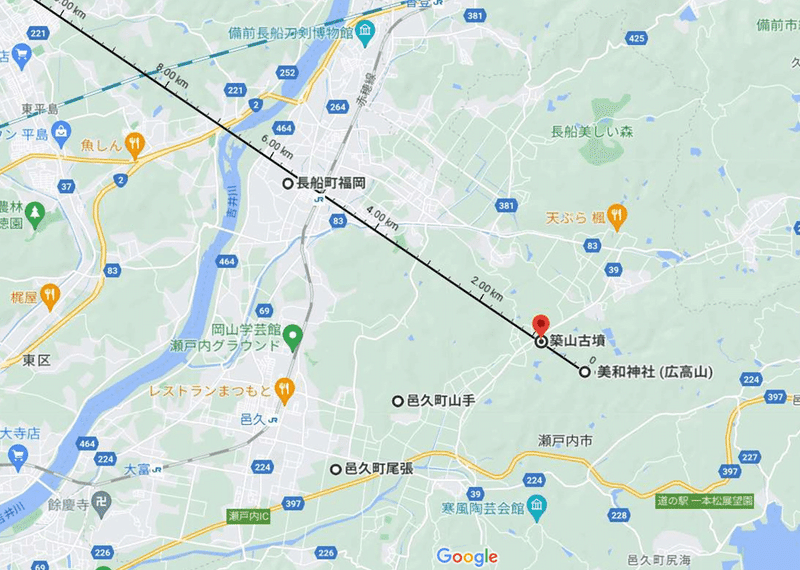

美和神社とギョベクリ・テペを結ぶラインは、成務天皇の陵墓と推定される築山古墳や長船町福岡の近くを通り(図16)、玉依姫命を祀る福榮神社(鳥取県日野郡日南町)、船通山、出雲大社、天照大神と素戔嗚尊を祀る日御碕神社(島根県出雲市大社町)の近くを通ります(図16)。

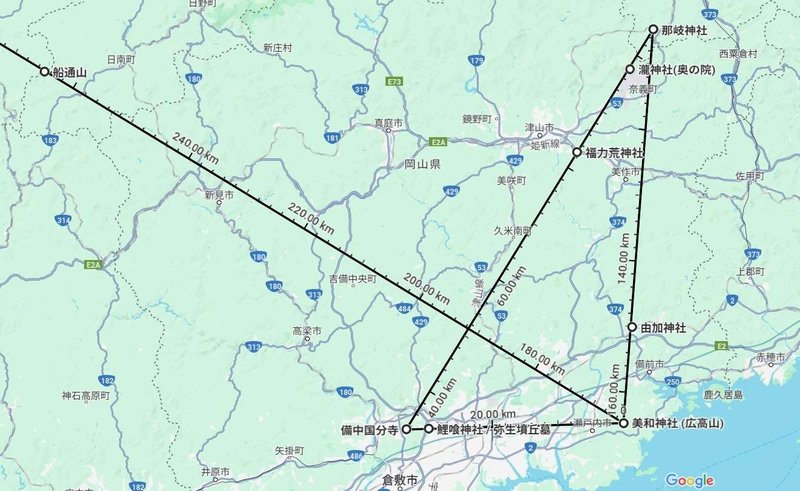

美和神社、備中国分寺、那岐神社(鳥取県八頭郡智頭町)をラインで結び三角形を描くと、備中国分寺と那岐神社を結ぶラインは、図17の美和神社とギョベクリ・テペを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図18)。美和神社と備中国分寺を結ぶライン上には、孝霊天皇(須佐之男命)の陵墓と推定される鯉喰神社 弥生墳丘墓(岡山県倉敷市)があります。備中国分寺と那岐神社を結ぶラインの近くには、素盞嗚尊を祀る福力荒神社(岡山県津山市)、瀧神社(奥の院)(岡山県勝田郡奈義町)があり、那岐神社と美和神社を結ぶラインの近くには、由加神社(岡山県和気郡和気町)があります(図18)。

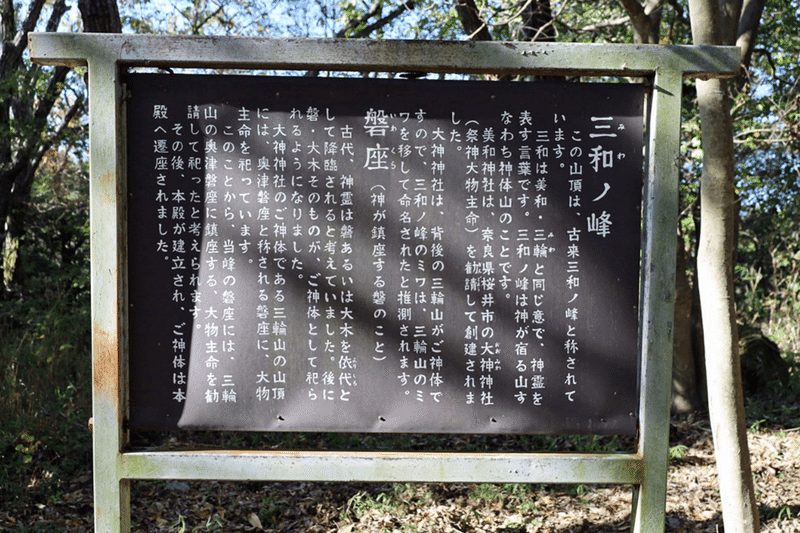

美和神社のある広高山は、古来「三和ノ峰」と称され、「三和」は「美和」や「三輪」と同じ意で、神霊を表す言葉とされます(写真18)。もしかすると、カナン諸語であるヘブライ語の「ミツワ」と関係があるかもしれません。あるいは、家紋や天寿国曼荼羅繍帳に描かれている「三つ葉」は、メソポタミア南部の古代都市ウル出土の円筒形印章にもあるようなので、「三和」や「三輪」は、「三葉」がルーツかもしれません。

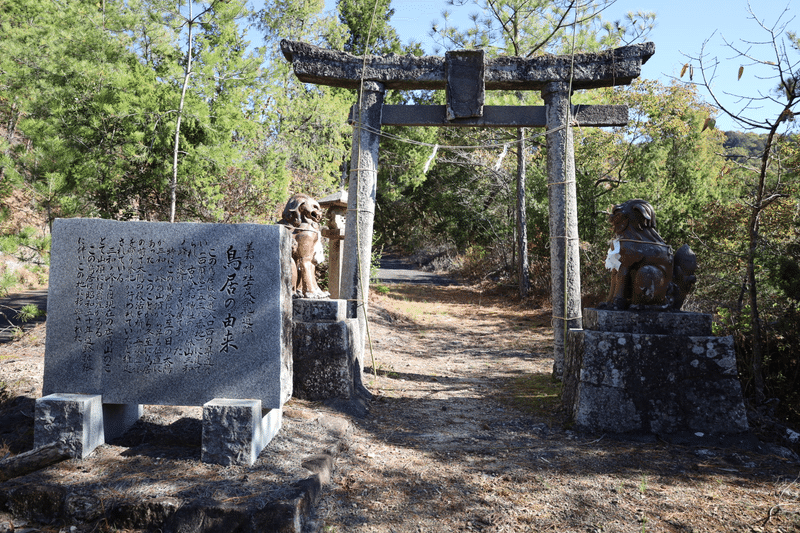

参道の途中に鳥居があり(写真19)、これは、美和神社の神体山である三和ノ峰を遥拝するための鳥居で、冬至の日の太陽が三和ノ峰の山頂から登る位置にあったようです。美和神社とギョベクリ・テペを結ぶラインは、東西方向から30度傾いていますが(図17)、関東地方くらいの緯度であると、冬至の日の太陽が昇るラインとほぼ一致するようです。

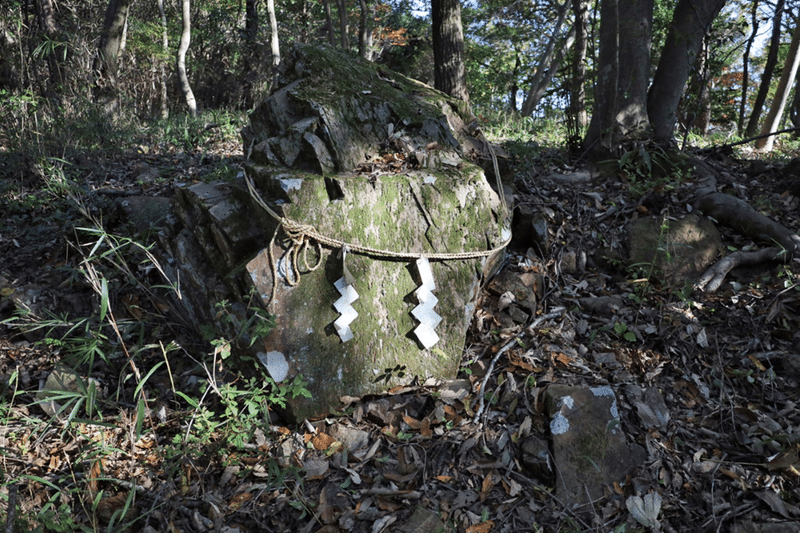

参道の途中に祇園様(竜王様)が祀られ、三和ノ峰の山頂には磐座があります(写真20)。

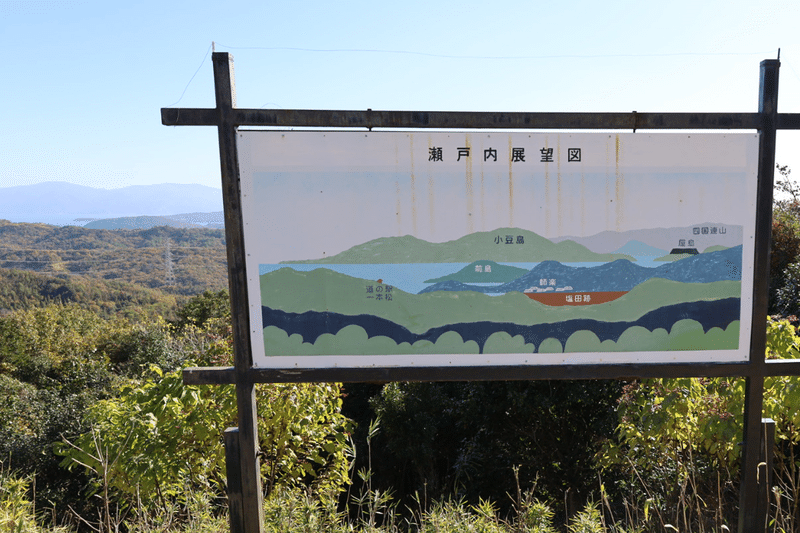

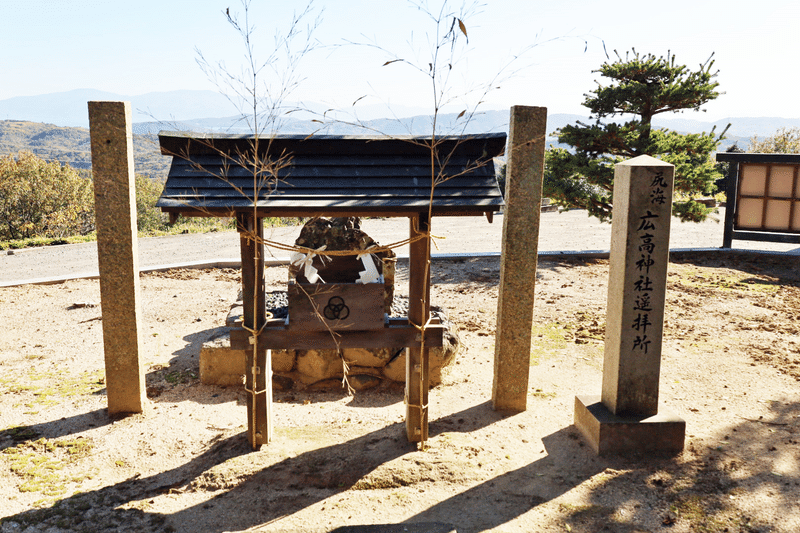

美和神社からは、小豆島が展望でき(写真21)、境内には広高神社遥拝所があります(写真22)。

秋の大祭には瀬戸内市長船町東須恵と西須恵の祷主と神職および従者数名が、牛窓町の海岸(埋め立て以前は邑久町尻海の海岸)で潮ごりをとり、身を清めて尻海の広高神社へ酒・米など供えます。その関係で、境内には広高神社の遥拝所があります。

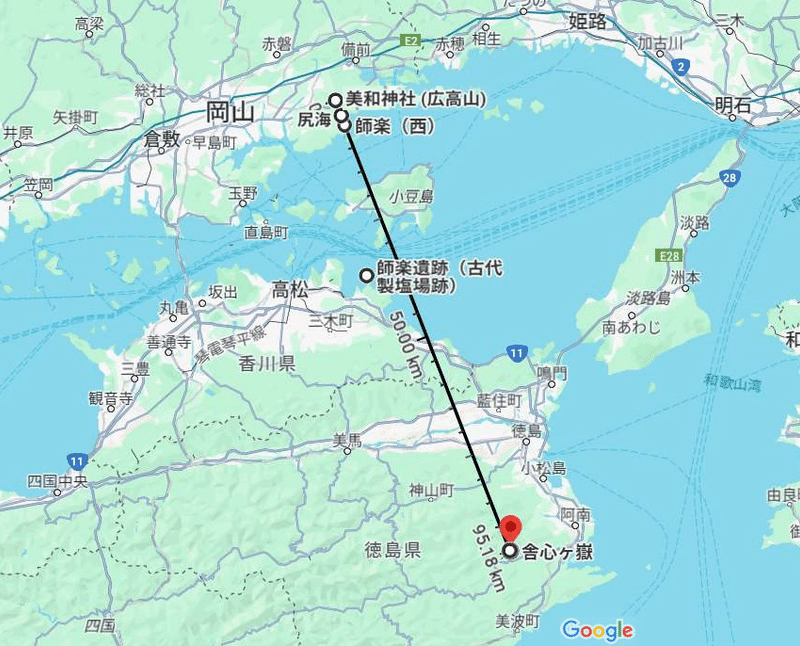

美和神社と石柱にある尻海と展望図にある師楽は、直線上に並んでいて、ラインの延長線の方向には阿蘇に近い幣立神宮や丹生川上神社とつながっている弘法大師ゆかりの舎心ヶ嶽があります(図19)。このことから、美和神社は阿蘇氏や丹生氏と関係があると推定されます。香川県さぬき市にある師楽遺跡(古代製塩場跡)(図19)では、「師楽式土器」(古墳時代後期の塩作りの用具)が見つかっています。

百済からの渡来人は、鬼ノ城の城壁のことを「ウル」と呼んでいたことから、王子は「温羅(うら)」と呼ばれるようになったといわれています。ジッグラトのあるメソポタミアの古代都市ウルと、卑弥呼(倭迹迹日百襲姫命)の城があったと推定される岡山城を結ぶと鬼ノ城跡の近くを通ります(図20、21)。ウルの守護神はシュメールとアッカド(アッシリア・バビロニア)の月の神ナンナ(アッカド語:シン)で、都市の名前はこの神に由来しています。

卑弥呼(倭迹迹日百襲姫命)の城は、「鬼ノ城」と似ていたと思われます。鬼ノ城は、ラス・ダシャン山を経由してオークニー諸島のスカラ・ブレイともレイラインでつながっているので、「オークニー」と大国主命の名前が似ていることと関係があるかもしれません。

文献

1)志村史夫 2023 「古代日本の超技術」(新装改訂版) ブルーバックス 講談社

2)王 敏 2014 「禹王と日本人」 NHKブックス

3)門脇禎二 1992 「吉備の古代史」 NHKブックス