東大に入るなら想像力を磨け! とっさの対応力を磨くコツとは

みなさん、こんにちは!

30歳からの東大逆転合格ライター、青戸一之です。

突然ですが、みなさんは勉強に一番必要な力は何だと思いますか?

集中力、忍耐力、記憶力、いろんな答えがあると思います。もちろんどれも重要なのですが、こと東大に入るという点においては、私は想像力が一番大事だと考えています。いくら知識があったとしても、「なぜ○○なんだろう」、「こうしたらこうなるんじゃないか」と考える力がないと、学力が頭打ちになるからです。

例えば東大の過去問を見ても、「なぜ山の天気は変わりやすいのか」、「なぜシャッター商店街は増えているのか」など、その場で知識をアレンジして答えを導く問題が非常に多く、想像する力を求められていることが分かります。文系理系問わず、ただ知識を詰め込んだだけでは太刀打ちできない問題の作りになっているのです。

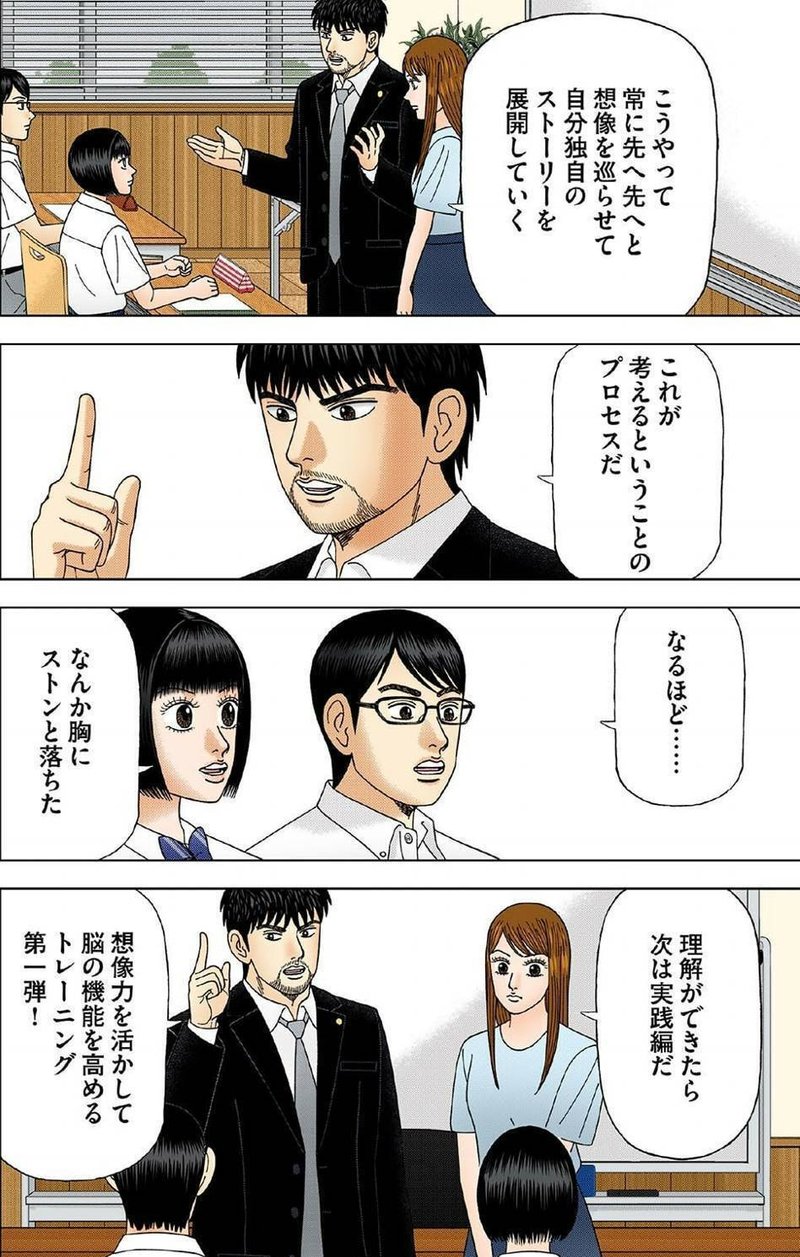

『ドラゴン桜2』でも、桜木先生が「東大に入るなら想像力を鍛えろ」と話しているシーンがありましたね。

いかがでしょうか。「人間は想像しないと、動けずに何も得られない」とありました。

これは何もマンガにあったような、原始時代だけの話ではありません。勉強においても同様なのです。典型的なのが、国語や英語の文章を読んでいて、知らない語句が出てきた時の対応力でしょう。

例えば2017年度のセンター試験・小説の問題では、「生一本(きいっぽん)」という見慣れない語句の意味を問われて、多くの受験生が戸惑いました。

当然文脈をきちんと追えば、辞書的な意味を知らなくても「純粋」という選択肢が残ります。ただ、「生一本」という字面から「生来の、一本気な性格」という想像ができれば、もっと楽に解答ができるでしょう。

他にも、これは京都大学の少し古い入試問題ですが、和訳問題の英文に “snowball” という単語が含まれていて、受験生の頭を悩ませたことがあります。もちろんスペルを見ればsnowとballで「雪玉」と想像がつくのですが、答えはそうではありません。なぜなら、この単語は問題文の中で名詞ではなく、動詞として使われていたからです。

問題では“mistakes may snowball”(誤解がsnowballするかもしれない)という文脈になっていて、「雪玉する」とか「雪玉を投げる」なんて訳すと絶対におかしいですよね。

この文では、snowballは「雪だるま式にふくらむ」という意味で使われています。雪玉を積もった雪の上で転がしていくと、だんだん大きくなっていきますよね。その様子を比喩的に表現した動詞がsnowballというわけです。これも文脈を読んで想像力を働かせれば、答えが導き出せるいい例だと思います。

冒頭では「なぜ山の天気は変わりやすいのか」、「なぜシャッター商店街は増えているのか」といった東大の過去問をご紹介しましたが、一番想像力を求められるのは、個人的には英作文の問題ではないかと思います。

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?