『源氏物語』がもっと面白くなる! 受験生なら知っておきたい5つの古文常識

みなさん、こんにちは!

ドラゴン桜noteマガジン編集長の青戸です。

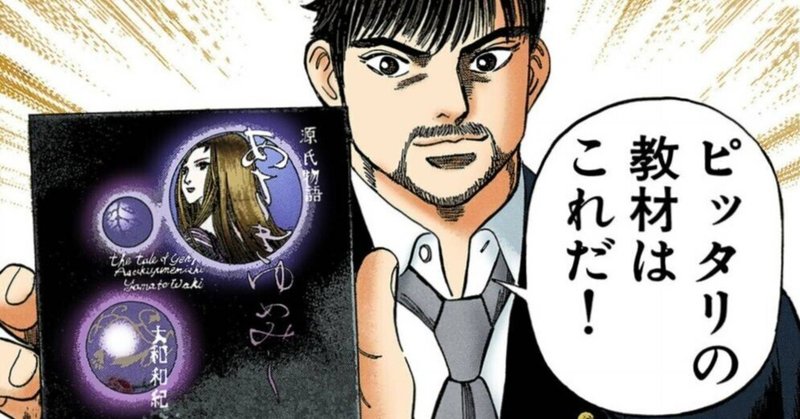

以前、このマガジンでは以下のような記事を配信しました。

古典は読みにくく、現代とは生活習慣や常識も全然違うので、苦手意識が強い人もたくさんいると思います。ですが、この記事のように一歩踏みこんで作者や作品についての解像度が上がると、とたんに興味が湧いたり面白味が分かったりするものです。

ちょうど今は大河ドラマで、源氏物語を題材にした『光る君へ』が放送されていますね。ただ、登場人物の人間関係は割と複雑です。さらに舞台が平安時代なので、当時の文化や常識にあまりピンとこない人もいるかもしれません。

『東大生と読む源氏物語』という本では、複雑な人間関係をかみ砕いて非常に面白く教えてくれていますが、当時の文化、受験業界でいうところの「古文常識」を知っておかないと、もう一つ楽しみきれないところがあるでしょう。

そこで今回は源氏物語の世界にもっと親しみが持てるよう、平安時代の文化や常識について5つの項目に分けてご紹介したいと思います!

・天皇はハーレム状態

当時の帝(みかど。天皇のこと)は結婚相手が一人ではなく、いわゆる一夫多妻制でした。古文を読んでいると、帝の住む宮中には「中宮(ちゅうぐう)」、「女御(にょうご)」、「更衣(こうい)」などさまざまな女性が登場しますが、これらはすべて天皇の妻を指す言葉です。

中宮が一番正式な妻で、その下が女御、次が更衣と、序列によって呼び方が変わります。源氏物語では、光源氏の母が「桐壺(きりつぼ)の更衣」でしたね。光源氏は恋愛感情丸出しで様々な女性と関係を持ちますが、基本的に天皇の婚姻関係は政略的な意図が絡んできます。

中宮、女御、更衣のように序列がつくのは、女性側の父親の社会的地位が影響するからです。そのため、一夫多妻といっても全員の妻と平等に接するのではなく、例えば女御ならおよそ週に1回、更衣なら月に1回だけ夜をともに過ごすなど、扱いに差が出ます。

見出しにはハーレム状態と書きましたが、実際には多方面に気を遣いながら関係を維持する必要があるため、好き勝手が許されるわけではありません。

・成人式は最短11歳

今は20歳を迎えた人向けに成人式が行われますが、昔は成人の儀式を「元服(げんぷく)」と呼んで、天皇であればおおよそ11歳から15歳まで、皇太子であれば11歳から17歳までのうちに行われていました。光源氏は12歳で元服を迎えていましたね。

江戸時代には元服の儀式は庶民の間でも広まりましたが、それ以前は公家や武家の間で行われるのが基本でした。元服を迎えると一人前の男と見なされ、当時のしきたりとして、直接女性と会うことが許されなくなります。

そのため、光源氏も自分の継母であり、かつ最愛の人である藤壺(ふじつぼ)の顔を見て話すことができなくなり、心にぽっかりと穴が開いてしまうのです。光源氏が3歳の時に実母である桐壺は他界しているため、藤壺は単に自分が好きな女性というだけでなく、大きな心のよりどころでもあったのでしょう。

そんな大きな存在と無理やり引き離されるわけですから、光源氏がどれだけ辛かったかは想像に難くありませんね。そうしてその後、藤壺とそっくりで一目ぼれした若紫(わかむらさき)を誘拐して、強引に結婚するという展開が生まれるわけです。

・馴れ初めは覗き(のぞき)から

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?