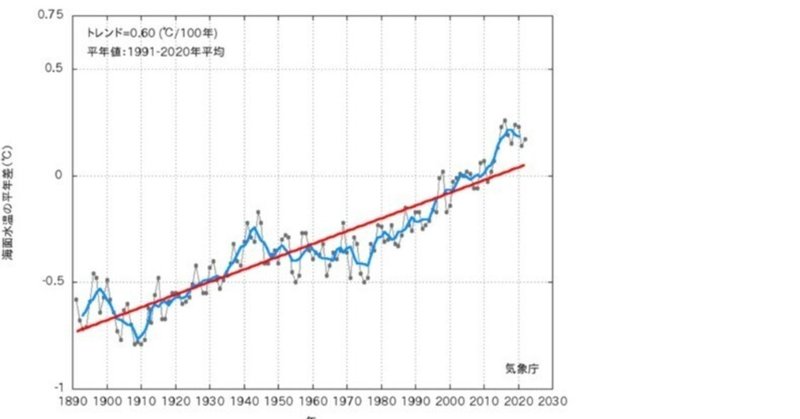

地球は沸騰しているか?…100年に見る海水面温度上昇は、0.6度。『想定外』は浅はかさの象徴

タイトル上のグラフは、『年平均海面水温(全球平均)の平年差の推移』である(気象庁)。全地球平均で0.6度上昇はトレンドとしては上昇傾向にあるが、長期にわたる海水温の変動から見れば、非常に小さいのである。

これについて気象庁は、ホームページで

『十年から数十年規模の変動を繰り返しながら長期的には上昇する傾向(地球温暖化)にあり、1891年から2022年までの変化率は100年あたり0.60℃の上昇となっています。こうした海面水温の変動は、陸域における地上気温の変動と概ね同じ傾向を示しています。ただし、陸上気温の長期的な変化率は、1880年から2022年までの期間において100年あたり0.87℃の上昇(世界の年平均気温(陸上のみ)の経年変化)となっており、海面水温の上昇率はこれよりも小さくなっています。』

すでに本noteでお見せしている下図の東京湾の海水温の変動を見れば、例えば、紀元0年からの100年に2度程度の上昇が生じている。

これらが、我々に理解しにくいのは、

『何が海水温や気温の変化の要因』

であるかが、分かっていないことであろう。

ただし、要因分析とは別に

★★地球というのは、陸も海洋も長期的に見ればかなり変化する★★

を素直に認める事であろう。

このような長期的視点や全地球的視野をもってみれば、現在、国連も含めて、いささかヒステリックな発言や言動が目立つのである。

ただし、僅かな気温や海水温の変化が、災害を齎せているのも事実である。

この時、

『気候変動を抑え込もう』

とすること自体が、ほとんど意味を持たないという事実を認識すべきなのである。

ある期間に大雨が降り続ければ、越水や氾濫によって平地が冠水や水没するのは、古来、エジプト、中国の大河、メソポタミアなど見ても数多くの洪水を記録しているのである。これがまた農業を育んで来たのも歴史的事実である。

そこ(低地)に人類が住み着くようになり、洪水対策や埋め立てをしたところで、数百年に一度(これを『想定外という』)の大洪水に対処できていないだけである。

『想定外』というのは、歴史を観ずに小さな物差しで長期を測ろうというバカげた試みに過ぎない。

恐らく、『想定』と対処に必要な『費用』との関係が人類の目を眩ませているのでは無いだろうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?