気鋭の歴史家による★新連載『明治天皇は、なぜ伊勢神宮に参拝したのか』…現代も続く南北朝の攻防-その2-

さて、本編の開始です。

その前に、筆者の基本的なスタンスを述べておきます。

実は、日本の古代史(弥生時代から古墳時代)を解明するうえで最も重要な事実は、紀元1世紀~4世紀にかけて起きていた『大洪水』があったという事です。

実は、ローマの歴史を調べると、西暦113年に大洪水があったことが記録されていますから、これと同一の大洪水であった可能性があります。

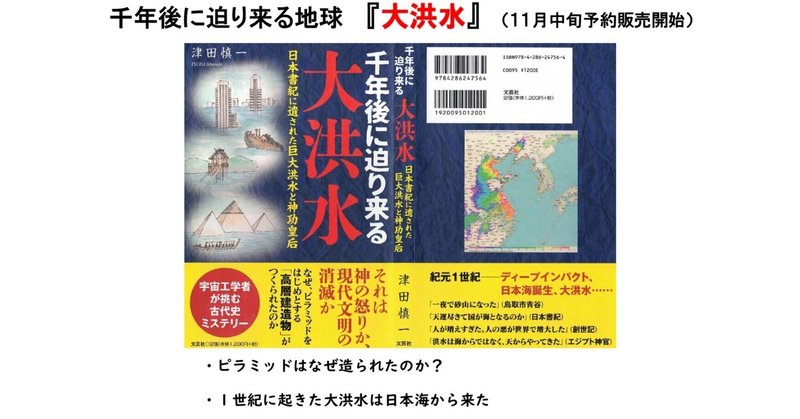

これについては拙著「千年後に迫り来る 大洪水」(文芸社)でその詳細を明らかにしています。弥生時代後期の遺跡(高地性集落と呼んでいる)や日本の正史「日本書紀」や「古事記」にも神功皇后の頃の大洪水について描かれており、これらの証拠によってその存在は明白なのです。

大洪水は、海面の上昇を伴い、100m以上、現在より海面上昇が起きていました。これはおおよそ200年くらい続いていました。

この『大洪水』の事実に目を背けて歴史の探求を行おうとしてもほぼ不可能なのです。これを理解することによって、これまで『謎』や『ミステリ』としてきた課題の多くが解明できます。

『謎』や『ミステリ』の多くは、新たな発想を持たない歴史研究家が創り出した『言い訳』に過ぎません。

歴史上に起きたことには、必ず理由や科学的根拠があります。

このような考え方に立って、新しい発想と科学的方法で歴史を解明していかねばなりません。多くの場合、研究者たちの狭い料簡と(根拠なき)常識から出発してしまうためにミスリードして新たな根拠無き『定説』を次々に作り出して来たのです。

はじめに

天皇制がどのようにして創られたのか。

実は日本、いや地球上を襲ったディープ・インパクトそして天変地異が始まりだった。

最近の秋篠宮家の伊勢神宮参拝が次のように伝えられている。2022年4月のことである。

「秋篠宮ご夫妻は20日、伊勢神宮(三重県)などの参拝で三重、奈良、京都の三府県を訪問するため、車で三重県伊勢市に入った。参拝は、秋篠宮さまが代替わりで皇位継承順位第一位の皇嗣になったことを示す「立皇嗣の礼」の関連行事で、新型コロナの影響で延期されていた。」(朝日新聞デジタル)

現在国民の多くは、天皇家と伊勢神宮について至極当然の参拝と思われるかも知れない。

しかし、歴史を振り返って見ると、この天皇家の伊勢神宮参拝が実は古くからの天皇家のしきたりや恒例行事では無いことが分かる。

天皇の伊勢神宮参拝は、持統天皇(41代)が持統6年(692年)3月に参拝して以来、1177年ぶりに明治天皇が参拝したのである。

これは伊勢神宮の成り立ちと深く関係している。

伊勢神宮は壬申の乱後に即位した天武天皇(大海人皇子)が皇祖神・天照大神を祀る神宮として整備したものである。

ご承知のように持統天皇(天武天皇の皇后(天智天皇の娘))は天武天皇を継いで天皇となった皇室史上3人目の女性天皇である。

実は、明治維新後の天皇家は、正史「日本書紀」に語られる日本建国の初代『神武天皇』に遡る歴史を継承している。その一端は、『橿原神宮』の建設である。この『橿原』という地は、九州地方宮崎県から渡ってきた神武天皇が磐余(いわれ)の地において磯城の首長の兄磯城(えしき)を破り、饒速日命も天津瑞を献じて仕えることとなり、神武天皇即位紀元辛酉の年の春正月の庚辰の朔日に畝傍山東南「橿原の宮」に即位し建国したという伝承に由来する。

この天武天皇の誕生は、古代史上最大の戦乱と言われる『壬申の乱』の勝利によってである。

壬申の乱勃発に到る国内外の情勢を分析すると、当時の『東アジア情勢』が色濃く影響していたのである。

7世紀の前半に権勢を誇っていた蘇我氏を、中大兄皇子(のち天智天皇)と中臣鎌足らが、皇極天皇の皇居において蘇我入鹿を暗殺して滅亡させた乙巳の変(いっしのへん、おっしのへん)が起きた。

天智天皇は朝鮮半島の百済国と国交を深めて行く。

百済国は、朝鮮半島の馬韓の地から四世紀半ばに建国した。新羅は唐と結び,義慈王20(660)年,2国の連合軍は百済を攻めて義慈王以下一族多数を唐に連行した。当時の大和政権は水軍を出して救援し,王子や遺臣の鬼室福信らを助けたが,白村江に敗れ大和政権にも昔日の勢力はなく,また百済も内部対立が生じ,百済の祖国回復はならず,豊王3年(663年)完全に滅亡した。

このように朝鮮半島の戦乱に巻きこまれ白村江に大敗した大和朝廷は、唐との敗戦交渉を行うことになった。

(ここで注意すべきは、白村江の戦いは唐(対)大和朝廷・百済であったことであり、唐・新羅連合軍では無かったという点である。これを誤るとその後の日本古代史自体の読み解きに大きな間違いを生じる)

そこで、唐・新羅・日本という3国の外交に注目していく。白村江の戦い時点では、唐と新羅は緊張状態にあったのである。

なお新羅という国は、元々、ローマ文化を持つ国であった(由水常雄著「ローマ文化王国―新羅」参照)。参考までに、漢字【羅】は、中国では【ローマ】を意味することに留意。『新羅』は、【新しいローマ】とも読める。さらにローマ帝国は中国では、【大秦】と記す。

なぜ新羅と言う国がローマ文化を持つ国であったかの由来は少々長くなるが、本文中に説明を加えている。

そして大海人皇子は壬申の乱に勝利を収め、天武天皇として即位した後に、急速に新羅との外交を進める。これは双方向のやり取りと言うより、新羅からの多くの人達を受け入れた。

この新羅からの人材の供給は、容易に想像できるように、藤原京(新益京・あらましきょう)の建設に伴う技術と技術者の派遣要請にて行われた(ハード面)。もう一つは、政治・社会制度の確立のためである(ソフト面)。天武朝は、国家としての律令(都京と政治)制度の整備を急いだのであった。もちろん、ローマ文化を持つ新羅の(当時として)先進的国家整備であった。

ここで気付くのは、

①天智天皇と百済

②天武天皇と新羅

の構図であり、これが後の世に『天皇制』の中で二つの勢力として根付き、表面に現れることは少なかったが、『南朝と北朝』という呼称で呼ばれるようになった。

なぜ①と②のような構造になったかは、容易に想像できる。百済も新羅も渡来してきた集団から見れば文化・技術の先進国でこれらを移入し、文化・技術の移転を図っていたためである。

後の世から見れば、非常にシンプルに纏めると、

・百済=文官(行政役人)

・新羅=技術者

このような形で日本列島で棲み分けてきたようである。

本書では、右のような1400年の前からの歴史の流れに沿って、現代に到る天皇家の変遷について少し詳細に紐解いてみる。

それでは以上のような状況を生み出した背景を当時の世界情勢から見る。

古代の東アジアは、強大なローマ帝国による民族・宗教迫害に伴って多くの民族や民衆がヨーロッパ・中東・中央アジアから移動して来た。また古代中国における覇権争いに伴う避難民や亡命勢力が、一部は朝鮮半島を経由してユーラシア大陸東端にある日本列島に到来した。

その意味では、日本列島はさながら民族の坩堝(るつぼ)と化した感があった。日本列島に現れた最初の現代人の祖先は、現代の人類ホモサピエンスが約三万七千年前頃に到来して来たと言うのが、考古学が示す歴史である。

その後は、大陸とほぼ地続きのような時期を経て移動して来た人達や東シナ海や日本海を渡って来た人達が日本各地に定住して混血が進んで現代にいたっている。川幡穂高著「気候変動と「日本人」20万年史」によれば、ほぼ平安時代で日本に流入する人達の流れは終わったとされる。

紀元前では、稲作を伴って渡来した揚子江流域を発した『倭人』(倭は日本のみを表すものでは無い)、さらに中国大陸東南岸からの呉(ご)、越(えつ)の外洋船製造と航海術にたけた人達も日本の各地に定住していた。

とにかく中国の歴史を見ると、多くの国々、民族や地域勢力が覇権を争い、天候不順や大河の洪水などにより飢饉の発生やこれに伴う人心の不安、一揆や騒乱などとも相まって政治権力や地方勢力の台頭などによる目まぐるしいばかりの変化が存在した。支配者と被支配者が生まれ、これを嫌って中国本土を去る人達や部族なども多かった。

瀬戸内海には『呉』という地名が残されている。また『呉服』という言葉にも名残が残る。中国にあった三国時代の『呉(ご)』は、水軍で有名であり。瀬戸内海呉市付近では造船が伝えられ、後の遣唐使船(外洋用)の多くはここで制作されている。また、後世の瀬戸内海の水軍(有名な村上水軍など)は彼らの技術や伝統を受け継いだ末裔もいたに違いない。

また日本海沿岸を見れば、越前・越中・越後のように『越』の名残が残されている。いまでも『なれ寿し』なる風習も残っている。

彼らも中国国内の内乱によって逃げ出したり、亡命してきた人達である。

以上のような中国大陸東南部からの渡来は紀元前3世紀頃からであると推定される。

(注意すべきは、国名とその地域に住んでいた人達の呼称が混在していることである。呉という国と、呉の地域で文化や風俗を共通にする呉人のように、である)

遅くとも紀元前三世紀頃までには、多くの人達が日本列島に渡来して文化・風俗や技術(稲作、金属技術、造船、漁法など)を伝えていた。例えば、二世紀頃と言われる『魏志倭人伝』に記述された『文身』は、日本の倭人の風習である。これは『越人』(百越ともいう)が持つ風習であり、漁法として伝えられたものである。

推測すれば、出身や文化・風俗の異なる民族や集団が日本列島各地域に定住し、日本と中国の往来により交流を持っていた。

一方、朝鮮半島からも紀元前後からと推定されるが、新羅、伽耶、百済などから多くの人々が渡来してきた。

以上のように中国大陸から、また朝鮮半島からの渡来の人達は時間的にも一度のみならず何度も日本列島にやって来た。その際、先住の人達との争いも生じた。その一つの例は、二世紀後半の『倭国大乱』である。この大乱は中国の史書によれば、十年近くも続いたらしい。

実は、この大乱の切掛けとなったのは、一世紀に始まる天変地異によって、朝鮮半島南部に住む多くの民が国土を失い、新天地を求めざるを得なかったことである(本件については、「日本書紀」仲哀天皇九年…西暦二〇〇年一〇月の項に、『新羅王が、国土が海に沈んだことを嘆く』記載がある)。また日本国内においても弥生時代の後期に(現代から見ると)100メートル以上の標高の地に多くの弥生集落が出現し、そこには貝塚や集落内に蛸ツボや釣り針などの漁労具も遺跡から出土している。下図は多くの証拠から海面上昇の推移を推定したものである。

一方で、渡来人間の文化や宗教的な背景、言語の異なる民族間の争いは激しいものがあった。

あまり着目されていないが、『魏志倭人伝』に記載された各地に点在した諸国の人口(戸数や家数で記述)を見ればその多さに気付く。例えば、『邪馬台国』については、【七万余戸】とある。少なくとも七万人以上が居た国であった訳である。それほどの大国(面積)とされていないことからも人口密集であったようである。七万戸を越える人達が、同じ文化・風俗を持って国を形づくっていたのである。

さらに驚くべきは、朝鮮半島の弁韓・辰韓あわせて45万戸の住民がいたことである(「魏志倭人伝」)。

紀元1~4世紀にかけての天変地異は、朝鮮半島、とりわけ、新羅・伽耶地域の平地を襲い、農業生産力を奪ってしまったことである。伽耶は北部の大伽耶地域を除いて水没した。

こうして紀元後の日本には多くの渡来人達が海を渡ってやって来た。

日本の弥生人は集落単位で農業や漁業を営み、国と言う概念自体は持っていなかったし、その必要性も無かった。

『国』を持ち込んだのは大陸から渡来してきた人々であった。

ともかく、日本の成り立ちに端を発した天皇制は、渡来人達との関わり合いを抜きにして語ることはできない。そのような背景から当然、ある種の日本列島における主導権争いが、当時の東アジア情勢と密接に絡み合いながら経過していたのである。

古代(飛鳥時代、奈良時代、平安時代)のように天皇が主役の頃、後に、武家が主役の頃、明治維新、第二次大戦後と天皇が果たす役割がそれぞれ異なっていた。ある時は、表舞台の主役になり、そのほかはむしろ象徴的な意味を持つ天皇でもあった。

これらの歴史の中で、天皇が表舞台に登場する場合は、多くは戦乱を伴うものであった。権力側となる場合と反逆・謀反のような立場に追い込まれるなど、時代にも翻弄されてきた。しかし天皇制は古代日本に根付き、長く日本政治と密接不可分な関係を持ちつつ維持されてきたのも事実である。

そこで、天皇制と千五百年以上の日本の歴史を、どのように捉えればいいのかを本書で詳しく述べていきたい。

最後に、次の視点を明確にしておきたい。

・古代の日本は、多くの渡来集団や渡来勢力が列島に存在した

・渡来であることは列島の人達に共通する過去である

・列島上の渡来の人達がその出自を隠す必要などは全くなかった

・渡来の人達は自分たちの文化・風俗に従い生きていた

という事実であり、むしろ現代人たちが作り上げる偏ったイメージが多くの誤解を生じる可能性がある。

なおディープ・インパクトは大洪水を科学的に説明するものとして取り上げており、これについて詳細に論じることはしない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?