天皇諡号(おくり名)に秘めた古代史の真実 文書博士・淡海三船のメッセージ

日本は漢字文化を持つ。歴史を読み解く上で貴重な情報ともなり得る。

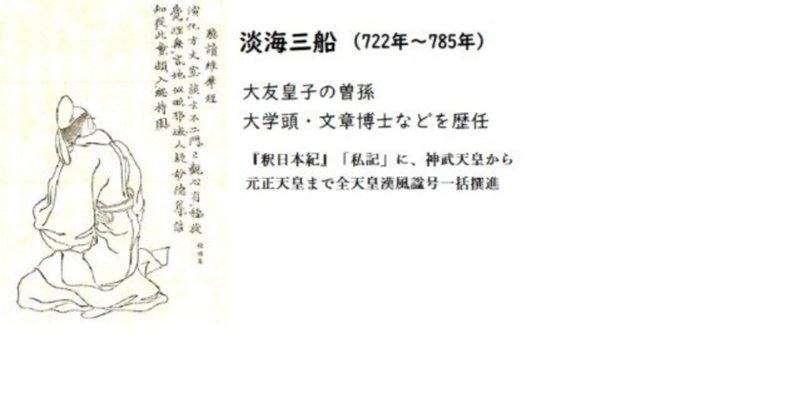

本稿では、天皇諡号(崩御後のおくり名)を古代奈良時代に『漢風諡号』で撰選した淡海三船が、天皇諡号に込めて残したメッセージ・古代史の真実について紹介する。

淡海三船は文書博士であったが、これはかの有名な『菅原道真』と同じ役職地位であった。

その前に、日本史と漢字表記について若干述べておきたい。

例えば、古代に遺された『金石文』を巡っては古代史の大論争に繋がるケースもある。

特に古代の、文字や漢文で書かれた記録などをどのように解釈するか、干支記号で表された年号を巡っては解釈によって百年以上の差が出て来る。下の写真は、奈良県天理市石上神宮の国宝『七支刀』の金石文であり、金象嵌された文字が表裏に書かれている(「古代史研究最前線」新人物往来社より)。

上記の金石文もすべての漢字がはっきりと読める訳では無い。

これが歴史学者や古代史ファンの格好の推理の対象となる。漢字の読み方ひとつで製作された年代が百年いやそれ以上違ってくる。

また、青銅鏡にも興味を引くものがある。日本で年号が刻まれて発掘されている青銅鏡はそれほど多くは無い。十数枚というところであるが、

★(実在しないはずの)景初四年銘記の青銅鏡がこのうち二枚ある。

二枚は全く違う場所で発掘されている。

下の写真は、京都府福知山市の古墳で発掘された『景初四年』鏡である。

(「新・古代史発掘」アサヒグラフ編より)

上の写真の左上部に『景初四年』と書かれているのがお気づきでしょうか?

全般に言えることは、元来漢字文化である中国の人達によって書かれた記録や文書を日本の研究者が、

★原文(漢文)が誤って書かれている

とか、

★年号あやまりで違っている

などの前提を置いて研究者独自の見解を主張する場合も散見される。

これは今一度、『漢字の国、中国』で書かれたものを安易に過ちとする風潮は厳に慎まなければならないであろう。

(原文に)『過ち』がある事を前提にした論考が、万一後世に生き残ったとするとこれは深刻である。

例えば、筆者がこのnoteで書き綴った例でも、漢字についての誤り

★『漢委奴国王』を『かんの【わ】のなのこくおう』と読む

★『邪馬台国』を『や【ま】たいこく』と読む

などが挙げられる。

上の★『漢委奴国王』など、『委』がいつの間にか『倭』になってしまったのである。

また★『邪馬台国』は、『邪馬(やば)』となるべきであるが、これを『やま』と読んで、『大和(やまと)』と結びつける(初出は江戸時代の松下見林が17世紀に)ことになるので、これを主張して来た研究者達の見解も聞いてみたい気がする。

以上はさて置き、これから淡海三船が遺した古代史実を語るメッセージについて説明する。

次稿第一弾は、『仲哀天皇』である。

意味を捉えて読んでみると、

★『仲が哀しい天皇』と意味を捉えることが出来そうである。

詳細は次稿にて、乞うご期待!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?