【読書】こんな時代だから、こんな絵を。

願わくばこの本が

各国のことばで翻訳、出版され

平和のための祈りや行動が

強くならんことを。

平和を守るためには何も

屈強な兵士や

影響力のある政治家じゃなくても

出来ることがあるんだ。

芸術の力で

世界を変える。

一つの作品をもって

平和を守ろうと

その創造者のみでなく

時を超えてたくさんの人が動く。

人間は

いつの時代になっても

どこかで戦争をしている

愚かな生き物だけど、

それを止めようと

平和な世界にしようと

訴え、奔走し続けてきた人たちが

いつの時代にも存在する。

そういう人たちにあまり

スポットライトは当たらないけど、

だけど、

その力が決して極小だった

訳ではない。

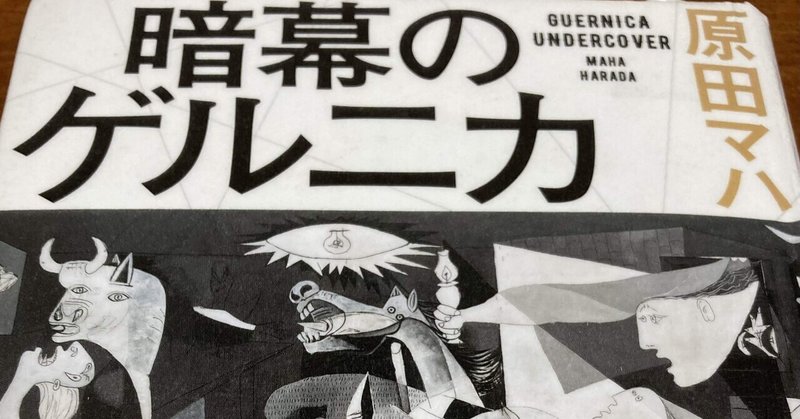

この本を読みました。

note同期で

ワーママ日本語教師仲間の

knkさんにご紹介頂きました。

前回、同じknkさんに

教えて頂いた原田マハさんの

「楽園のカンヴァス」が

すごく良かったので

母に紹介したら、

母は何故か同筆者の

「風神雷神」を読み始めたようで

そちらも気になっています。

knkさん、

原田マハさんの本は

すごく面白くてハマりますね。

knkさんのnoteはこちら。

1937年、スペイン内戦の際に、

ナチスによるゲルニカ空爆に

怒りを爆発させたピカソが、(中略)

大作<ゲルニカ>を一気に描き上げた

以下抜粋は全て同様。

反戦の思いをカンヴァスに

未だかつてない表現力で

描きあげた画家。

パリにもナチス・ドイツの毒牙が迫る中、

<ゲルニカ>はついにアメリカ合衆国へと

「亡命」することになった。

溢れ出る反戦への気迫を守るために

<ゲルニカ>を亡命させようと

奮闘した人。

スペインに真の民主主義が戻るまで、

<ゲルニカ>を返還しないでほしい。

画家の意志通り

<ゲルニカ>を守り、返還し、

時代が流れてもなお、

その絵の持つ平和への想いから

力を得ようとする人々。

私はピカソの絵は

あまり見たことがない

訳ではありません。

親から無料の

美術館チケットを頂けていた関係で、

ピカソに関する展覧会は

幾つか行ったことがあります。

また、

イギリスからの帰国時に

ヨーロッパ縦断旅行をしていましたが、

その際に立ち寄ったバルセロナでは

ピカソ美術館に足を運びました。

ヨーロッパでは

スペインが一番印象に残りました。

白亜のサクレ・クール寺院のあるパリも、

森のようなミラノのドゥオモも、

美しくも陰鬱な夕暮のベニスも、

開放的なカンヌも、

憧れのノイシュバンシュタイン城も、

ただひたすら遠大な山々を

眺めていたくなるルツェルンも、

どこも素晴らしく

ため息の出る連続でした。

だけど、

あの強い太陽が、光が

ギラギラと照りつける

ヨーロッパにしてヨーロッパでないような

異風独特なスペインが

私には強烈に心に刺さって、

ただ町を歩くだけで

何もかもがまるで違う

印象を受けました。

ヨーロッパの文化が

ムスリムの文化と

上手く融合して、

どこの国とも似つかない

唯一無二のものを作り上げている。

あの独特な文化だから、気候だから、

ミロが、ダリが、ガウディが、

そしてピカソが、

生まれたんだと思う。

バルセロナのピカソ美術館では

キュビズムとして絵を描く前の

ピカソの作品を見ました。

私はそのとき

正直に言って

「この方が(キュビズムになる前の方が)

いいのに」

と思いました。

キュビズムは私にとって

難し過ぎてよく分からないから。

だけど、

ゲルニカをあまり

意識したことはありませんでしたが、

ピカソのキュビズムでなければ

あの混沌をあれほどの衝撃をもって

描き表すことは出来なかったのかも

しれません。

いつの時代も、誰でも、

平和を望む心は

同じであって欲しい。

忘れそうならゲルニカのような芸術から

思い起こさせることは

実はすごい力があるのかもしれない。

ありがとうございます!頂いたサポートは美しい日本語啓蒙活動の原動力(くまか薔薇か落雁)に使うかも?しれません。