小学生が程よい自由研究テーマを選べる、シンプルなフレームワーク

※2023.5 2022年当時小2の上の子の記録を入れて更新

こんにちは。

本業上、小中学生の思考・教育にちょいと知見があります、若橋未央です(略歴コチラ)。私生活では小2と保育園児の2児がおります。

保護者には気が重ーい、小学生の夏休みが始まりました。

その中でも、「自由研究のサポート」はとくに困る。

「テーマはなんでもかまいません」ってのが、逆にやっかいなんですよね。

本音…、正論ではなく本音を申しますと、

壮大すぎず、ショボすぎず

保護者のサポートは少なめでよくて

子が興味関心を持ち、自主的に取り組めて

成功に終わり、子ども達成感が得られる

程よいテーマを、選んでほしい…

はい、難易度高すぎる!

ですが、この理想に近づく、自由研究テーマ選択のフレームワークを作りましたので、ご紹介します。

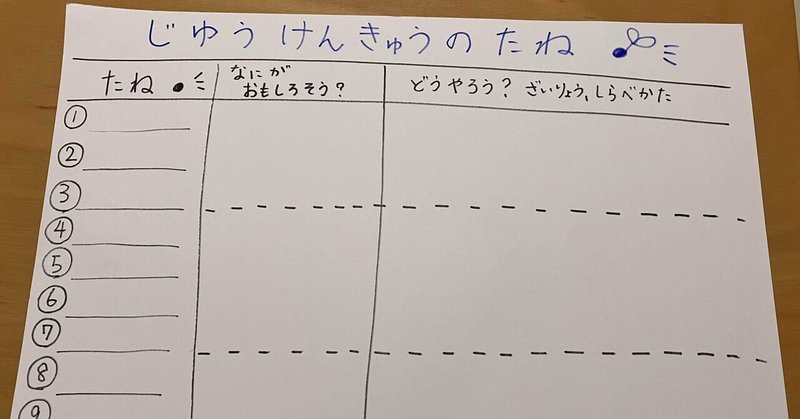

我が家のフレームワーク「自由研究のたね」

こちらがそのフレームワーク。我が家では「自由研究のたね」と呼んでいます。ポイントは、「即決せずに仮テーマをたくさん挙げておき、あとから、興味が強くかつ現実的なテーマを親子で選ぶ」ことです。

では使い方をご説明します。シンプルです。

①仮テーマを10個書き出す

自由研究テーマを子どもが思いつくたびに書かせて、1週間~で10個書きためます。この時点では何も否定しません。

たとえば「世界平和」…

たとえば「食べたあとのスイカの種を育てる」…

壮大すぎるー! 夏休み中に結果出ないわー! 的なもの。保護者的に却下なテーマを子どもって気軽に口にしますよね。

それらを逐一却下すると、「えー『自由』研究じゃないじゃん!!」と子どものモチベーションが下がってしまいます。

10個研究テーマの種を出して、どれを研究するか決めよう!と促すことで、何でも否定せず「いいじゃん、いいじゃん!それ、自由研究のたねに書いて書いて!」とモチベーションをUPしてやります。

なお、ショボすぎない?と思われるテーマも、この時点では否定せずに何でも書かせます。

子どもの目に入る広告やCM、テレビ番組、イベントチラシなんかで「自由研究にピッタリ!」とアピールするものがあると、反射的に「これにするー!」と言うことがありますよね。

保護者的には、「えーそんな30分で終わりそうなショボいやつ…」とか、「そのイベント抽選だし、そもそも連れて行く都合つけられないから無理…」とか言いたくなりますが、この段階では否定する必要なし。それらも混ぜて書かせます。

②ー1 2~3個にしぼり、選んだ理由を書く

仮テーマが10個たまり、自由研究に取り組めそうな時期が来た段階で始めます。

10の仮テーマから、子どもに「この10個から、2つ(3つ)、とくにおもしろそうなものを選んでみよう」と促します。そして、「どうしておもしろそうだと思ったの?」とインタビュー。

このインタビューで、子ども自身が「興味関心が強い」というソートがかかります。

また、「えー、なんとなく」のように、反応が浅すぎる場合、「じゃあ、面白そうな理由がおかあさんに紹介できる、別のものを選んでくれる?」と促します。これで、「流されてなんとなーく挙げた仮テーマ」をサラっと回避できます。

ここまでで、しぼった2〜3テーマに「おもしろそうな理由」が書けました。本人が書くのが難しければ、聞き取ったことを保護者が書いてもOK。ちなみに、この理由メモは、自由研究のまとめで「なぜこのテーマに興味をもったか」の記述にそのまま使えます。

②ー2 続けて、軽く計画を書く

しぼった2~3テーマについて、「じゃあ、どうやろうか。(調べものなら)何をどこで調べたらよさそう?(工作なら)材料は何がいる?」的な計画をかるーく話し合います。

ここでも、否定はなるべく堪えます。「どうやろう」の枠がそこそこ埋まるまで書いてみるか、「やり方が思いつかないねぇ」と、実現性が薄いことを一緒に確認します。

③【重要】②をもとに、実現性がありそうなモノ1つに決める!

フレームに、研究テーマ2~3個について、興味関心、どう研究するかのメモがそろいました。

ここで、子どもといっしょに、どれが研究できそうか、現実性でジャッジします。この時点で、保護者目線の誘導、大解禁です。

「もう8月後半だね。この計画だと1か月はかかるから、このテーマは今年は難しそうだね」「年齢的に危ないから、その方法の研究は許可できないよ」など、サポート者として言うべきことはここで言います。

もしも、2・3テーマどれも却下になってしまったら、仮10テーマから選びなおす敗者復活戦をすればOK、ゼロから考え直すゲンナリ感はかなり減らせます。ここで、「ショボいと思っていた、かんたんテーマ」が救いになることもありますよ…!

以上で、自由研究のテーマ選定完了です!

どうでしょう、わりと「程よい」テーマになりそうな気がしませんか?

参考1・2021年(小1)の実績

このフレームワーク、我が家の去年(小1)の実績をご紹介します。

仮の10テーマ出したところで1か月ストップしw、夏休みラスト1週間の時点で「ながしそうめん」に決めました(写真の4つめ)。

牛乳パックで高さを変えて、とりやすさの変化を観察するという1日完結モノになり、親子ともけっこう満足して終えることができました。

参考2・2022年(小2)の実績

(2023.5更新)

2022年、小2でもこのフレームワーク、やってみました。

「たね」が10個集まり、やっとこさ採用会議をしたのは8月16日。

住んでいた借家にネズミが出て大騒ぎしたので、それを新聞にしようということになりました(夫と私がノリノリで推した感)。

サポートしながら書き始めたものの…本人のやる気が続かず…断念(おい)

もうこれは、敗者復活戦で、簡単そうな①の「きのこの山」工作かなーと思ったのですが、それすら乗り気にならない始末 笑

旅先の催しで作っていた「ペットボトルの空気砲」が繰り上げ登板となって提出されました。ちーん。

ま、2年目はゴールまで行きませんでしたが、研究テーマを決める過程でモヤモヤやバトルが少なかったという点では、このフレームワーク、よかったかなと。

今年(2023)も、同じフレームワークで自由研究決めようと思っています。

よろしければ、さあ、ごいっしょに。

(経過・結果は、以下Twitterでご報告するかも!?しれません、よかったらのぞきにきてください)

おやこde小学生自由研究決め方tips

— 若橋未央(家づくり中の編集者) (@mio_wkhs) July 20, 2022

①即決しない!思いつくたび書き足し、1週間くらいで10個書かせる

②①から2〜3つ選んで、おもしろそうな理由、どうやるのか軽く書く

③【重要】②をもとに、実現性がありそうなモノ1つに決める!

子も自分で決めた感があり、親子とも挫折しにくいテーマが選べます pic.twitter.com/XmOZ4gYgD4

自由研究のテーマをどう決めたものか…お悩みのご家庭の参考になれば嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?