個別最適なスクールタクトの使い方

教育界では「個別最適な学び」というキーワードが広く聞かれるようになりました。

中には懸念する声も聞かれますが、個人的にはAIと同じく「扱う側=人間」がしっかりと認識していればいいと思います。

1つは、最適化されるべきは個々人のWellBeingだということ。

そしてもう1つは、最適解はアウトプットを通してのみ可視化されるということ。

この2つについて、もう少し詳しく述べていきます。

最適化されるべきは個々人のWellBeing

「個別最適な学び」への批判の1つに、お国のため、偏差値のためにベルトコンベアに乗せられるのではないかという不安があるようです。

これは戦前にもあったように、ICTの問題ではなく理念の問題。

教育は、すべての人が健やかに生きられるためにあるべきだと思うのです。

WellBeingという概念は、幸福とはちょっと意味が違っていて。

「たくさんもっていること」とか「一番高い位置にいること」ではなく、「足るを知」りながら生きたいように生きられることです。

わがままや損得競争では、そこから争いが生まれ、結局生きたいように生きられる世界は実現しません。

誰しも機会が確保され、お互いを思いやれる優しい世界。

その担い手としてのWellBeingの育成こそ、教育の目的だと思うのです。

最適解はアウトプットを通してのみ可視化される

「コンピュータに最適化されたら、自己調整する力が育たない」という懸念の声もあります。

これに関しては私も同意見です。

しかし、結論から言うと「コンピュータによる最適化は不可能」というのが私の考えです。

偏差値や暗記の最適化はできるかもしれません。

しかし、上でも述べたように、その学びがWellBeingにとって最適かということは一人ひとりの趣味嗜好興味関心によって変わってきます。

覚えておいた方がよいこと、獲得しておいた方がよい技術、つけておきたい力、取得しておきたい資格。

最終的には「どう生きたいか」によって変わってくるものです。

人は、学び成長する中で、どうありたいかが絶えず変化していく存在です。

アウトプットをしながら、人と出会い、伴走する中で最適解を考えていく。

それが「学ぶ」ということなのだと思います。

三間を拡張する

人が学ぶときに必要な環境として、昔から「三間」が重要だと言われています。

三つの「間」、すなわち「時間・空間・仲間」です。

私はかねてから、スクールタクトは三間を拡張するツールだと主張してきました。

時間を広げるー。課題と向き合う時間量を調整可能にし、途中で一時停止もできて、いつでも取り組める。

空間を広げるー。机の上である必要も、限られたノートの中である必要も、教室や学校である必要もありません。そして、教室や学校、国の壁を越えてつながれます。

仲間を広げるー。教室内に気の合う仲間がいなくても、世界にはきっと趣味の合う仲間がいます。異年齢、異文化、異国間。多様性が生まれ、仲間ができる。それこそがWellBeingにつながっていきます。

ここにさらに、「インプットとアウトプットの多様性」が加わります。

インプットとアウトプットの多様性

私たちはこれまで、教師から発せられた音声と、黒板や教科書にある文字からほとんどのインプットを行ってきました。

当然、音声を拾うのが苦手だったり、文字を読むのが困難な子にとっては圧倒的に不利な環境と言えます。

スクールタクトを活用すれば、教師以外の音声を何度も聞けたり、文字と合わせて取得することもできます。絵や写真、動画などでインプットすることもできますよね。

アウトプットでいうと、これまでは文字に書いて先生のみに提出するか、手を挙げて全体の前で発表するという方法がほとんどでした。

先生と気が合わなかったり、手を挙げる非凡な勇気がなければアウトプットは大幅に制限される環境です。

スクールタクトを活用すれば、自分で書いたものを多くの友達にも見てもらえます。文字だけでなく、音声や絵、動画での表現も可能です。

人には生まれつき、得意なインプットやアウトプットがあります。

偏りなく、どんな特性の人でも学べる環境を作りたいものです。

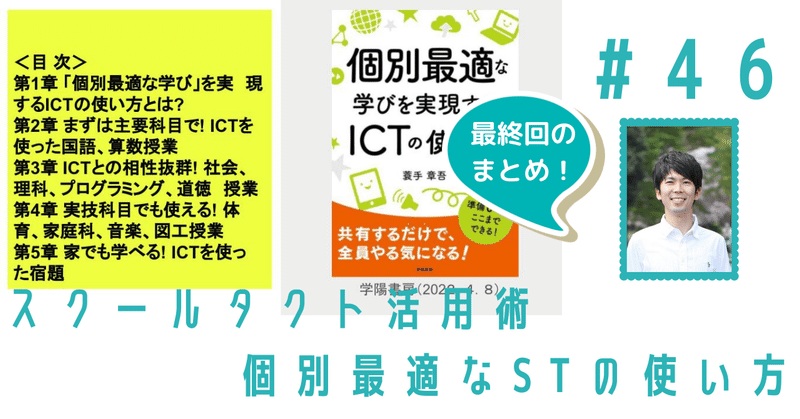

『個別最適な学びを実現するICTの使い方』

最後に、拙著の宣伝です。笑。

4月8日に、学陽書房さんより『個別最適な学びを実現するICTの使い方』が発売されます!

スクールタクト歴4年、すべての教科で毎日活用し、試行錯誤を重ねながら気付いたこと、より効果のあった方法だけをまとめました。

私の実践の8割はスクールタクトです。

個別最適な学びを実現するスクールタクトの使い方、これからも皆さんとともに追究していきたいです!

1つのシェアが、学校作りには大きな力となります。少しでも共感していただけるようでしたら、お力お貸しください!