ミノテショーゴ(ヒロック校長)

記事一覧

はじめまして。HILLOCK初等部校長のミノテです。

1984年5月31日生まれ。

父は自由な高校化学教師、母は雑学女王。5人兄弟、全員男子の2番目として生を受けました。

鎌倉育ちなので、自然に囲まれながら、異年齢でのびのび育ちました。学校は窮屈で、友達や兄弟相手に毎日遊びをあみ出しながら日々過ごしてきたことが、今の力に繋がっていると実感しています。

中高時代は、ゲームばかりしていました。私にとっての先生は漫画の主人公であり、ロックスターでした。

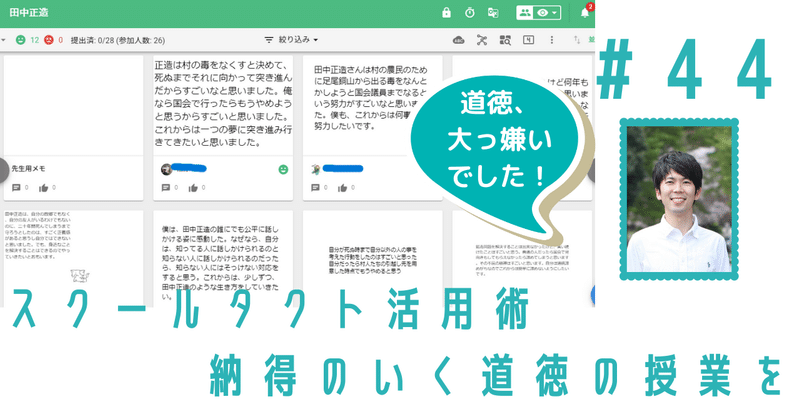

schoolTakt活用術㊹納得のいく道徳の授業を

皆さんは、道徳の授業をどのように進めていますか?

私は、子どもの頃から道徳の授業が「大っ嫌い!」でした。

大人が望んでいる「キレイゴト」を言えば正解。

一方で、それ以上の突っ込みはご法度。

「友情って大切だよね」と言いながら損得で裏切られるし、「すべての命は等しく尊重されるべきだよね」と言いながら、お肉は取り合い、野菜が大量に残る給食…。

世界は矛盾だらけ、大人は嘘だらけ、学問なんんて役に立たない

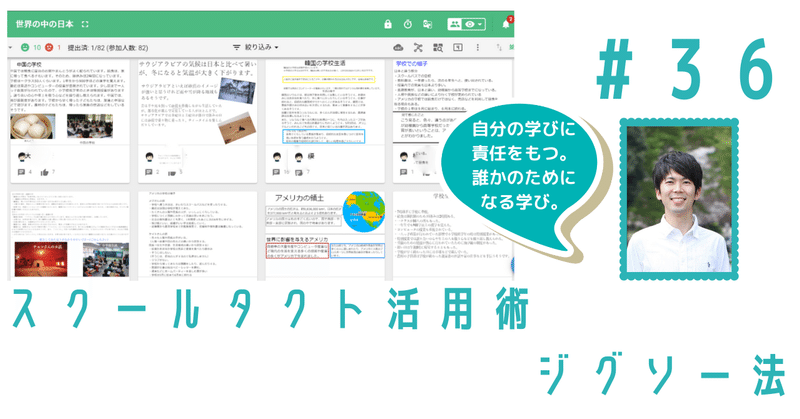

schoolTakt活用術㊱ジグソー法

「ジグソー法」という手法をご存知ですか?

熊本大学さんの解説を引用します。

元々はアナログで用いられることの多いこの手法を、ICTを使って実践したのでご紹介します。

第6学年社会科「世界の中の日本」。

日本と馴染みの深いUSA、韓国、中国、サウジアラビアの4ヵ国について、日本との違いやかかわりについて学んでいく単元です。(東京書籍の教科書では、同じ方法で紹介されています。)

①調べたい国を1か国

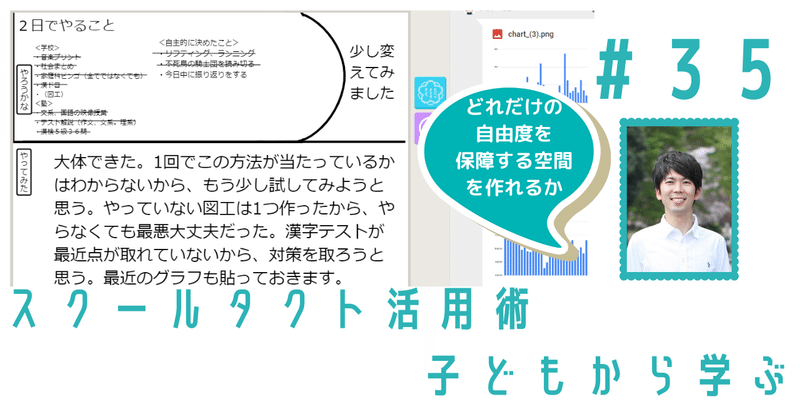

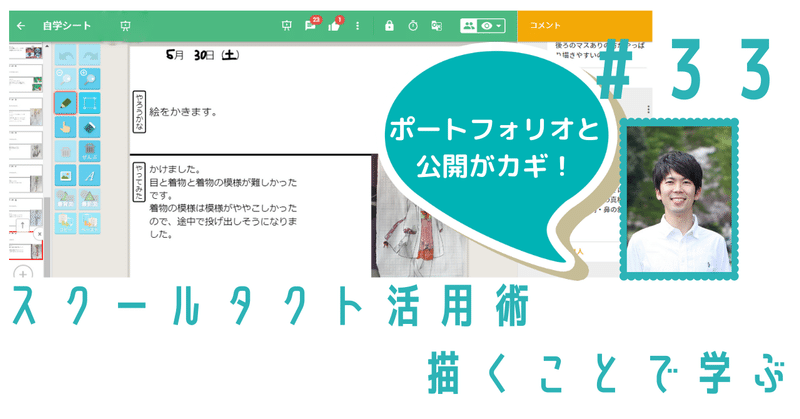

schoolTakt活用術㉟子どもから学ぶ!

新年一発目は、ICT活用において私が最も大切にしているマインドを、具体例を示しながらご紹介します。

それはずばり「子どもから学ぶ」!

所詮教師が考えることなんて、一人の人間のアイデアなんですよね。

「でも、大人は子どもよりも長く生きて、経験してきたわけだから…」

確かにそうですよね。

しかし、ことICTにおいてはそうとも言い切れません。

というのも、デジタルが生み出されてからの経験年数って、実は子

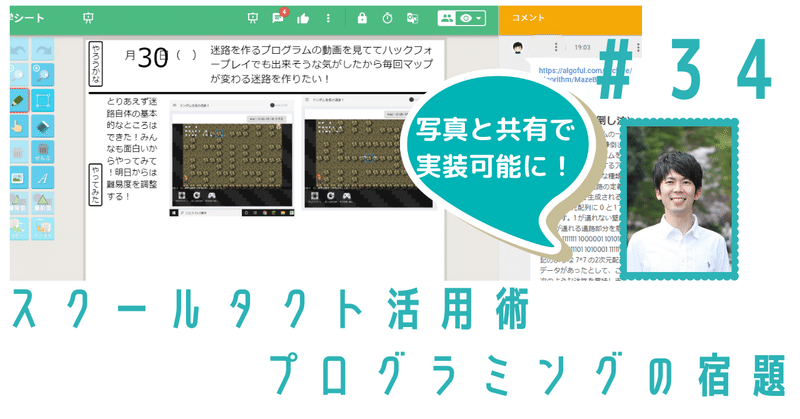

schoolTakt活用術㉞プログラミングの宿題

プログラミング必修化2020年から、学校でプログラミングが必修化されました。

皆さんの学校でも、プログラミング授業は行われていますか?

かなりセンセーショナルになるはずでしたが…新型コロナによる未曽有の事態であやふやになってしまっているのが現状です。

とはいえ、プログラミングを義務教育で行うことには大きな意義と可能性が秘められています。

このことを語り始めると2万文字くらいになってしまいますので、

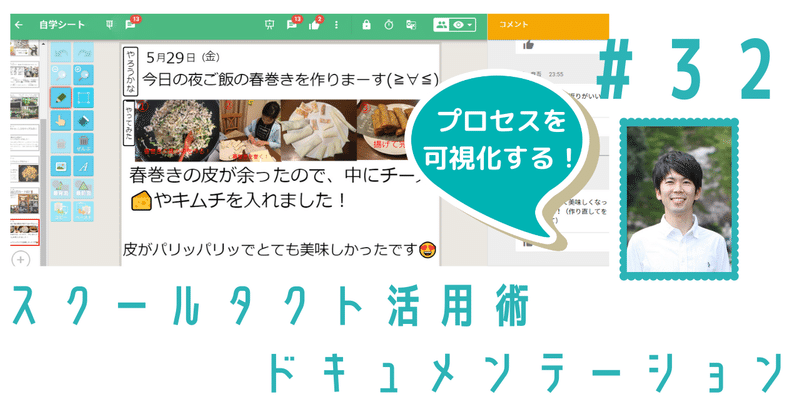

schoolTakt活用術㉜ドキュメンテーション

ドキュメンテーションをご存知ですか?

活動を写真や動画などで記録し、振り返りに活用する手法です。

日本では保育現場や図工・美術で取り入れられることが多いですが、もともとはレッジョエミリアから来ているそうです(諸説あり)

スクールタクトに記録を残すよう言うと、子どもたちは完成品だけしか載せちゃいけないと思うようですね。

レポートやプレゼント同じ感覚なのでしょう。

しかし、教育において大切なのはプロセ