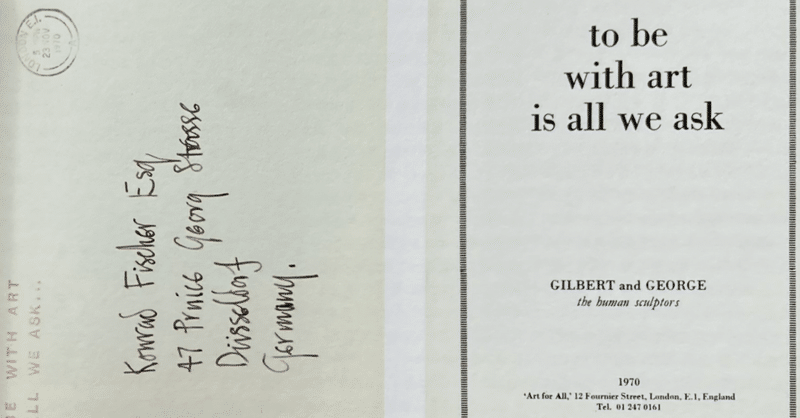

ギルバート&ジョージ/Gilbert & George『To be with Art is all we Ask 』の翻訳から(覚書)

書き始めから弁明しておきます。これから書こうと思っているギルバート&ジョージについてご紹介できるほど詳しいわけではありません。『To be with Art is all we Ask 』*1)の翻訳という仕事をいただくまでは、80年代から時折みてきた作品として、あの印象的な二人の図像、人間彫刻という発想でギルバート&ジョージの作風を理解していました。ですので、この文章は展覧会図録『ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70 年代美術』のギルバート&ジョージの章を読まれる方々、あるいはこれからどこかでギルバート&ジョージの作品を見かけることがある方々へ向けて、鑑賞のちょっとした薬味程度になればと思い記述いたします。

ご存知の方には当たり前のことですが、ギルバートはイタリア人でジョージは英国人です。わたしはてっきり英国紳士の二人だと思っていました。二人が「Living Sculpture/生きる彫刻」として初めて世間に出たのが1969年です。長引くベトナム戦争の翳りが出てきて第二次世界大戦以降のアメリカの勢いが失速し始めた時期でもあります*2)。とはいえミニマルやコンセプチャルといった芸術の深い洞察の流れ、既存の価値観を反省するような動向はまだまだ健在でした。それは『ミニマル/コンセプチュアル 』の展覧会に足を運んいただくとか、図録をご覧になっていただければ明らかなことでしょう。いずれにしても1969年というのはイギリスという場所がギルバート&ジョージが登場するための土壌として自然なところであったように感じられます。

「Living Sculpture」は生身の二人が彫刻としてそこにあるという作品です。はじめの頃の「Living Sculpture」や「Singing Sculpture/歌う彫刻」はポージングをすることで見る人に彫刻というイメージを理解しやすいものにしていたと思います*3)。つまり自身が彫刻のように見えるポーズをとることで、彼ら自身がそのまま彫刻作品であるという理解を見る側に促がしていたのでしょう。彼らはその直後から普段の彼らの生活そのものを写真に収めテクストと共に彫刻作品として発表していきます。そこでは最早理解を促すための方法というよりも、彼ら自身の態度つまり在り様が彫刻なのだ、日常の行為そのものが彫刻であるという表明になったものとして見做せるでしょう。日常的な一コマの写真やドローイング作品のみならず、その後も制作されたポージングを意識した作品も同様に彫刻という名目での日常的態度の一環なわけです。とは言えポージングをした作品行為には観客から少し笑みがこぼれるような滑稽さもあります。そのような諧謔を纏うことで、ある意味で演劇やパントマイムの要素を遠さげるのに一役買ってる気がします。ポージングをしながらインタビューを受けている記録を見たことがありますが、非常に人間的なジョークをギルバートとジョージの間で交わしていたりする様子には、ポージングという型にはまった行為には異質な日常の一旦という姿を垣間見せていました。

そのような中で1970年に発表された作品の一つ、1枚の写真と数ページのテクストによる作品が『To be with Art is all we Ask/芸術と共にあることが私たちの求めるすべて』です。このテクストを訳していて気づいたことがあります。今回はその気づいた点について触れたいと思います。

『To be with Art is all we Ask 』を読むと、彼らが制作する彫刻や文章といった作品がアートである、とは一度も言っていないことに気づきます。というよりも寧ろそのように言及することを避けているとさえ思えるのです。作品はどうもアートに近づくための或いはアートを理解しようとアートを探すために産み出されたものであり、アーティストはアートを探すことを生業とする者である、と言っているようなのです。表現物である作品の集合体を指してアートと呼んできたそれまでのアート界の立ち位置とはわずかに異なる立ち位置を示しています。それは60年代半ばから活発になったアートの概念的な探究の流れの中でギルバートとジョージが見出した立ち位置と言えるのではないかと思います。参考も示さずいきなりこのような指摘を書いてしまうのはあまり良いことだと言えませんが、とりあえずこれが翻訳した時にわたしが感じたことの一つなのです。

では、なぜそのように感じたのかというところがもう一つの、そしてここでわたしが記述したいと思った点です。『To be with Art is all we Ask 』の書き出しが「OH ART, what are you?」で始まります。つまり「芸術よ、お前は一体何者なんだ?」です。YOUという人称代名詞を与えられています。さらにアートという単語が出てくるときは必ず大文字のAから始まります。つまり人格を持つ固有名詞といっても差し支えありません。実際の翻訳では大文字からはじまるアートを芸術と訳し、代名詞として表されたYOUはお前とは訳さず貴方としていますが、明らかに何らかの人物を指していました。例えば

Oh Art where did you come from, who mothered such a strange being.

芸術よ、貴方はどこからやって来た。こんな奇妙な存在を誰が産んだのだ。

また別の箇所では、

It brings the art-ability to do this funny thing and shows you new possibilities for feeling and scratching at oneself and surroundings, setting standards, making you go into every scene and every contact, every touching nerve and all your senses.

こんなおかしなことをやってしまう芸術の能力がもたらされる。自分自身や周りのものを触ったり引っ掻いたり、基準を作ったり、あらゆる場面、あらゆる接触、あらゆる感触とすべての感覚に貴方を招き入れようとして、新しい可能性を貴方に示そうとする。

ここでは二人称のYOUを用いてアートを指しています。この様に見ていくとアートはまるで神のような信仰の対象のような人格を持つもののように映りますが、続くテクストではもっと人間味があり尊敬や恋愛の対象のように描かれます。具体的には以下の様な記述がなされます(英文省略)。

私たちはいつも貴方について考え、とても感傷的になる。本当に切望するものが貴方であることをまさに悟って、夢の中で何度も出会うのだ。抽象世界を通して貴方を垣間見て、貴方の実在を確かめてきた。ある日、人混みの中で貴方を見た気がした。ライトブラウンのスーツにホワイトシャツ、変わった水色のタイを締めていた。とてもきちんとした身なりのように見えたけれど、服には不思議な着古し感と乾いた感じがあった。一人で歩いていて、軽い足取りでとても落ち着いた感じがした。貴方の顔の明るさ、ほとんど無色の目、それにくすんだブロンドの髪に私たちは魅了されたのだ。緊張しながら間近までいったが、近づいたその瞬間視界から消えてしまって、その後は再び見つけることが出来なかった。悲しくて不運だと思うと同時に貴方の実在を見れたことが幸せだと希望も感じた。

比喩というよりは人格を持った特定の人物として描こうとしていることがはっきりします。そして他の箇所を読んでもアートを示すための三人称の代名詞であるHeやShe或いはItなどと関連づく表現を避けているのがわかります。つまり性別に結びつきそうな言及は「ライトブラウンのスーツにホワイトシャツ、変わった水色のタイ」で仄めかされる以外はおそらく意識的に省かれているようです。このように見ていくとギルバート&ジョージにとってのアートという人格像を持つ何かは近寄り難い畏敬の念を抱くものというよりは、より身近で自然(或いは自然体の人格)に実在するような何か、しかしそれは非常に大いなる人格を持つ何者かを指しています。

また初出がいつなのかはっきりしませんが『What Our Art Means』というテクストもあるようです。ここでも大文字のAで綴られています。

We want Our Art to speak across the barriers of knowledge directly to People about their Life and not about their knowledge of art.

人々のアートの知識ではなく人生について、知識の壁を乗り越えてわたしたちの芸術が直接人々に語りかけることを望んでいます。

と書き出しにあり、やはり芸術(大文字のA)に人格化されたものを感じます。ちなみに their knowledge of artのようにアートマーケットに出てくるようなアートとは区別しているのが分かります。また同じテクストに

Our Art is the friendship between the viewer and our pictures.

わたしたちの芸術は観客と私たちの図像との友情なのです。

や

True Art comes from three main life-forces.

They are:–

THE HEAD

THE SOUL

and THE SEX

真の芸術は3つの主要な生命力から出ずるものである。

それは

頭脳

魂

そしてセックスである

という象徴的な書き方もテクストの中に見られます。

ここからはギルバート&ジョージに詳しくないわたしの勝手な推察になってしまいます。ここまでの説明のように彼らの大文字Aからはじまるアートとは何やら人格的な要素を持っていることが分かってきました。そして、彼らが作品として示すものはその何者かに近づき触れるための日々の試みといったところのようにわたしの目には映るのです。例えば『To be with Art is all we Ask 』の文中には以下のように記述しているところがあります。

Art, we continue to dedicate our artists-art to you alone, for you and your pleasure, for Art's-sake. We would honestly like to say to you, Art, how happy we are to be your sculptors.

芸術、貴方のためだけに、貴方と貴方の喜びのために、芸術の目的のために、私たちアーティストの芸術を捧げ続けるのだ。正直に言おう、芸術よ、貴方の彫刻家になることが私たちにとってどれほど幸せなのかを。

アーティストの手による小文字で始まるアートを大文字のアートに捧げると言ってるわけです。この一文に導かれて彼らの作品を改めて鑑賞してみると、70年代に多く制作された自分達の日常を写した写真や絵画とそこから分析して得られた自分達の態度や背景を叙述するテクストという構成の一連の作品群は、まさに身近で人格を持つ大いなる何者かを見つけ出そうとする行為だと思えてきます。自分自身を彫刻とするポージングの行為も銅像に成り切りたいのではなく、少々の諧謔さと日常を纏った実演によって、身近で親しみやすいアートの気を引こうとする試みだったと言えるかもしれません*4)。

さらにこの視点を延長して70年代後半以降の彼らの作品を見ていくと、その特徴として見出せる原色を多用したカラフルでポップなイメージ、自分達の図像のイコン化、そして挑発するような或いは卑猥な言葉や図像の導入といった要素も、大文字のAから始まる人格を想定してそれに近づき触れるための試みという一貫した立ち位置であるような気がします。またその頃からポップカルチャー、とくにアンダーラウンドな音楽カルチャーとの親和性も高くなっていき、それらのシーンに図像作品や音声を提供していたりしました*5)。

アンダーラウンドな音楽カルチャーとの関係で彼らの作品に親しみを覚える一方で、自身の図像のイコン的挿入や原色を多用し視線を捉えるようないかがわしさには、どことなく不可解なものをわたしは感じていました。でも、今回初期の作品の翻訳を経て、イニシャルAからはじまるアートと呼ばれる何者かの気をひいて振り向いてもらうための彼らの地道なアピールだと思えた時点で、何か腑に落ちるものを感じた次第です。

追記

そのようなことを考えていたところ展覧会図録『ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70 年代美術』にも掲載されている作品『THE WORDS OF THE SCULPTORS/彫刻家の言葉』の印刷物4枚の最後のカードに記述されている

With the tears streaming down our faces we appeal to you to rejoice in the life of the world of art.

のappeal to youは鑑賞者に訴えているものだと考えていましたが、もしかしたら貴方とは芸術を指しているのかも知れない、と今頃になって考え始めてしまいました。この作品では大文字のAから始まるアートは出てこないので4枚のカードを正確に訳すとyouは鑑賞者以外考えられません。ただ単に先のように見てきたわたしの目には突然そう読めてきたということです。そんなことを配慮すると、鑑賞者と芸術の両方の意味を持っていると想定した何者かわからない貴方に向けてやや献上するかのように言っているのではないかと思えてきたわけです。とは言え彼らの他のテクストにおけるアートの記述やyouの扱いが必ずしも上記の法則に則しているとは限りませんので、単なるわたしの気の迷いかも知れません。気の迷いのもとで上の一文を訳してみます。

顔につたう涙をしたためながらわたしたちは芸術の世界で生きることの喜びを貴方に訴えているのです。

*1)このテクストの全翻訳は展覧会図録『ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70年代美術』(共同通信社+開催美術館, 2021年10月, ISBN 978-4-7641-0730-4)のP219-220を参照ください。またオリジナルのテクスト全体は著作権を考慮して掲載を控えます。展覧会図録『ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70 年代美術』は一般図書としてご購入いただけます。

*2)想像するに1960年代後半はアメリカ発の美術の市場、つまりマーシャル計画以降の国策的な文化を商売として成長してきたアートマーケットにもブレーキがかかり始めた時期なのではないか、という推察ができそうです。美術品の世界市場に関係するグラフを見るとその前後の年代の価格の右肩上がりの勾配に対して、その時期は平坦な印象を受けます。また同時に世界的にもカウンターカルチャーが伸びた時代でもあります。

*3)ネット上には写真や動画による記録が多くあがっています。例えばSinging Sculptureではhttps://youtu.be/CsuHpi2gcGYなど。検索して参照してみてください。

*4)Living SculptureやSinging Sculptureのような実演は80年代以降ほとんどやらなくなったとの文献を読んだことがあります。

*5)80年代のノイズ・実験音楽シーンにあったaudio visual magazine TOUCHのRitual号(第5号,1985年発行)にはギルバート&ジョージの音声作品や数ページに渡るビジュアル作品が寄稿されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?