今どきの人はテレビを見る必要が無い

新型コロナウイルスの影響から家にいる時間が長くなり、テレビをみる時間が増えている人は多いと思います。

しかしながら「テレビを見ても得るものが無い」「不安を煽られるだけだ」と薄々感じてきている人は最近増えています。

ネットではブログやYouTubeでも「なぜ成功者はテレビを見ないのか」「テレビは無駄」と言った記事を最近よく見かけるようになりました。

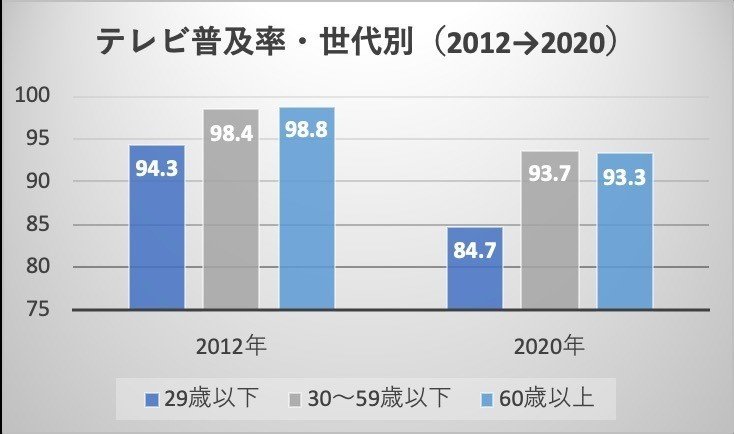

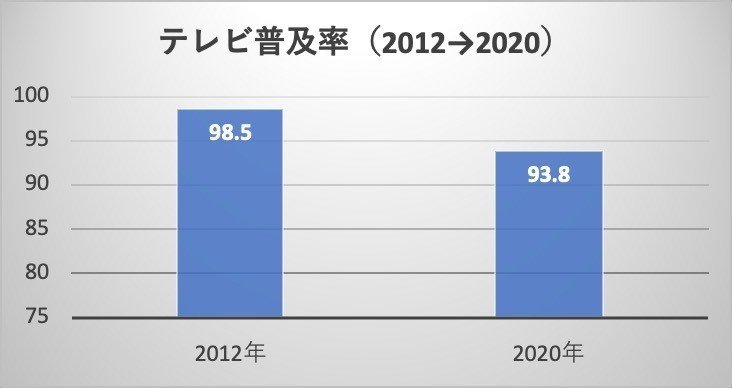

近年、世帯のテレビの普及率は下がり、内閣府の消費者動向調査によると、地デジ完全移行直後の2012年3月のテレビ普及率は98.5%あったのに対し、2020年3月では93.8%と、8年間で4.7ポイント下がっています。さらに、20代以下に限定すれば2012年の94.3%から2020年の84.7%と推移しています。

※2010〜2012年頃の地デジ移行のタイミングで普及率の減少が見られるため、地デジの影響が終わった2012年を比較対象としています。

20代の普及率「84.7%」が意味するもの

内閣府の消費者動向調査の普及率は世帯ベースで調査されています。

「普及率84.7%」は裏を返すと「テレビを持っていない率15.3%」です。2012年は20代の「テレビを持っていない率」が5.7%でしたので、

20代の「テレビを持っていない率」は8年間で約3倍に増えています。

また、15.3%を言い換えると「7世帯に1世帯は持っていない」ということになります。

「テレビを持っていない」というのは、自分が世帯主になるタイミングでテレビを置かないことに決めた人か、元々テレビを持っていたにもかかわらず何かのタイミングでテレビを捨てた人がいます。20代の場合は「一人暮らしを始めるタイミング」が多いと考えられます。

ざっくり言うと、2012年は一人暮らしを始める時に「テレビ必要ないかな」と考える人が20人に1人しかいなかったのが、2020年には7人に1人に増えていると言うことです。

なぜ20代はテレビを見ないのか

では、なぜ8年前に比べて3倍の人(20代)がテレビを持たなくなったのでしょうか。

・テレビを見る代わりにスマホを見ている

・価値観が所有志向から節約志向へ変化

・自分の生き方をしている人はテレビを見ない

この辺が考えられます。一つひとつ見ていきましょう。

テレビを見る代わりにスマホを見ている

そもそも、テレビはどう言う時に見るものでしょうか。

ほとんどの人は、特に何も考えず、「とりあえず」テレビを見ていると思います。

この「とりあえず」がポイントで、とりあえず時間を潰せるものであれば、テレビである必要が無くなってきているのです。

時間があればSNSのタイムラインを見る、YouTubeを見る、ゲームをする。しかもこれらは家にいる時だけでなく、通学や通勤中、職場のトイレ、レストラン、勉強部屋、どこでも見れるのです。

そうしているうちに、テレビで楽しみにしていた番組よりも、「インスタに反応きてないかな?」「良いこと思いついたからツイートしなきゃ」「YouTube誰か更新してないかな?」・・・そっちの方が気になってしまうのです。

つまり、テレビよりもスマホが気になる。

スマホが急激に普及したのは2011年から2012年頃です。今の20代の人は、この頃、中高生。早ければ中高生から、遅くとも大学生や新入社員の頃にはスマホを所有している人がほとんどです。中高生〜新入社員の時期はその人の生活スタイルが形成されていく時期です。この時期にスマホ中心の生活をしていた人は、生活の中でテレビが占める割合、テレビの重要性が、それよりも上の世代と比べて明らかに低くなっています。

つまり、今の20代の人はテレビが無くても困らないと思っている人が多いのです。

価値観が所有志向からミニマリスト志向へ変化

「どんな生活をしたいか」は世代によって異なります。

日本の経済をざっくりまとめると、戦後から1990年頃までは急成長し、1991年〜1993年頃にバブルが崩壊し、それ以降は不景気が続いているという状況です。

不景気と言うと悪いイメージがありますが、日本の一般家庭に必要なモノがだいたい出揃ってしまい、それまでのように大量に作っても物が売れなくなってしまったことが一因にあります。

これを世代で当てはめると、生まれた頃に既に景気が悪かったのが今の30歳未満=20代以下となります。今の20代以下は、その親も不景気に順応しています。車、家電、ピアノなど、「高価な物を持つ」ことがステータスという時代は終わり、親の世代も「安くて良い物」を選ぶ時代を生きています。

さらに2000年代になると、ミニマリスト、断捨離と言った、物を持たないことを是とするキーワードが流行り始めました。

「安くて良いもの」どころかそもそも「物を持たない」世代に移り変わっていったのです。「生活感の無いスッキリした部屋がかっこいい」「物を捨てたら人生が変わった」「ときめくものだけに囲まれて生活したい」という価値観が広がっていきました。

時代は「高価な物を持つ」→「安くて良い物」→「そもそも物を持たない」と変化してきました。

これを「テレビ」に関して考えると、昔はテレビを持つこと自体が憧れだった時代があり、それがだんだんテレビの値段が下がってくると安いテレビを求めるようになる。そして今度はテレビを持つことが当たり前になると、「テレビって必要?」「テレビが無くても困らないよね」と思う人が徐々に現れてきているのが今の状態です。

おそらく、これから先10年、20年とテレビの普及率は下がり続け、テレビを持たないことが少数派とは言え珍しくはない状態になると考えられます。

「自分の生き方」をしている人は年齢に関係なくテレビを見ない

ミニマリストが増えるトレンドにあるのは上記の通りですが、

「合理主義者」もテレビを見ません。

例を挙げると、堀江貴文さんや勝間和代さんが典型的だと思います。

堀江さんはその著書を見ると、とにかく「時間」を大事にする人であり、無駄なことは一切しません。ただし「無駄なことをしない」と言っても、自分の好きなことはいくらでもするし、SNSで情報収集もします。つまり、堀江さんは「Twitterは無駄じゃないけどテレビは無駄」と判定しているということです。

勝間和代さんは仕事術やお金の話や自己啓発に関する著書をたくさん出されていて、最近ではYouTubeチャンネルも人気です。勝間さんはテレビの画面自体は所有していますが、テレビの放送は一切見ずにテレビ画面でネットフリックスやYouTubeを見ているそうです。テレビのニュースは恐怖心を煽られるだけだし、他のジャンルの番組も自分のタイミングで見ることには適していないから見ていない、そしてSNSで人と繋がっていれば必要なニュースは自然に入ってくると言う考えです。

必要な情報はテレビを見なくても入ってくる

勝間さんの意見には私も同感です。Twitterを使っている人はたいてい、自分の信用できる人を何人もフォローしていると思います。

例えば最近「9月入学への転換」が話題になっていて、それに対して都知事をはじめ全国の都道府県知事の間に賛成の議論が広がってきているという状況かと思います。この話はテレビのニュースでも取り上げているとは推測しますが、テレビを見ない私でも「SNSを中心に、たまにYahooニュースを見る程度」で社会の大きな動きは十分に把握できています。逆に、「石田純一が新型コロナに感染しアビガンを飲んだ」というニュースを私は知らず、職場の先輩が話しているのを聞いて初めて知りました。これは知らなくて良い情報です。話題についていけないと思われるかもしれませんが、「え、そうなんですか?」と聞けば、「お前、そんなことも知らないのかよ」「実はね、」と教えてくれるので、石田純一さんには失礼ですが、それはそれで話は盛り上がるのです。

インフルエンサーはテレビを見ない

話を戻しますと、他にテレビを見ないことを公言している人はたくさんいます。ブロガーやユーチューバー、いわゆるインフルエンサーと言われる方に多く、

マナブさん、イケハヤさん、キメラゴンさん、プログラミング教室の社長でユーチューバーのまこなり社長さんなどもテレビを見ない派です。

このような職業の人は組織に属さず、主に自分の経験や個人で稼ぐ方法などを発信することで稼いでいます。個人が情報発信で稼ぎ成功している人は合理主義者が多いように感じます。このような人たちにとって、テレビのような大多数の人が見ている情報はなんの役にも立ちません。本やネットから大量の情報をインプットして、実際にいろんな行動をして、その行動から得られた経験を発信しなくてはなりません。そのような人たちにとって芸能人の出産や政治家のスキャンダルはどうでもいいのです。

教育が目的でテレビを見ない人

また、教育の目的でテレビを持たない人もいます。うちもそれに該当します。うちの場合は子どもの中学受験の頃にテレビを手放しました。そのような家庭は昔から一定の割合で存在します。Yahoo知恵袋などの質問サイトでも「子どもにテレビを見せないことに対してどう思いますか」と言う質問に対して「私は子どもの頃にテレビを禁止されていましたが、」という回答が30代から40代くらいの人からたくさん寄せられていたりします。

子どもにテレビを見せておけばおとなしくしているので親はラクですが、教育上は悪影響です。子どもが喜びそうなバラエティ番組といえば大体、太っているお笑い芸人を馬鹿にして笑いを取ったり、特徴のある素人の人をいじったり、人を叩いたり蹴ったりと、いろいろな悪い精神を助長する演出がたくさんあります。

よく「あの番組の前回の放送は教育上、不適切だ」とか「それくらいでイジメを助長するわけがない」と言った論争がありますが、テレビも商売でやっているわけですから、仕方ない部分もあります。無難な番組ばかりやっていても面白くありません。問題になるかならないかギリギリのところを責めて「面白い」とか「もっと見たい」と思ってもらうのも製作者の挑戦ですし、そうした試行錯誤をしないとがマンネリ化してしまう部分もあるのです。また、子どもだって面白く無い番組よりも面白い番組を見たいのは当たり前ですし、勉強をするよりもテレビを見たいに決まっています。

ですから、子どものいる家庭で、もしテレビが悩みの種になってしまうのなら、最初からテレビを持たなければそう言った問題は発生しないのです。

「テレビを見ないと話題に遅れる」は昔の話

もしかしたら、「テレビを見なくなったらイジメに遭うんじゃないか」と思われるかもしれません。しかし、今の世代の子どもは、親の世代が子どもだった頃に比べて、昔ほどは友達とテレビの話をしたりしません。感覚が全く違うのです。

例えば2014年に大ヒットした妖怪ウォッチの平均視聴率は全盛期で5.4%(2014年4月)です。それに対してドラゴンボールZは全期間の平均で20.4%。幽遊白書やスラムダンク、セーラームーンなどもそこまではいきませんが平均視聴率は10%から20%の間です。Dr.スランプアラレちゃん、巨人の星など、時代をさかのぼればさかのぼるほど視聴率は上がります。

もちろん、今だってサザエさんや名探偵コナンは10%近い視聴率をとっていますし、妖怪ウォッチだって録画して観ている人もいるわけですが、アニメを見ている子どもの割合は今の30代〜40代の人が子どもだった頃の半分以下であることは間違いありません。

感覚的な話になりますが、昔の「友達のほとんどがドラゴンボールを見ている」という感覚が、今では「友達の半分くらいが妖怪ウォッチを見ている」という風に変わってきているのです。親の世代が子どもだった時代とは全く状況が変わってきているのです。半分はテレビを見ていないのですから、テレビを見ないことによる疎外感は昔ほど大きくありません。もし、テレビを見ない子をイジめる子がいたら、そんな子はテレビを見ていようが見てまいがイジメの材料を探すものです。

なお、我が家は子どもが2人いますが、テレビなし生活に切り替えたとき、最初の頃こそ隣のおばあちゃんちにテレビを見に行ったりもしていましたが、中学に入った辺りから2人ともテレビに興味を示さなくなりました。中高一貫校なので環境の影響もあるかもしれませんが、おそらくテレビを見たいのは小学生がピークです。

まとめ

ここまで「今時の人はテレビを見る必要がない」というテーマで書いてきましたが、要点をまとめますと

・今の20代は10年前に比べてテレビを見ない人が3倍に増えている。

・その背景には、テレビを見る代わりにスマホを見ていることや、物欲志向からミニマリスト志向へ変化しているという時代の変化がある。

・自分の生き方をしている人はテレビを見ない。その例として堀江貴文さんや勝間和代さんのような合理的に考える人、また、マナブさんやイケハヤさんのようなインフルエンサーもテレビを見ずに自分で情報を集めている。

・子どもの受験のためにテレビを見せない家庭は昔からあった。昔は「話題についていけない」と言う疎外感が強かったかもしれないが、今では妖怪ウォッチですら視聴率は5%程度。親の世代が子どもだった頃とは感覚が全然違う。

やはり、テレビの重要性は昔と比べて格段に下がっています。ここまで読んでいただいた方で、「新しいことを始めたいけどなかなか行動に移せていない」「退屈な人生を変えたい」という方は、その取っ掛かりとしてテレビを手放すことから始めてみることも一つの選択肢です。テレビを手放すだけで徐々に変わっていくかもしれません。また、既に人生が好転し始めている方も、テレビを手放すことによって自分の行動力にブーストがかかるのは間違いありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?