2023年ベストアルバムTOP10

早いもので今年も各メディアが年間ベストを出す時期になってきたので便乗します。毎年年間ベストを個人的にアップしていたけど、noteをしばらく放置していたこともあり、今年はさっくりと感想をまとめてみようと思いました。

あとこの記事とは別のものとして、もうちょっと新譜を聴き込んだらこれまた毎年やってる年間ベストソング200曲のプレイリストもアップします。例年100曲で組んでたものを今年は結構新曲に向き合えたのでアーカイブとして後日公開します。では早速10位からいきます。

10 Asake - Work of Art

今年はアフロビートやレゲエにのめり込んだ年でもあったので、トレンディーな土着的なリズムを提示したこのアルバムは非常に刺さった。アマピアノとも呼ばれる南アフリカの風景とディープハウス的な打ち込みの融合で、踊る選択肢の幅を広げてくれる至高のブラックミュージック。彼らの文化にはいつだって新たなリズムのヒントが隠されている。

海外ではレゲトンなどもメインストリームで活躍しているので、こうした多国籍なビートの音楽が日本でもそのうち本格的に上陸してほしい。

能天気な歌に饒舌なビートパターンを絶妙に織り交ぜたハッピーな気持ちになること間違いない一枚。本能的に乗れる曲しかないのでとにかく楽しい。

9 feeble little horse - Girl with Fish

ノイズが主体のギターロックはシューゲイザーをはじめ、どれも洗練された世界観を持っているが、そういったスタイルのバンドが数多く現れることで一工夫する必要が出てきた。カッコいいことはカッコいいんだけどオリジナリティを分かりやすく示すことが非常に難しい時代でもある。

この一枚もノイジーなインディーロックなんだけど、どうやら聴いてみると90年代の香りが漂う。かつてのスラッカーロックやトゥイーポップが宿していた生の質感とガチガチにキメすぎていないラフなスタイル。

リバイバルというのは大袈裟な気もするけど、先人たちの音だけでなく時代そのものが頭に浮かぶようにパッケージされたこのアルバムはなんだか懐かしいし、はじめて会った気がしない。新しさを追い求めることはセンスを強いるが、こういう音でいいんだよと信頼できる。似たような文脈でいうと今年はHotline TNTやSweeping Promisesの新譜も非常に良かった。

11曲でわずか26分という潔さもクール。

8 Newjeans - Get Up

あれだけ話題になっていたので気になって今年サマソニで観てからというもの散々聴き倒したNewjeans。中学の頃のみハマって以来、アイドルは遠い存在になってしまい、ましてやK-popなんてとたかを括って逆張りの人生をおくってきたのだが、この一枚がストッパーになってくれた。

最近のアイドルはトラックメイカーがガチだという話をよく聴いていたがこの6曲を聴いて心底納得。確かに最高に良いし、めちゃくちゃコンパクトだしどんなシチュエーションにも馴染む柔軟さがある。トラックだけではなくもちろん彼女たちの流れるような歌声もカッコよくて、これがZ世代かとボディブローをお見舞いされた。ポップであるけどもその中にR&Bのテイストがあって、ちょっとアダルトなニュアンスが時折顔を覗かせる。アイドルではなく一つのR&Bユニットとして聴いても十分な鑑賞に耐えうる代物である。

なお推し活はしてないのでメンバーの名前は誰一人わかりません。すみません。

7 JPEGMAFIA & Danny Brown - Scaring the Hoes

今年のクレイジーヒップホップ枠だったら間違いなく頂点に登り詰めたJPEGMAFIAとDanny Browmのコラボ。正気じゃいられない。主にJPEGMAFIA元来の凶暴さが脳内に痛烈に残るが、スリリングな展開がこちらを飽きさせないし非常に緻密なサウンド。Danny Brownはソロだと結構静かめなんだけど、エクスペリメンタルではあるので、この2人でこうした化学反応が起きるのは面白い。トラップも飽きてきたのでこういう予測不能なサプライズは嬉しい。一聴するとハードコアに思えるが、ジャズラップの要素もあったりして実は相当に計算して危ういバランスで成立している。それが良い。

ヒップホップはすごい勢いで多様化してきている。そうしたジャンル面での可能性も感じるし、ライブにおいてもラッパーのステージでの立ち振る舞いによってはサークルモッシュが起きるような時代。そんな光景をここ数年フェスで体感してきた身としては、やはり新世代にとってのロックアイコンのようにシーンの転換を肌で感じる。

去年フジロックで観たJPEGMAFIAのライブは果てしなく野生的だった。このアルバムの曲はフロアに放たれれば理性を捨てさせる劇薬のようなアンモラルを孕んでいる。

6 Jalen Ngonda - Come Around and Love Me

これほどまでにモータウンを感じるサウンドをこの時代に体感できる幸福。マーヴィン・ゲイ直系のメロディアスでハイトーンなカラッとした質感。尺もコンパクトで聴きやすいし、カロリーも高くなくてBGMとして耳馴染みが良くてフラットに聴けるのがとても心地良い。こういう音像を好んでくると自分も年取ったなと思うし、音楽にいちいちカッコ良さや刺激成分を求めるような年齢でもなくなってきているなと実感する。純粋に心が安定し、ただ気持ちよければいい。

こういう音楽こそ二次的な愉しみを見出せればより真価を発揮する。例えば西部劇に出てくるようなバーでウイスキーを流し込みながら味わいをより価値あるものに高めたり、休息のひとときにレコードでかけているだけでもその時間はスローになり贅沢品になり得る。このソウルクラシックの再現は、日常のサウンドトラック的な役割を果たし、個々のシチュエーションに水を差すようなことはしない。ヴィンテージ感にひたすら酔えるのでかなりプッシュしたい一枚。

グリーンルームフェスとかブルーノートで浴びたら間違いなく最高だろうから来日して欲しい。

5 Arooj Aftab, Vijay Iyer & Shahzad Ismaily - Love in Exile

無心に浸っていられるArooj Aftabがトリオ編成で出した極上の現代音楽。起伏がほとんどなくひたすら幽玄なサウンドで埋め尽くされ、あっち側の世界が見え隠れする。途方もない深淵を携えたアルバムであり、足元がすくわれ、地に足をつけていない感覚に陥る。現世が遠ざかり、あの世がにじり寄って来るような不穏さが第一にあるが、ずっとこれだけを聴いていられそうという無抵抗感に襲われるのも確かで、自分もまんまとこの沼から抜け出せなくなった。

アンビエントという言葉ですら最近は広義のものであると思ってしまうけど、その中でもよりミニマリズムやスピリチュアルジャズに近い質感を持っていて、さまざまな風景描写を語るというよりは、ずっと一つの地点を見据えているような気がする。

音楽的に今年は大きな喪失があった年だと思う。坂本龍一が逝ってしまったことは自分にとってあまりにもデカすぎた。彼ほどあらゆるテクスチャーを用いて真摯に曲を作り出した作曲家はもう現れないからだ。坂本龍一のラストアルバムの肉声が届いてしまうほど無加工なミニマリズムも美しかったし、彼の最後のプレイリストのエンディングを飾ったLaurel Haloの新譜、元アウトキャストでラップから距離を置いたAndré 3000のフルート主体のアンビエントアルバムも非常に良かった。

現代音楽にとって大きな一年であったとともに豊潤な年でもあったと思う。

4 African Head Charge - A Trip to Bolgatanga

今年のダブ/レゲエベストアルバム。今年は頑張って視野を広げようとワールドミュージックをまあまあ聴いたんだけど、リズムの違いや使用している楽器、歌詞の意味においても定義付けされていて面白い発見の連続だった。その中でもダブ/レゲエは今後音楽を聴く上での一つの参照点、入り口として興味深く、リズムを主体に音楽を聴くことが多い自分としてはパーカッションの豊かさに心奪われたし、メロディーを軸としない音の連なりが躁状態に持っていってくれた。ライブで観たら間違いなく飛ぶ。

歌詞がわかっていないこともあるが、メッセージや批評性に意識が向かうことなく、流していてただただ頭を使わず楽しめるという点で最高だし、なんといってもこのトライバル感、サイケを思わせる妖しさもあって、この感覚は異文化に触れる喜びと言ってもいい。他のレゲエアルバムと比べてもダークで、能天気なお祭り感というよりは謎の部族たちとの遭遇、ジャングルに迷い込んでなかなか抜け出せなくなった状況、そういった勝手なイメージを搔き立てる。

On-Uサウンドを象徴する彼らの復活劇に立ち会えたことは今年のハイライトの一つであったと言い切れる。

3 U.S. Girls - Bless This Mess

U.S. Girlsといえばアートポップやエクスペリメンタルなイメージが先行していて、そういったアーティストの一群くらいにしか認知はしていなかったけど、今年出た新譜はディスコに振り切れていて自分のツボど真ん中を射抜くような作品だった。曲単位だけでいったらTuxとかSo Typically Nowなど今年ベストソングレベル。聴いていてミラーボールの光が乱反射するダンスフロアが風景として立ち昇るサウンドは近年の自分のトレンドであり、バブルな時代を切り取った本作は素晴らしいクオリティーだった。キュートな歌声に輝きを放つピアノの旋律、ピコピコシンセ、ファンキーなギター、グリッドにしっかりと固定されたリズム、盤石な演奏であるが、同時にこちらの気持ちも軽やかに演出してくれる。フレンドリーなポップがいかに強靭なものであるか再提示してくれたアイコニックな一枚。

まさかU.S. Girlsがその証人になってくれるとはという意外性、そして優れたソングライターの拡張された決して焼き増しではない表現力、このアルバムで結局自分はパーティーが一番好きなのだと認識を強固なものにした。80sの浮かれたような空気感、好景気なサウンドが現代だからこそ通用し、この悩める時代を照らし出す。もっと聴かれるべき傑作。

2 Noname - Sundial

全曲シングルにしても違和感がないほどの完成度を誇るNonameの新譜。今年何回聴いたかわからない。ネオソウルの微睡むサウンドにヒップホップの軽快さも持ち合わせ、ブラックミュージックのいいとこ取りとも言える最高のバランス。ボサノヴァのリズムを取り入れたり、ジャジーなアレンジも効いていたり、30分ほどのコンパクトな尺でまとめ上げている点も素晴らしい。それゆえにくどさが全くなくさっぱりとした味わいで、シチュエーションを問わない聴きやすさがあり、万人にオススメできる。

フェメールなR&Bは個人的に刺さるものが多く、全体的に脱力していて時にコケティッシュであることが自分なりの名盤となる指針である。何かが強すぎて何かが弱すぎるということもない絶妙な楽器と声の絡み合いで、ON/OFFどちらのモードでも対応できる。

コンシャスヒップホップといえばKendrick Lamarが絶対的な地位に君臨しているが、女性ラッパーでここまでの存在感と器用さを見せつけたのは何気にこの一枚がはじめてかもしれない。チャラくなくてどことなく気怠げ、引き際のタイミング、出るとこは出るスピード感、どれを取っても非常に優れた比率で今後が楽しみになる。ヒップホップの新たな可能性を見た。

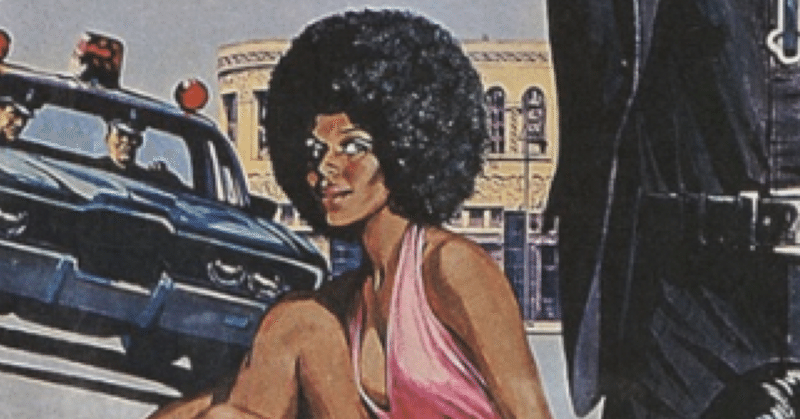

1 Kaytraminé - Kaytraminé

今をときめくR&B最高峰のプロデューサーKaytranadaとAminéの贅沢なコラボ。飾り立てたR&Bよりも落ち着きのあるムーディーなR&Bが好きな自分にとってはたまらなく刺さった一枚。過剰なサウンドを必要としない、Aminéのフロウとライム、Kaytranadaのウエッティなビート、もうこれだけあれば何もいらない。Kaytranadaは前作のBubbaからめちゃくちゃにハマって、ダンサブルでありながらメランコリックを掻き立てる瞬間もあり、空気の揺らぎを演出するのが非常に上手い稀代のトラックメイカーであると思う。一直線なだけではなく緩急を自由自在に操り、リスナーの気分を無意識のうちにアップダウンさせる術を持っているアーティストは実に優れている。さらにそれを自然体に見せられる人はもっと限られる。多層的に音を詰め込みすぎていないスタイルに憧れる。

このジャケットが示すように緩くラフに作られた一種の遊びが垣間見える仕上がりは最高。シチュエーションで言うなら真夏のブレイクタイムに最も適している。Kaytranadaが元々かなり好きなのもあるが、窮屈ではなく風通しのよいサウンドに年々惹かれているのだなと自己分析する。ブラックミュージック全般にそうした余裕があり、堂々とした貫禄があるような気がしてならない。好きなものだからこそ感覚的に享受する部分が大半を占めていて、これ以上言葉にするのはなかなかに難しいことなので、最後にとにかく聴いてくれと念押しする。今年最高のサウンドだった。

この10枚が今年を彩ってくれた私のベストです。それ以外にも相当な枚数新譜を聴き漁ったので、冒頭にもあったように後ほどそれらはプレイリストにして公開します。年々ロックバンドが減ってきて、R&B、ワールドミュージック、エレクトロなどに関心がいっているなと感じるし、今年はその中でも特にオーガニックなサウンドに興味深くなった一年でした。来年はどうなるのでしょう。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

〜完〜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?