人の味覚は、過去、現在、未来との関係でどうやって形成されていくのか?

過去があるから現在があり、現在があるから未来がある。

過去も未来も、現在という現実に存在している場所から見ている。

過去のデータが保存され、現在を通って未来が作られて行く。

だから現在と言う時間と空間でどう過ごすかが大切だと思う。

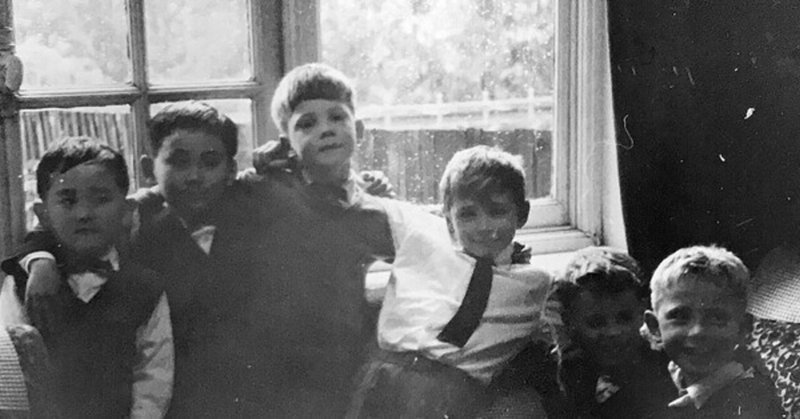

写真は1960年代に住んでいたロンドンで、自分の誕生日に呼んだクラスの同級生とのスナップ(過去)。

人の味覚はどうやって形成されるのか

実は以前に人の味覚はどうやって形成されるか、深く掘り下げた事があった。形成される過程において、どうすれば「感動」が生まれるか?

論理的に考察して「笑顔」づくりの手がかりにしようと試みた。

今から12年前に東神奈川にあった鮨屋の甘鯛の湯引きが今まで食べた中で

一番美味しいと思えた。それはおそらく自分の過去のデータを参照したからだと思う。(余談だがこの鮨屋は、今は銀座にありミシュランの星をずーっとキープしている)

写真は甘鯛の湯引き。

さて、話は戻って、

初めて甘鯛の湯引きを食べた時点(過去)と、今まで何度も甘鯛の湯引きを食べているけど、今回ほど美味しい甘鯛を食べた事が無い時点(現在)と、

あそこのお店の甘鯛の湯引きは、美味しいことで有名だけど、

未だに食べたことが無い(食べたら美味しいかも知れない)けど、

ここの味よりも美味しいのだろうかと思った時点(未来)と、

この3つの時点の美味しさ捉え方や感じ方は、どのように違って来て、どのような関係性があるのだろうか?

味覚形成への持論

・過去の初の体験時(食と食空間と状況などの印象)

・初の体験時から何度も食べている時(食と食空間と状況などの対比)

・未来の希望的観測値と、現在との対比時(先入観、期待と現在との対比)

過去と現在と来たる未来を1枚の写真に収めた。2005年の上海。

曖昧な記憶かも知れないが、自分の過去のデータから参照する、

自分がこれから迎えるであろう未来の希望的観測値から参照する、

それで、現在の目の前にある甘鯛の湯引きを実際に口にして対比している。

言い換えれば、現在の目の前にある甘鯛の湯引きを実際に口にして対比出来るのは、参照する過去のデータと未来の希望的観測値があるからだと思う。

ただ、味に関する記憶は非常に曖昧だと思う。特に時間が経った過去のデータ。

一般的には、優劣に関するデータは上書き保存されると思う。だから、せいぜい保存されるのは、美味しいベスト2位とワースト2位までであろう。

(それぞれの中で、対比する為に2つまでだと自分は感じている)

ただ、ポジティブな人ほど辛い事を笑いに変えてしまうので、ワースト2位の記憶のある脳細胞にアクセスされなくなって行くと思う。

もし、過去のデータが曖昧だったら、実際には美味しさのレベルが解らないですよね?

ただ、記憶と言うか印象と言った方が近いと思うけど、食べた時の感動(指数)がバロメーターになっている気がする。

簡単に数式に表すとすれば、

過去や未来の参照値 > 現在値 = 現在の甘鯛の湯引きはさほど美味しくない

過去や未来の参照値 < 現在値 = 現在の甘鯛の湯引きは一番美味しい

現在値との差が大きければ大きいほど、感動(指数)が(プラスもマイナスも)大きくなる。

つまり、プラスの感動(指数)が大きければ大きいほど、笑顔になれるはずだ。

考えてみたら日常にたくさんの事例がある。

彼や彼女に予期せぬプレゼントを貰って感動し笑顔になる。(予期せぬ現実とのギャップが大きい)

その上、自分が欲しかったモノなら、さらに感動(指数)が大きくなって、最高の笑顔になる。

過去の参照データが少ない子供達は、現在の感動指数が高くなるので、

ちょっとした事でも笑顔になれる反面、

感動指数がマイナスだと大きな打撃を受けるので、細心の注意をしなければならない。

子供の頃の感動体験が多ければ多いほど、笑顔になれる。

ぞの感動した事が子供の感情が育まれる基礎になるのではと考えている。

笑顔=楽しい事

そう言う図式が出来ると、自然と楽しいことを探すようになると思る。

楽しいことを探す原動力が好奇心だと考える

人に取って好奇心とは元々生きる為の本能だったのでは無いかと感じる。

自宅には、犬と猫とハムスターとメダカが共存しています。

動物は、一度危ない体験をすると、本能的にそれを避けるようになる。

たまに何度か同じ事を繰り返す時もあるが、それは人間だって今度は気をつけるぞ!っと言っても、同じ過ちを繰り返す事があるのと同じ。

生きている環境が過酷なほど、本能に頼らざるを得ないと思うが

環境が変われば、使用しない本能は無意識に使わなくなって行くだろう。

自分は学者では無いし、異論も色々あるだろうけど、自分は論文を書きたい訳ではなく、この特殊な環境下で冷えたマインドを吹き飛ばす「笑顔」の大量生産が出来たら良いなって、色々と試行錯誤、実験(料理や商品)を繰り返し、糸口を探している。

それが自分の存在意義だと感じている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?