南向山西方院 ~日本最古級の尼寺~

南河内郡太子町には、聖徳太子廟のある叡福寺がありますが、道路を挟んだ反対側にあるのが南向山西方院で、日本最古級の尼寺と呼ばれています。

バスも走るメインの通りから見て南側、細い路地で坂を上るようになっています。

この坂を上った先に西方院があります。

この寺院は、聖徳太子が622年に死去した後に、出家した三人の侍女、善信尼(俗名月益、蘇我馬子の娘)・禅蔵尼(俗名日益、小野妹子の娘)・恵善尼(俗名玉照、物部守屋の娘)により創建されました。

当初は叡福寺の塔頭(付属の寺)法楽寺として建てられ、聖徳太子が彫ったという阿弥陀如来像を本尊に、そして聖徳太子の遺髪を収めました。

出家した女性僧侶の寺院なので、尼寺なのですが日本最古級としたのは、さらに古い尼寺があるらしく、飛鳥の豊浦寺が最も古いとか。それでも最古クラスであることは間違いありません。

決して大きな寺ではありませんが、今の寺院は1639(寛永16)年に蓮誉寿正尼が中興し、今の西方院という名前になりました。現在は浄土宗に属しています。

西方院に関する説明版がありました。次の画像の下に引用します。

西方院 縁起

抑(そもそ)も當院の濫觴(らんしょう)は、往昔欽明の御宇(ぎょう)佛法渡来し聖徳皇太子 治世安穏萬民豊楽(ちせあんのんばんみんほりきょう)の誓願によりて弘通(ぐつう)せしかは 和国の教主とあがめ奉る 干茲善信(うじぜんしん)・禅蔵(ぜんぞう)・恵禅(えぜん)の三尼公(さんにこう)は、日本僧尼得度の最初にして、蘇我大臣の帰依(きえ)浅からず皇太子の御乳母(おめのと)として仕へ奉り御養育に身を捧げければ、太子深く其勤労を嘉し玉ひかねて磯長(しなが)の霊地は、御父用明天皇御母君穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后御妃宮諸共に御身神鎮まります處(ところ)と撰み玉ひて、三尼公の為めに草堂御建立あって 沈水香木を以て 本尊阿弥陀如来像を作り、御自像と三尼公の像をあわせ安置し、報恩の志(こころざし)をのこし永く末世結縁(まっせけちえん)なさしめ玉ふそありかたき

其後、幾多(いくた)の変遷ありと雖も、直ちに旧観に復し、御本尊の霊験、弥新(いよいよあらた)なれば参詣 踵(きびす)を接し、香火絶ゆる間(いとま)なし まことや 谷を隔て、霞(かすみ)たなひく御廟に向ひ 颯々たる松風の響(ひびき)来て、さながら浄土の荘巌を想ふべし。又た苔蒸(こけむ)す三尼公の卒堵婆(そとば)に憐れば、千歳の古へを偲(しの)ふ便りとなる

志があれば 一度 登院尊像に額(ぬか)つき奉り、合掌礼拝する人は

現当二世の利益限りある可らす況(いわ)んや。朝暮(ちょうぼ)新人念佛の同行に於(おい)いておや

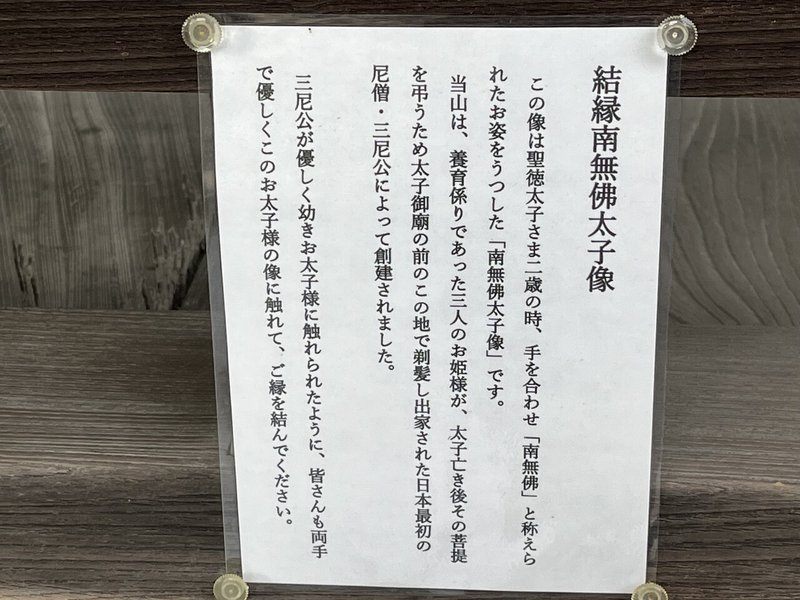

こちらに小さな象がありました。下にも書いていますが聖徳太子が二歳の時の像だとか。

聖徳太子を小さいときから養育していた女性たちが、太子の死後に僧となって太子の墓の前に寺を作って菩提を弔うというのは、なんとなくわかります。

境内には美しい花が咲いていました。

#南向山西方院

#未来に残したい風景

#聖徳太子

#尼寺

#一度は行きたいあの場所

#南河内郡太子町

#南河内

#奥河内

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?