【ポケカAdvent Calendar 10日目】ポケモンカードゲームは「運」のカードゲームか?

こんばんは。

この記事は、いちょーさんの「ポケカアドベントカレンダー」という企画の参加者として寄稿させていただいたものです。

概要はこちらから

25日も続けてポケカの記事が読める、心躍る企画です。

個人的に尊敬しているデッキビルダーのノコノコさんやおとくんをはじめ,

たくさんの方が参加されていてとても楽しみです。

かじさんの記事なんかは、なんとなく肌感覚で感じていたことがデータに基づいて検証されていて興味深く読ませていただきました。

明日以降も素敵な記事がたくさん読めるものになっているので、ぜひチェックしてみてくださいね!

はじめに

では本題に。広島を中心にポケモンカードを遊んでいるささみと申します。

時折大会に参加したり、ジャッジとして稼働していたりするので見かけた折には声をかけてもらえると嬉しいです。喜びます。

この間始めたと思っていたポケモンカードも、気がつけば6年近く遊んでいることになります。

EXポケモンから始まり、GXポケモン、タッグチームGX、VとVMAX、VSTAR、そしてexとテラスタルと、僕が遊び始めて以降だけでも多くのポケモンとシステムが生まれ、その度に環境が変化してきました。

「最近の環境は運要素が大きい」

いつの時代にも聞かれる普遍的な文句ではありますが、最近は特に聞く機会が増えて来たように感じます。また、他のゲームを遊んでいても、

「ポケカって、運要素大きいんでしょ?」

と聞かれることがよくあります。

そこで今回の記事では、ポケモンカードが内包する運の要素について振り返りながら、「運ゲー」という批判について考えてみたいと思います。

そもそも「運」とは

まずは改めて、「運」という言葉を考えてみたいと思います。インターネットで調べてみると、運とは「人の身の上にめぐりくる幸・不幸を支配する、人間の意志を超越したはたらき。(goo辞書より引用)」とあります。

少し難しい言い回しですが、自分の意思と関係ない部分で決まる良いこと、悪いことと言い換えることができそうです。そしてこの「自分の意思とは関係ない部分で決まる」という部分が、今回の記事では大切になってきます。

以降この記事では、運という言葉をこの意味で使用させていただきます。

ポケモンカードゲームの特徴

僕は他にもいくつかカードゲームを遊んでいます。そのどのカードゲームと比較しても、ポケモンカードは特徴的、あるいは特異な点があります。

その中でも大きいと思っている点をいくつか取り上げます。

サーチの強さとコンボデッキという性質

他のカードゲームから来た人がまず感じるのは、サーチの強さです。

山札から特定のカードを探し、手札に加え(あるいはベンチに出し)て山札を切る。ポケモンカードを遊んでいれば自然と行う基本的な動作でしょう

ですがこの動作は、他のカードゲームでは非常に強い動作です。山札から特定のカードを探すということは、その場面で必要なカードを必ず持ってくることができるということです。これが何を意味するかというと、ポケモンカードに存在する全てのデッキは、他のカードゲームでいう「コンボデッキ」の側面を持っているということです。

「ロストギラティナ」を例に挙げます。このターン、相手のベンチにいる無傷の「アルセウスVSTAR」を気絶させたいと思いました。自分のロストゾーンは5枚です。この時必要なのは

・「アクロマの実験」+「カウンターキャッチャー」+「ミラージュゲート」

です。(他にもルートはいくつかありますが、割愛させていただきます。)この行動は「3枚コンボ」と言い換えることができるでしょう。

3枚コンボは、他のカードゲームで言えば、決まればゲームに勝つようなコンボであることも多いようなシロモノです。しかし、ロストギラティナを使ったことがある人ならば上の行動は一度はやったことがあるでしょう。2枚、3枚の組み合わせは当たり前で、4枚以上のカードを同ターンに使用してコンボを決めることも珍しくありません。

あくまで一例ですが、このサーチの強さとそこから繋がるコンボ性はポケモンカードの大きな特徴だと思います。

ドローという行為の気軽さ

そしてもう一つ忘れてはいけないのは、ドローの緩さです。

ポケモンカードには基本的にコストの概念がありません。ポケモンもグッズもサポートも、ノーコストで基本的には引いた端から使うことができます。

「博士の研究」を例に取れば、手札が全くない状況からでも、トップデッキするだけで手札は7枚になります。

多くのカードゲームにコストの概念が存在し、それがアクションの回数、ひいてはゲーム自体のスピードを抑制していることを考えると、この点がポケモンカードの異次元のゲーム展開に大きく寄与していることが見えてきます。

ボールの少なさとバトルVIPパス

少し目線が変わって、今度はポケモンカードの内容の部分に少し触れます。

現在の環境において、僕が最も強力なカードのひとつであり、「運ゲー」と言われる要素の原因ともなっているカードが「バトルVIPパス」だと思っています。

そもそも現在のポケモンカードのスタンダードのプールで、汎用的にカードをサーチできるボールの種類は限られています。

ネストボール、ハイパーボール、少し広げてレベルボール、スーパーボール、モンスターボール。そしてバトルVIPパス。

この中で、バトルVIPパスは1ターン目にしか使えないデメリットを抱えているものの、他のボールとは比較にならないほど強力な効果を持っています。そしてこれこそが、運の要素を強くしてしまっている原因だと思うのです。

一般的に考えて、60枚のデッキの中から7枚の初手に特定の4枚のカードを引く確率は40%弱です(ポケモンカードにはたねポケモンの概念があるため、実際にはもう少し確率は上下すると思います)。このカードを引いているか否かで、その後の展開は大きく変わります。

パスが引けていなくてもゲームになると思う方ももちろんいらっしゃるでしょう。しかし、一方が2枚のパスを使用し、一方は1枚も使用できなかった状況を考えてみてください。どちらがその後の展開を楽にできるかは、さすがに検討の余地がないと思います。

そして、引けなかった側のデッキには、以降4枚の使用できないカードが残ることになります。裏を返せば、1ターン目に使うことができなかったVIPパスに意味を持たせることができる(キルリアのリファインのコストにする、はなえらびでロストゾーンに送る、ウッウロボのコストにする)デッキが、他のデッキに大きく有利をつける環境が出来上がる要因となっているのです。

ここまでを振り返って

いろいろと述べてきましたが、一旦ここまでを振り返りたいと思います。

・ポケモンカードはサーチが強く、サーチしたカードをコンボさせるゲーム

・コストの概念がなく、1ターン目から全力で展開していくことができるゲーム

・現在の環境はVIPパスが非常に強く、それを強く使えるデッキが他のデッキと大きな差をつけている。

この3つの点が相互に作用しあって、「引けたか引けていないか」が従来の環境よりもゲームの展開に影響を及ぼしやすく、それによって「運ゲー」の要素をより強く感じやすくなってしまっていると僕は考えています。

運の受け皿

やや否定的な言い方をしてしまいましたが、僕は運を否定したいとは思いません。

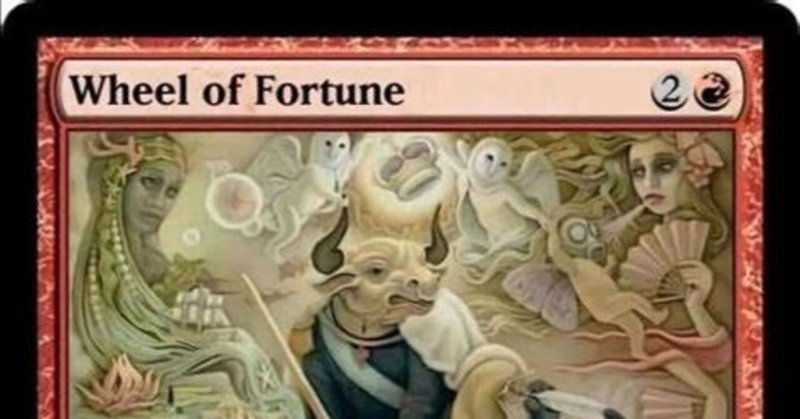

リチャード・ガーフィールドがマジック:ザ・ギャザリングをこの世に送り出してから30年。多くのカードゲームがこの世に生まれ、たくさんの人を魅了してきました。

カードゲームが腕だけのゲームだったら、きっとここまでの隆盛を見せることはなかったでしょう。運と実力が伯仲するゲームだからこそ、多くの人が時に楽しみ、時に苦しみながら遊び続けられてきたのだと思います。

忘れてはいけないのは、運はその量の多寡はあれど、万人の上に降り注いでいるということです。僕たちプレイヤーは、相手の運が太いの一言で片づけることなく、自分に降り注ぐ運を受ける皿を用意しなくてはならないのです。

たとえばこのターン、ボスの指令を引けば勝利できる場面が巡ってきたとします。

そのかくしふだは、本当に今使ってしまっても良いのでしょうか?

山札から持ってこれるカードは全て持ってきて、引ける確率を高めたでしょうか?

山札の中にボスの指令が残せるようなプレイを辿ってこれたでしょうか?

ほんの些細なプレイでも、できることをしっかりとやることが、運の受け皿を用意するということなのです。

最後に

今回は、「運」をテーマにしてお話をしてきました。

せっかくのゲームを「運ゲー」の一言で否定してしまうのはもったいないことです。

人事を尽くして天命を待つ。自分のプレイという土台の上で、互いのプレイ、時には相手との運のやりとりを楽しむ。

与えられた環境を最大限楽しめるようなプレイヤーでいたいと、僕も常に思っています。

ポケモンカードゲームは面白く、また奥深いものです。敬遠せず、一緒に環境を楽しみましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?