ヒアリングに足りないのはスピーキングかもしれない

誰かにヒアリングする機会は案外多いものです。顧客ヒアリング以外に社内打ち合わせもカウントすると、ほとんどの人がヒアリングを経験していると思います。

またスポットコンサルサービスやオンラインミーティングが普及したことで、以前では出会うのが難しかった人にも簡単にヒアリングできるようになり、件数も多くこなせるようになりました。

でもヒアリングは実際にやってみると難しいものです。自分もヒアリングした後に「あれを聞いとけば良かった〜」と反省することも多いのが正直なところです。

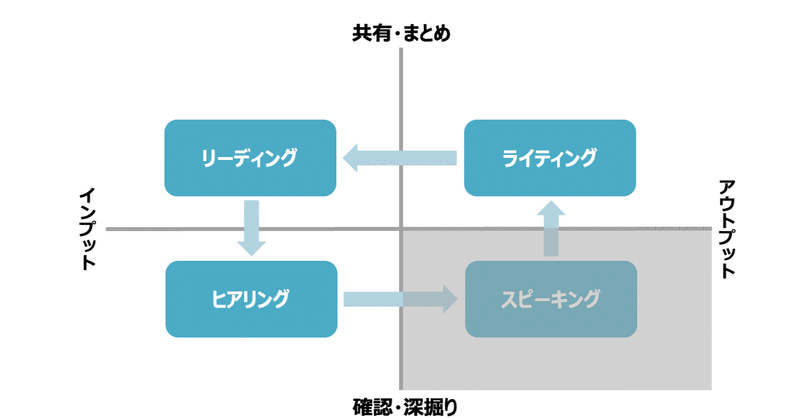

そんな奥深いヒアリングについてもっと理解するために、ヒアリングのプロセス構造を分析してみました。自分の理解ではヒアリングのプロセスはこんな構造になっています。

この分析内容をもとに、ヒアリングで見落としがちなポイントや防止方法について書いてみたいと思います。

ヒアリング力だけあっても成功しない

冒頭にヒアリングのプロセス構造をまず整理しましたが、この整理にいたる流れを説明していきます。

まず今回の分析対象とした「ヒアリング」ですが、言葉の範囲が広いため想起されるイメージが人によって異なるため、認識を合わせるために定義することが大切です。また関連する「ヒアリング力」という言葉も合わせて明確にしておきます。

定義

ヒアリング:相手の期待値を聞き出して調整する活動

ヒアリング力:ヒアリングの活動を成功させる能力の高さ

今回定義したヒアリングで想定している活動は期待値の調整です。この活動では会話を通じて相手の目的や課題を引き出した上で期待値を把握し、かつ自分たちの提供価値と照らし合わせて落とし所を決めていくことになります。

相手の反応によって、臨機応変な対応が必要です。実際には顧客との会話を終えてヒアリング力の不足を感じることもあるかもしれません。

確かにこの力はヒアリングにおける大切な要素です。ただし、それだけあってもヒアリングはうまくいきません。

それは相手と会話している時間だけが「ヒアリング」ではないからです。

ヒアリングの活動を俯瞰するために、プロセスの観点でヒアリング全体の流れを観察してみると、大きく3つに分けられます。

ヒアリングの事前

ヒアリングの実施

ヒアリングの事後

ヒアリングのプロセスを図にすると、こんな感じになります。ヒアリング実施の前工程がヒアリングの事前で、後工程がヒアリングの事後です。

ヒアリングを成功させるには「事前、実施、事後」のそれぞれのプロセスで品質を維持することが大切です。

言い方を変えると「ヒアリングの事前に失敗すればヒアリングの実施に失敗する」ことになり、「ヒアリング実施がうまくいかないと、ヒアリングの事後に的確にヒアリング内容をまとめられない」ということになります。

プロセスは前工程の結果が後工程に影響を与えるため、ヒアリングプロセスのどこかでつまずくと失敗してしまうのです。そのためヒアリングは想像するよりも難しいことがわかります。

ヒアリングはぐるぐるする

ヒアリングは単発で終わることは滅多にありません。なぜなら期待値の調整が最初から合致することはまずあり得ないため、何度もヒアリングを実施するのが一般的です。

場合によってはヒアリング相手が1回限りになることはあるかもしれませんが、それは聞きたいテーマを固定して複数人にヒアリングする場合なので、ヒアリング内容の設計が毎回ガラッと変わるようなケースは少ないはずです。

ヒアリングは「事前→実施→事後」のワンターンでなく「事前→実施→事後 → 次の事前→次の実施→次の事後 → ...」とぐるぐる回ることになります。

このぐるぐると循環するヒアリングのプロセスを2軸で整理してみるとこんな感じです。

循環しているからこそプロセスの初期段階で失敗すると、最終的な結果に大きな影響を与えることになります。

ヒアリングで抜けがちな「振り返り」

ここまでヒアリングのプロセスを整理してきましたが、プロセス全体がうまくいくには個々のプロセスで結果を出すことが重要です。

各プロセスで結果を出すのに必要なスキルはこのようになります。

事前 → リーティングによる現状把握

ヒアリングの事前では相手の情報把握をします。相手の期待値を把握するために、プロフィールやヒアリング経緯を確認することになります。ここは情報を読み取るリーディング力が重要なプロセスです。実施 → ヒアリングによる期待値の調整

ヒアリングの実施では相手の期待値を調整します。顧客ニーズを深掘りしつつ、そのニーズに対して自分たちがどこまでの価値提供を期待してもらうかをすり合わせます。ここがまさにヒアリング力が重要なプロセスです。事後 → ライティングによる結果の共有

ヒアリングの事後では、相手から聞いた内容を整理して議事録にまとめていきます。ここはヒアリングしてきた内容を言語化するライティング力が重要なプロセスです。

先ほどのプロセス循環に、これらのスキルを当てはめていくと実施プロセスを終えて事後プロセスのまとめ作業に移っていきます。

しかしこれでは、ヒアリング後に関わった人数によって、振り返りプロセスが抜けてしまう場合があるのです。

1人だけでヒアリングする場合は、議事録を作る前に自分の頭で記載内容を考えています。いわば自分の脳内でブレストをしているようなもので、それが自然と振り返りのプロセスになっています。そのため意識せずとも振り返りを踏まえた事後のプロセスに移っていくのです。

一方、チームでヒアリングする場合は、振り返りは意識的に設定する必要があります。しかし多くの場合は振り返りの時間が取れてないことが多くて、誰か1人がまとめた議事録で次のヒアリングに進んでしまいがちです。

これではせっかくブレスト相手がいるのに勿体ないことになります。

これをプロセスの循環で見ると「深掘りし×アウトプット」の領域での活動が抜け落ちているのです。

相手に確認する項目が完全に決まっていて、誰が聞いても品質担保ができるくらいヒアリング設計の完成度が高ければ、振り返りがなくても大丈夫かもしれません。

ただ実際には、ヒアリング結果を受けてヒアリング内容を改善していくことが多いので、振り返りがないと改善機会をヒアリングの全体プロセスにうまく組み込めないことになってしまうのです。

スピーキングでヒアリングの解像度が上がる

ヒアリングは循環しています。いまヒアリングした内容が次回のヒアリングに生かされるため、インプットとアウトプットを交互に繰り返してぐるぐる回っているのです。

ヒアリングのインプットをアウトプットに転換する「振り返り」はヒアリング活動の成果を出すための要となります。

振り返りの時にチームで話すことは、ヒアリングした内容の重要な分析や論点の特定などを複数で磨き上げて、次のヒアリングを改善する動きをヒアリングプロセスに組み込むことができるのです。

これがヒアリングのプロセスとして適切なフィードバックを得て循環していける構造です。リーディングとヒアリングによるインプット重視の活動から、スピーキングとライティングによるアウトプット重視の活動へと引き継がれていきます。

このスピーキングが次のヒアリング結果を左右する最初のスタートポイントです。プロセスは循環しているからこそ、スピーキングの活動プロセスに失敗するとヒアリングの活動が失敗することになります。

このプロセス構造から、ヒアリングがうまくいかないときはスピーキングが足りてないかもしれないと考えれます。そのためスピーキングはヒアリングの成否を分けるとても重要な活動だと言えるのではないでしょうか。

このようにヒアリングはリーディング力(読む)、ヒアリング力(聞く)、スピーキング力(話す)、ライティング力(書く)を総動員する活動となります。

ヒアリングというとインプットのための事前や実施に意識が行きがちですが、事後のアウトプット精度を上げることで次のインプットがより良くなるのです。そして、この循環を通じてヒアリングの解像度があがっていきます。

振り返りを仕組み化してしまおう

今回の整理を機に改めて考えてみると、振り返りがうまく機能していたプロジェクトは、ヒアリング直後に振り返りミーティングをスケジューリングしていました。

インプット情報が新鮮なうちにアウトプット転換していたので、インプットのヌケやモレが少なく重要事項に注力して次の活動に進めることができたのです。

この一手間を入れていたおかげで、想定外の手戻りもなく計画どおりに推進でき、ヒアリング後の振り返りがプロジェクトの成否に大きな影響を与えていたと感じます。

ヒアリング機会が増えると準備に時間を取られがちになりますが、そういった時にこそ「振り返り」を仕組み化して組み込むのがオススメです。

ぜひスピーキングを活用して、ヒアリングの解像度を高めてください。ここまで読んで頂き、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?