ヒアリングに向いているのはアナログツールかもしれない

この記事ではより良いヒアリングの活動サイクルを回せるように、どのようなツールを使うのがオススメなのかを紹介します。またヒアリングの各フェーズでデジタルとアナログツールの得意・不得意があるため、それについても合わせて書いてみたいと思います。

なお、ヒアリングのプロセス構造を可視化した上で、各プロセスで必要なツールについてはPodcastでも話していたりします。

ヒアリングの各プロセスで使えるツール

以前に「ヒアリングで足りてないのはスピーキングかもしれない」という記事を書きました。

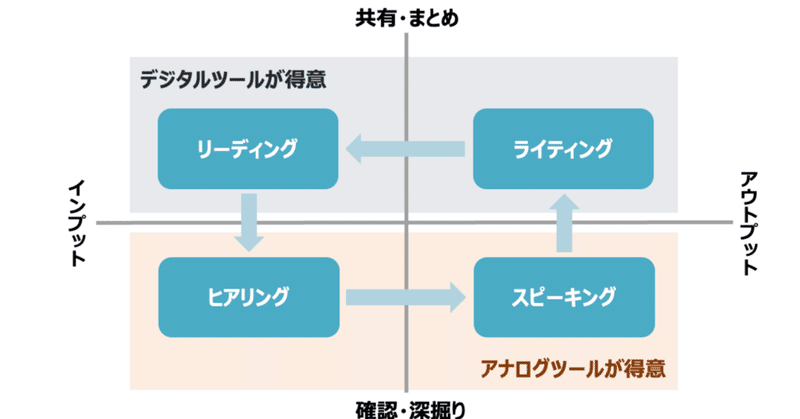

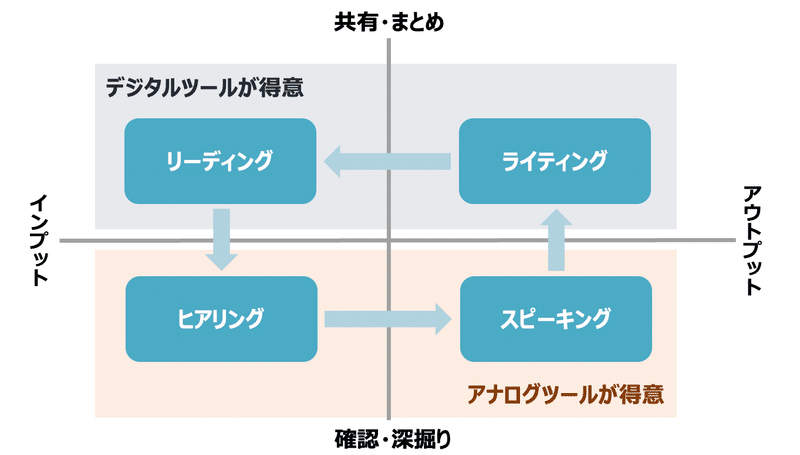

ヒアリングのプロセス構造はこのように整理でき、4象限で循環しているため、各プロセスで有効なツールが異なります。

リーディングツール:「インプット」と「共有」を支援

ヒアリングツール:「インプット」と「深掘り」を支援

スピーキングツール:「アウトプット」と「深掘り」を支援

ライティングツール:「アウトプット」と「共有」を支援

それぞれの象限でツールに求められる要件が違うため、ツールも各プロセスに合わせて変える必要があります。

リーディングで、効率的に情報を集める

まずはリーティングプロセスです。ここでは相手の情報を把握することが目的です。そのために相手の情報を知ることが基本になります。

企業のウェブサイトでは、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)や製品情報以外にもIRや導入事例などの多彩な情報を確認することになります。また、Googleアラートを使えば、対象の情報を効率よく収集することが可能です。

更に深い情報を把握するには、社長のnoteやTwitterなどのウェブサイト以外の発信情報から集めることができます。

このようにリーディングプロセスは、ほぼコストゼロで完了します。多くの情報は無料で確認できるので、リーディングはやればやるほど多くの情報を集められるのです。

さらに踏み込んで相手のポジション確認のために競合比較をする場合は、有料ですがSPEEDAのようなサービスを使えば、簡単に財務情報の形式を揃えて比較ができます。

ただしこれらは基本的に公開情報です。社内にある非公開情報を集めることも重要なので、議事録や担当営業へ確認するなどして、非公開情報を収集しておきます。

ヒアリングプロセスは循環しているので、ライティングプロセスで作る議事録作成の支援ツールの効果がここで表れてきます。

ヒアリングで相手に合わせながら深ぼる

リーディングで必要な情報を揃えたら、次はヒアリングです。ただヒアリングは毎回一発勝負の側面が強いため、ヒアリング相手の反応によって臨機応変に動ける対応力がとても重要です。

対応力はヒアリングにおける重要な要素ですが、それだけあってもヒアリングはうまくいきません。相手に合わせて対応するのも大切ですが、ヒアリングとして必ず確認したい項目を時間内に確認する進行や段取りも大切になります。

そのためにヒアリング設計が大切です。ヒアリングしたいことを事前に書き出して本番に備えます。場合によって、それがヒアリング相手と共有するディスカッション・ペーパーになる場合もあるのです。

この書き出しでは共同編集が可能なメモツールやオンラインストレージが便利です。そのためMicrosoft 365やGoogle workspaceのようなオールインワンのサービスを使う場合が多いと思います。

さらにヒアリング自体の設計をするのに便利なのが、全体把握をするための思考整理を支援するXmindのようなマインドマップツールです。マインドマップを活用すると効率的にヒアリング設計ができます。

なお、ヒアリング設計はあくまでヒアリング本番で成果を出すためのものです。本番で必要な対応力を担保できるわけではありませんが、現在の対応力を高めてくれること間違いありません。

そのためヒアリング設計の支援ツールはヒアリングの重要ツールなのです。

またヒアリング本番で使えるツールとして考えると、オススメなのがホワイトボードです。議論を進めていく中で論点整理や認識合わせが必要な場面で役立ちます。

高等テクニックになりますが、相手の話したことを書き出しながら、論点や関係性を整理していくリアルタイムコンサルティングをする方もいますので、そういう方にとってホワイトボードは必須アイテムです。

スピーキングで成果を創る

スピーキングはヒアリング結果について議論して認識を合わせていく場です。これまでのリーディングからヒアリングのインプット活動を経て、スピーキングでアウトプット変換を行うことになります。

アウトプットを作る上流工程なので、ここの品質が悪いと最終アウトプットの品質も悪くなります。そのためインプット内容を、ただ書き出すようなアウトプットをすれば良いのでなく、アウトプットとしての価値(良いアウトプット)をここで作らねばなりません。

スピーキングは良いアウトプット創り出すためのとても大切なステップです。

次にアウトプット形式です。これは動画、写真、テキスト、音声などありますが、思考のアウトプットとして図表がオススメです。参加者はヒアリングに出ているため前提共有などは不要であり、議論に必要なエッセンスの端的なやり取りで十分です。

図解をしながら議論していくとなると、ここで必要なツールがホワイトボードです。また、議論用のフレームワークや図解のフォーマットを使えばより効率的ですし、グルーピングなど整理を進めていく場合には付箋が必須です。

なお、PRePモデルでは専用の付箋があります。

最近だとオンライン会議なら録画できるので、この情報もアウトプット転換では活用できます。ただし、録画データそのものはノイズも含めて1次情報の塊なので、アウトプットを作るための素材という位置づけで活用するべきでしょう。

ライティングで成果を共有する

最後にライティングです。ここはスピーキングで出した価値を齟齬なく関係者に共有することが目的となります。

ライティングは、アウトプットの仕上げや整形をするプロセスです。

そうなると、いかに議論結果のアウトプットを簡単に共有するがポイントなります。この時のアウトプットは議論に参加してない人にも共有することなるので、図表だけでなくテキストや画像なども必要となってきます。

ライティングの主要ツールはワードやパワポなどです。また作成した資料を共有するストレージ、情報をやり取りするチャットツールなども必要です。ここでもMicrosoft 365やGoogle workspaceのようなオールインワンのサービスか、DropboxやSlackなどの複数サービス組み合わせで使うことになります。

ヒアリングの深掘りはデジタルツールでは難しい

ここまで各プロセスで使うツールを紹介してきましたが、改めて見てみるとプロセスによってツール適用には特長があります。

リーディングとライティングのプロセスはデジタルツールを多用しており、ヒアリングとスピーキングのプロセスはアナログツールを使っているのです。ヒアリングの事前ではデジタルツールを多用しつつも、実際のヒアリングではホワイトボードが活躍します。

なおホワイトボードはアナログだけでなくMiroのようなオンラインホワイトボードもあります。ただし、オンラインホワイトボードでは、運用ルールや準備をしっかり行う必要があるため、対面でのホワイトボードを使った体験と比べると悪くなりがちです。そう考えると、デジタルツールでは難易度が高くなるので、アナログツールの利用がオススメです。

ここまでを整理すると、共有目的はデジタルツールが得意で、深掘り目的ではアナログツールがまだ強いと考えられます。

なぜデジタルツールでは難しいのか?

この深掘りがデジタルツールではなぜ難しいのか。それには様々な要因があると思いますが、個人的には「深掘りをするためには五感が必要だから」という理由がしっくり来ています。

深掘りとは、不確定かつ膨大な前提条件の中から最重要な内容を選びだす行為です。この「選ぶ」とは、膨大な情報を全て取り込んで計算的に判断するのでなく、参加者のバッググラウンド、その場の空気感といった数値化ができない情報も取り入れて、各自のバイアスがかかった状態を受け入れて選び出しています。つまりはある程度はロジカルに考えているものの、けっこう感覚に頼って選択しているのだと思います。

有限の中ですべてを記録し比較検討する。このような選定プロセスは人間にまったく向いていません。また「空気感」のような情報はデジタルで数値化できてないため、深掘りにはどうしてもアナログツールが必要です。

今の視覚と聴覚に頼ったオンラインミーティングが、オフラインと遜色ない解像度で実現できる世界になれば、深掘りもデジタルツールで完結できるかもしれませんが、現時点ではアナログツールの出番が多いことになります。

もし完全にデジタルツールで運用できるになったら、深掘り自体が不要になるかもしれません。デジタルツールによる深掘りで行き着くところはアンケートです。想定できるすべての選択肢を相手の回答に応じて組み替えていくのであれば、アンケートによってヒアリング目的は達成されることになります。

ただ現時点でそういった世界にはなっていませんので現実解としては、すべてデジタルツールでなく、適材適所でアナログツールも使っていくことがヒアリングプロセスの好循環を生むことになるでしょう。

ここまで読んで頂き、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?