リンナとカンナ【第四話】

【第一~三話までのストーリー】

子どもに恵まれない義男と由香里は、AIロボットのサブスクリプションサービスを利用し、赤ちゃんロボットをレンタルする。ロボットには、凛菜と命名する。

ところが、その一年後由香里は不倫相手との間に赤ちゃんを妊娠してしまう。義男は不倫相手の子と気づかず、実子として育てることになるが……。

第四話

環奈

娘の環奈は他の子より発育が遅く、言葉もなかなか話そうとしない。

由香里が環奈を連れて発達検査に連れて行くと、環奈に脳の障害があることが発覚した。検査の後、由香里はショックのあまりその場へ泣き崩れた。

その日から、手のひらを返したように、義男の態度が急変する。

今まで環奈にベッタリだった義男は、次第にロボットの凛菜を可愛がるようになった。そもそも妊活が煩わしくかり、ロボットのレンタルサービスに頼るような男だ。

面倒くさがり屋の義男は、育てるのが大変と感じた環奈を、捨てたのだろう。由香里はそんな義男をみるなり、ますます気持ちが冷めていく。

義男の依怙贔屓は、徐々にエスカレートする。義男が家に飲み仲間達を招いた時は、環奈を鍵付きのクローゼットに閉じ込めた。そして、凛菜を「うちの娘」と紹介する義男。義男の対応には、由香里や凛菜もすっかり呆れていた。

凛菜は心配になり、クローゼットに閉じ込められた環奈を迎えに行く。もしかしたら、環奈は1人で暗いところに閉じ込められて、怖くて泣いているかもしれないと、凛菜は思った。

——環奈、血は繋がっていないけれど「お姉ちゃん」が迎えに行くから、そこで待っていてね。

クローゼットの鍵が保管されている場所は、父の行動を普段から記憶していたので、凛菜はすぐに見つけることができた。こういう時は、我ながらAIで本当に良かったと、凛菜は思う。

「環奈、もう大丈夫だからね」

凛菜がクローゼットを開けると、薄暗い空間の中でジロッと睨みつける環奈が佇んでいた。ニヤッと笑みを浮かべる環奈があまりに不気味すぎて、凛菜はしばらくその場に立ちすくんでいた。

「暗いところに閉じ込められていて、怖くなかったの?」

恐る恐る、凛菜が声をかける。しかし、凛菜が心配して話しかけても、ケラケラと不気味に笑う環奈の姿がそこにあった。その時に、「この女は普通じゃない」と、凛菜は悟った。

その後、両親こと「佐藤夫婦」は、離婚することとなる。離婚の理由は、義男が「実の子」である環奈に冷たく当たる姿を見て、由香里が耐えられなくなったからだ。

「どうして実の子に、そんなに冷たく当たるの?なんで、ロボットの方を可愛がろうとするの?」

「だって……。そんな育てにくい子を育てても、将来自分たちの面倒を見てくれないかもしれないし」

「自分たちの面倒を見てもらうために、子どもが欲しいと思っていたの?それなら、あなたかなり最低よ!」

「い……いや。そうじゃなくて……」

義男と由香里は、いつも姉妹のことで喧嘩ばかりしていた。

——私を製造したMENNTAでは、『子どもは、親に幸せを与える存在である。

親の前では、いつも笑顔を絶やさぬように』と、何度もインプットされ続けてきたというのに。

実際のところ、現実では子どもが原因で喧嘩している姿しか見たことがないのは、どうして?もしかしたら、本当は私さえいなければ、環奈と家族3人で幸せに過ごせていたのではないかしら……。

義男たち夫婦が大喧嘩している時は、凛菜は何処かへ消えてしまいたい気持ちで胸がいっぱいだった。

佐藤夫婦が離婚後、義男は実の子よりも、優秀で育てやすいAIロボットの「凛菜」を引き取る。母は、やや発達に遅延のある環奈を引き取ることとなる。

由香里がAIの自分より、実の子を大切に思っていたのは、凛菜も理解していた。由香里からすれば、体を痛めて産んだ実の子の方が、大切なのは仕方ないだろう、と。

由香里は、凛菜と別れる最後の日に「元気で」と囁きながら、何度も抱きしめる。

由香里は自分より環奈贔屓だと認識していたが、自分にも一応「愛情」は持っていたのだなと、凛菜は安堵した。

「あなたはロボットだけど、人より『人間らしい心』を持っているから。きっと幸せになれるはず。私たちなんかよりも、絶対に幸せになるのよ」

由香里は、凛菜と別れ際にこう伝えた。離婚後、義男はその半年後に他の女と再婚。義男にはどうやら、母の他にも女がいたらしい。離婚したことにより、由香里は環奈と2人きりとなる。

義男

仕事一筋で30半ばまで頑張ってきたある日、義男は母から「そろそろ孫の顔が見たい」と言われた。

一人息子の義男は、母の期待に応えるべく勉強、仕事も奮闘してきたというのに、今だに両親から褒められたことがない。

高卒の父母は、学歴コンプレックスを全て義男に押し付けてきた。

「義男ちゃんは、お父さんのようになっちゃダメよ。一生懸命勉強して、いい会社に入ってね。たくさんお金を稼ぎなさい」

父は仕事を転々とするタイプで、どこにいっても長続きしない。父の飽き性が全ての根源だと義男は感じていたが、母は「お父さんが、高卒なのが悪い」と、いつも学歴のせいにしてばかりいた。

違う。父がダメなのは、学歴が問題ではない。嫌なことがあったら、すぐに逃げてしまうその性格に問題があっただけだ。

きっと父のことなら、いい大学に行ったところで「嫌なことがあった」と弱音でも吐いて、中退でもしていたんじゃないだろうか。と、義男は思った。

でも、そんなことを母に言ったら「どうして、そんな酷いことを言うの……」と悲しんでしまう。義男は両親への優しさから、本音を話さないことに決めていた。

むしろ人生が上手くいかない時に「学歴のせい」に出来るなら、いっそ学歴コンプレックスは言い訳の材料として優秀なのではないかとすら、義男は思っている。

義男の母はトレンディドラマを見るのが好きで、いつも煌びやかなオフィスで働く女性達を見ては「母さんも、こんなところで本当は働きたかったのよ」と、目を輝かせていた。

義男の母「千恵子」は、高校を卒業してすぐに地元の工場で作業員として就職。その後、同じ職場で出会った父と交際がスタートする。

20歳の時に、母の千恵子は妊娠してできちゃった結婚。その時できた子どもが、義男だった。

今思えば、母自身も、高卒だったことが原因で希望の職につけず、キャリアを思うように形成できなかったことにコンプレックスを感じていたのではないかと、義男は思う。

「私がもし大学を卒業して、綺麗なオフィスで働くOLだったら。もっと人生は違ったのかしらねぇ。

都会のOLだったなら、私はもっと交際相手も慎重に選んでいたし。できちゃった結婚なんてしなかったはず」

母は、いつも義男にどうでもいい「たられば話」ばかり持ち込んできた。その度に、義男は「そうだね」と乾いた声で返答した。

そもそも人生に「あの時もしも」なんてものは、存在しないというのに。

もし「あの時、もっと頑張っていれば」と思うのであれば、なぜその時に頑張らなかったのか。

頑張らなかったということは、その運命をその人自身が選んだからに他ならないのだ。希望の人生を送りたいなら、目標に向かって懸命に努力しなければならないのだと、義男は思った。

義男は父のようにも、母のようにもなりたくない。学びがないことを言い訳にして、何かを諦めたくなんてないし、言い訳の材料としても使いたくなかった。

義男は無我夢中で勉強し、地元では有名な国立の大学へ進学する。そうすれば、きっと母も鼻高々だろうと思った。

義男が受験合格を伝えると、母から「へぇ。合格したんだ。そう言えば、近所の木村さんの息子さん、京大だって。義男も、もっと頑張れば京大に行けたかもしれなかったわよね」の一言のみで片付けられた。

——こんな時は「合格おめでとう」って言われるんじゃなかったっけ?

それにしても、近所に住む木村の名前なんて、なんでこんなところで出すんだよ。そもそも木村は、俺よりずっと上のランクの進学校に通っている時点で、同じ土俵にすら上がれていないというのに……。

義男は、母が名前を出した中学の同級生である木村のことが、心底大嫌いだった。

中学の頃から、木村は地元で有名な秀才だった。木村の実家は父親が会社を経営している。

木村の家が経営した会社さ、地元では知らない人がいないほど名の知れた企業だった。その一方でワンマン社長だったことから、リストラを頻繁に行うなどの悪い噂もチラホラある。

ある時には、木村の会社でリストラを宣告された男性が、自宅で首を吊って自殺するというショッキングなニュースも流れたほどだ。

だが、木村の実家が運営する会社の不祥事は、不思議とすぐに報道されなくなる。風の便りによれば、どうやら木村家が多額のお金で揉み消しているという話もあるらしい。

木村の実家はお金持ち、成績優秀で周囲からも一目おかれる存在ではあった。ただ義男は、意地の悪い性格をした木村のことが心底嫌いだ。

木村からは、「お前んとこのダメ父さん、仕事また辞めたの?」と、父親のことを揶揄されてきた。

悔しいものの「ああ、そうだね」と、義男は適当に切り返す。行き場のない怒りを胸に、義男は震えた。

あれから何年か経ち、義男は希望の就職先に就き、がむしゃらに働いた。やがてついに、努力の成果が報われ、義男の昇進が決まる。

今度こそは、きっと母にも喜んでもらえるはずだ。ところが、母からは義男が求めていた返答が返ってくることはなかった。

「ふぅん。それって凄いの?」

「別に凄くはないけど……」

「そういえば、木村さんの息子さんがね、結婚して子どもが生まれたんだって。結婚相手は、キャビンアテンダントらしいわ」

「そうなんだ」

「義男、交際相手はいないの?

いないなら、母さんのパート先に『友達がまだ結婚できないから、誰か紹介できる人を探している』と言っている女性がいたから、聞いてみようか?」

母の提案に、義男はうんざりした。

「……わかったよ。その女性が紹介したいと言っている友達と、今度会ってみるよ」

義男は母のパート先で働く女の紹介で、由香里という女性と出会う。

正直由香里は暗い雰囲気の女性で、義男の好みではない。これから婚活するのも面倒と感じていた義男は、母を喜ばせるには早く結婚して、子どもを産んでもらった方がいいだろうと考えた。

義男は、自分の意に反し、由香里に強引なアプローチを続ける。由香里は押しに弱い女で、落とすのに時間はかからなかった。義男はニヤリとほくそ笑む。

義男は、今度母に孫の顔を見せたいと、妊活を由香里に促す。ところが、妊活が思うように進まない。

義男は、イライラした。ふと、たまたまフリーペーパーが置いてある棚の隣に陳列してあった「AIロボットサブスクリプションサービス」のカタログを、義男は発見する。

カタログの内容によると、どうやら子どもに恵まれない夫婦でも、AIロボットによる赤ちゃんのレンタルを受けることができるらしい。

AIロボットは発育に合わせて、少しずつ大きく成長していくというのも、義男は魅力に感じた。これは、もしかしたら自分たちにとってピッタリのサービスかもしれない。

頭にピンときた義男は、由香里の前でカタログを広げた。

しかし、カタログを見た由香里は、どこか不満そうだ。一回、何が不満なのか。こんなにこっちは、一生懸命妊活と向き合っているというのに。

由香里は気が乗らない顔をしていたが、義男としては上手くいかない妊活を続ける方が、もっと嫌だった。

気の進まない由香里を強引に説得した義男は、AIサブスクリプションサービスを利用して、赤ん坊の姿をしたロボットを迎えた。

サブスクリプションのいいところは、いつでも嫌になったらすぐ返却できるところだ。もしかしたら、実際に子どもを育ててみて嫌になり、途中で断念することだってあるだろう。

実の子ならそうもいかないが。AIロボットのレンタルなら、いつでも辞めることができる。

ところが、AIロボットを迎え入れ、予想もしない出来事が佐藤夫婦の身に起こったのである。なんとAIロボットのレンタルをスタートした1年後に、実の子が誕生したのだ。

ロボットの赤ちゃんは、もうレンタルサービス会社へ返却した方がいいのだろうか。義男は悩んだ。

しかし、実際のところ1年育ててみて、ロボットの赤ちゃんに対して愛情が全くなかった訳ではない。

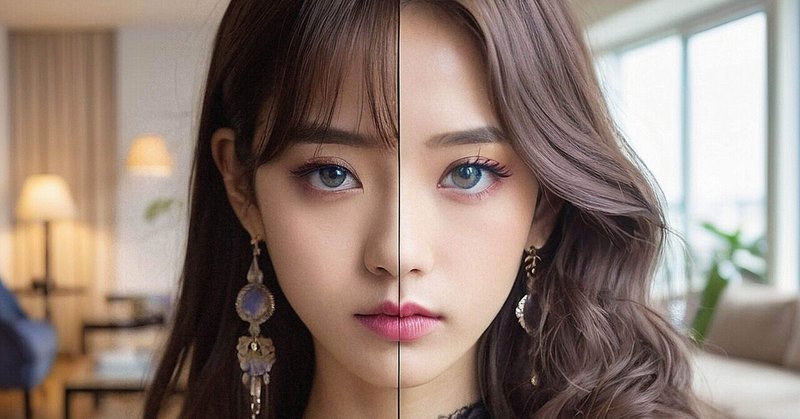

AIロボットの赤ちゃんは、間近で見てもまるで人間のように精巧な作りをしており、どこから見ても本物の人間とは見分けがつかないほどリアルだ。

祖母からはお祝い金のみならず、20万円ほどの雛人形まで受け取っている。もう後に引き返すことはできないと、義男は覚悟を決める。

結局義男は、AIロボットの赤ちゃんのレンタルを継続したまま、実の娘を育てることにした。

しかし、2人の子どもを育てるにつれて、夫婦の関係にもやがて亀裂が生まれる。従順で育てやすいAIの赤ちゃんに対し、実の子は発達も遅い上に、思うように育たない。酷い時は、激しく号泣し、大暴れをする始末。

由香里は、泣きわめく環奈に対し「本来の人間らしくて、可愛いじゃないの」と言うものの……。

いつも仕事で疲れ果てて帰ってくるのに、家に戻ってからも娘から泣きされてはたまったものではないと、義男は感じた。

いつの頃からか義男は家に帰らず、夜のお店へフラフラと顔を出し始める。義男は、お店で出会ったホステスの木梨優香と出会い、その後不倫関係へと発展する。ますます義男は、家に帰らなくなった。

家に戻らず、ほぼワンオペ状態で娘のお世話を任せていたこともあり、由香里の心はますます義男から離れていく。

孤独をふと感じるのも、もちろん自分がすべて悪いのは承知の上だと、義男は思う。

子どもが欲しいと言っておきながら、向き合おうともしないなんて。なんて、僕は最低な人間なんだと、義男は自己嫌悪に陥る。

——仕事も勉強も一生懸命頑張ってきて、親の期待に応えるために結婚して子ども持ったというのに。結局母からは認められることもなく、温かい家庭すら築けていないじゃないか。

ふと義男は、嫌なことがあるとすぐに会社を辞めてしまう父の姿を思い浮かべた。

父のことを思い出すのは避けてきたが、結局義男は大嫌いな親父にそっくりなのだ。義男は絶望した。

第五話へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?