iPad譜面化にあったらいいもの

前回に続いて、譜面をiPadに集約して活用する方法の続きです。今回はあったら便利なものリストです。

4~5年前は、ニーズも少ないし、そもそも情報もない、機材もない、ないないづくしでしたが、少しずつ音楽家の電子譜面化も世界的に広がってきました。instagramを見ていても、だいぶiPad譜面を見ますね。良いことです。今からピックアップするものは、Youtuberな人や、ここ数年のBlogerの方が紹介しているものもあるでしょうから、目新しくないと思いますが、自分が使って良いと思うものを紹介していきたいと思います。

まずはこちらから。

<譜面ホルダー>

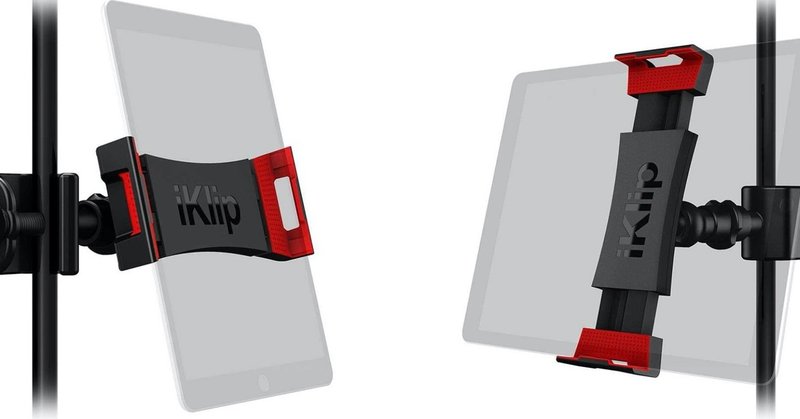

リハーサルスタジオや、ライブハウスにあるマイクスタンドに取りけて固定するタイプの譜面ホルダーです。K&Mというメーカーからも出ていますし、もっとお安いのもあるのですが、なにせ固定するのは、iPad Pro12.9型です。しっかりした安心感あるホルダーにしていないと、事故が起こってからでは遅いです。僕はiKlip の旧型ホルダーも持っていますが、当時は唯一12.9型を挟み込めるホルダーでした。譜面台に置いてもいいのですが、ライブ時は見た目もスッキリしますし、簡単に角度調節ができるので、お値段なりの価値があります。

<Apple Pencil>

これはiPadを買ったからには、当然のチョイスです。問答無用に買うべしです。forscoreでは、Apple Pencilに対する設定もできますし、なにより画面に手をついても、Pen先しか反応しないので、スムーズに描画と書き込みができます。

<フットペダル>

僕はこちらのAirturn Ped(Proではない。最近発売されました)を持っていますが、最初こそ使っていたのですが、今は使用頻度が少ないです。この製品の特徴は踏み込み音がないので、静かに使えます!というのがメリットでもあり、踏んだ感触がないから、間違えて二度押してしまって、「あわわわわ!」ってなることを、何度も経験しています。Ped Proは充電型ですが、Ped無印は、ボタン電池なので、これの予備を常備しておくのも大切です。電池切れで、動かないのも悲惨なので。

今はフットペダルをなるべく使用しなくていいように、自分で作るfinaleの譜面は余裕のあるレイアウトで作ってしまいます。なので、出番は減少しましたね。

<無線イヤホンとBluetooth送信機>

僕が現在使用しているiPad Pro第3世代から、イヤホンジャックがなくなりました。なので、ちょっとした音の確認は本体スピーカーが4つも付いていて、なかなかの大音量が鳴るのでよいのですが、楽器をフルパワーで鳴らすとさすがに本体スピーカーでは、聞こえなくなります。

昨年発売された、こちらの無線イヤホン。当然Apple製品なので、すんなり繋がります。ノイズキャンセル機能も優れていますが、外周音の取り込み機能があり、これをONにした状態で、iPadの練習音源を鳴らして、【音源+楽器演奏音】をうまくミックスさせると練習も捗ります。まぁ、高いですけど、そんな使いみちもあるよ、という話。

iPad内の音源を外部のスピーカーやミキサーに接続する場合、Bluetooth受信機が必要になってきます。似たようなものは沢山ありますが、必要に応じて使っています。僕は家のミキサー用と、音楽教室のミキサー用に接続したままにしてあるものと2つ使っています。一時期は、家のものを持参していましたが、よく忘れるので据え置きにしました。

<譜面作成ソフト - finale- >

5万円オーバーなので、なかなか躊躇しますが、廉価版のfinale Printmusicの動作環境が最新OSに対応しなくなっているので、finaleファミリーでは、最上位版のこちらを入手するしか選択がありません。

楽譜出版社も使用しているということですが、”購入したその日から出版社クオリティ!!!"とはいかず...ハッキリ言ってクセのあるソフトです。同業他社の、SibeliusやDoricoなども体験版で試したこともあるのですが、すでに体の一部のようにショートカットキーを覚えているので、もう鞍替えは僕には無理でした。

本も高い。けど、傍らに置いて進めるのが良いと思います。

<結論>

自分自身は、結局finaleで作った譜面を、iPad Proで表示して演奏をしたり、生徒さんの譜面を作ったりという必要に迫られる状況があるので、これだけのものが必要になってきますが、すべての人にこれがいるわけではありません。

iPad本体で撮影した譜面メモや、PDFデータになっている譜面データを表示するだけでも、十分活用することができるのが、iPad譜面化の第一歩になると思います。

どうぞ、気軽にはじめてみましょう。

さて、この項目は次回のアプリ活用編に続きます。

あなたの生活にお役に立ちましたら、ご協力いただけると幸いです!