葛西城東まぽろし散歩#04/北砂町01

中川船番所跡から小名木川へ入った。

江東区は川の都だ。しかし今ほとんどの川が無くなってしまった。大きな川筋しか残っていない。小名木川はその一つだ。

少し入ったところに宝塔寺が有る。真言宗智山派だ。慶長15年(1610)に法印賢意が創建したという。

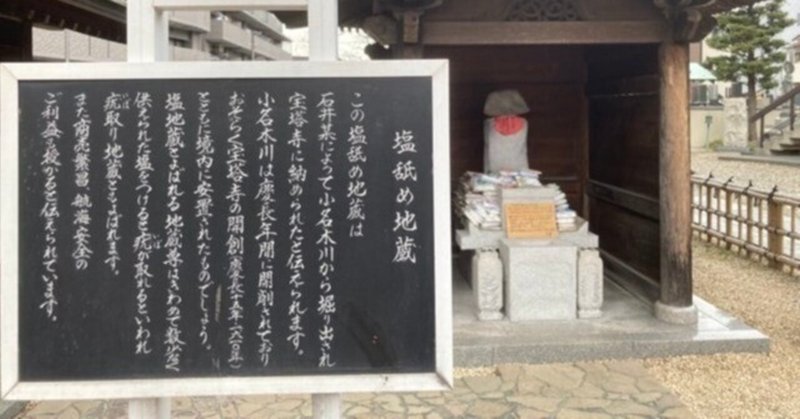

小名木川からすこしはいったところに塩舐め地蔵がある。

由来を読む。

「この塩舐め地蔵は石井某によって小名木川から掘り出され、宝塔寺に納められたと伝えられます。

小名木川は慶長年間に開削されており、おそらく宝塔寺の開創(慶長15年)とともに境内に安置されたものでしょう。

塩地蔵とよばれる地蔵尊はきわめて数少なく、供えられた塩をつけると疣が取れるといわれ疣取り地蔵ともよばれます。

また商売繁盛、航海安全のご利益も授かると伝えられています。

境内掲示板」

「家康さんは、江戸に引っ越しした来た時、塩は必須だと思ったんだ。当時、塩は下総行徳にあった」

「東京湾では作られなかったの?」

「葦原だったしな、海岸線が短かった。塩はムリだったんだ。・・塩を焼くと云うだろ?

だいたいは藻を焼いて、その灰を海水で固め灰塩を作るところから始まるんだ。それで塩を焼くという言い方をする。」

「藻?」

「ん。藻だ。おもにホンダワラだ。昔は玉藻って呼ばれてた。灰塩に海水を注ぎ、かん水を採るんだ。そして藻を積み重ねて、上から海水を注ぎ、かん水を作る。これを煮て作り上げるんだ」

行徳あたりで、塩浜面積が多かったのは、本行徳村、両妙典村、欠真間村だった。製法は、日光で塩水を干しあげ、塩分を含んだ砂をざるかごに入れ、その上から海水を流して塩分をとり、この塩水を塩釜に入れて焼いて塩をつくるものだった。

海水を干しあげるため、暑い旧暦の6月、7月が最も塩づくりに適した時期だった。また一度雨が降ってしまうと3~4日日照りが続かないと製塩が出来ないため、天候に大きく左右された。どうしても専業とは出来ず農間余業として行なわれたようだった。大きくても2町歩弱だったらしい。当時1反歩の塩浜で20石弱の塩が生産されたという。

「すごい大変ね」

「ああ、塩田農家に豪農はないと云われる。日本は奴隷がいなかったからな。奴隷制を使った集約化は出来なかったンだよ。実は行徳の製塩はそんなに古くない。戦国時代だ。語北条氏に年貢として納められていた記録は残っているが、それほど古いものではない。もともとは上総国五井で行なわれた塩焼きを・・本行徳村、欠真間村、湊村の3力村が受け継いで同地で始めたものなんだよ。

これが家康さんの引っ越しの目に留まった。塩はね。籠城の時に必須なんだ。そのために自領内で塩の安定供給は大事でね。家康さんもまずはこれを考えたらしい。行徳は"御手浜"として塩業を保護したんだ」

家康は積極的に塩田開発のため資金貸付け(拝借金)を奨励した。年貢は「3公7民」に抑制され、年貢は米だけではなく塩による納税も許されていた。

「道三掘から小名木川は"塩の道"だったわけね」

「そうだ。行徳からは"行徳船"というのが出てね。日本橋小網町まで塩を運んでいる。もちろん、さっきの番所を通ってね。江戸へ運ばれている」

「それで、塩舐め地蔵ね」

「ん。宝塔寺建立とともにこの地蔵は有ったようだから、もしかするとこちらの方が旧いかもしれない」

最盛期、元禄検知から見ると、行徳の塩浜の面積は191町7反余・15か村、1810年代(文化末期)には136町4反余・16か村だった。しかし逆に言うと行徳はまさに「行徳検地」で公儀官職だった。そのために保護は受けやすくなったが、1筆ごとの面積が固定化され、瀬戸内海沿岸のような生産規模の拡大が困難になってしまった。

「しかし、行徳船は時代に追いつかなくなってしまったんだ」

「どうして?」

「官製だったからね。ニーズに関係なく大量生産しないまま安寧に日々を過ごしてしまったんだよ。そんなこんなしているうちに大江戸は100万人都市になって行って、塩はまったく足りなくなっちまったんだ」

「あらあら」

「そう・・あらあらだ。そのうち"下りもの"って奴でね。はるかに官製行徳塩より安い関西の塩が入ってきて、どんどんと自然凋落してしまったんだよ。

こんなデータがある。行徳塩田の面積(反別)統計(単位:町)

寛永6年219(町)/元禄15年191/宝永元年179/享保19年192/文化12年184/明治13年175/明治37年115/大正10年40/昭和4年13/昭和24年/消滅」

「消滅!!?」

「明治の御代、富国強兵で台湾と朝鮮半島を明治政府は我が領土にした。台湾人、朝鮮人を日本国民にしたんだ。そのときに安価な台湾産塩の流入が始まった、それで塩の専売制度が導入されたんだ。その頃には質の劣る行徳塩田は整理の対象となっていたんだよ。さそのうえ大正六年(1917)の大津波があった。行徳一帯の塩田すべてが甚大な被害に遭ったんだ。致し方なく昭和初期には製塩をやめ、通常の農地に転換する農家が増えんだよ。それでも戦時中には不足する製塩に復興するところがあったが、キティ台風(1949)によって壊滅的な被害を受けてこれも閉鎖されてしまった」

「ほんとに酷い目ばかりだったのね」

「ん。ただね、何しろ畑としては貧しい所だったからね。雨が少ないし乾燥地帯だしピーナッツくらいしか採れないところだったしね。土地は都内近郊のわりに低廉だったンだよ。塩田の跡地だったからな。それに目を付けたのが東京ディズニーランドだったんだ」

「ディズニーランド!?」

「ああ。アレが行徳塩田の跡地だ。見事な業態変革だな。びっくりだ」

「え~ディズニーランド??」

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました