書けん日記:24 実践貧乏めし - とうもろこしの粉のパン

私の食生活からひっそりと始まった、日米貧乏めし合戦、後編――

『とうもろこし粉のパン』に取り掛かる。

T氏「大根飯はいいとして。アメリカ代表のとうもろこし粉のパン、ってこれ」

不肖「いわゆるコーンブレッドですね。日本だとおしゃれなイメージの」

T氏「貧乏めしとは、少し違うんじゃないかコレ」

不肖「アメリカ文学、マーク・トゥエイン先生の作品や、大草原の小さな家にもコーンブレッドはよく出てきますし。なんてったって感謝祭では七面鳥と合わせてコーンブレッドはマストアイテムですし」

T氏「感謝祭に食べる……ってことは。暗くつらい時代の祖先を偲ぶと――」

不肖「はい、そこは大根飯との対戦相手ということで。なるべく昔風のレシピでやってみます」

コーンブレッド、とうもろこしの粉のパンは――

昔のレシピを見ると、バターミルク、すなわちバターを作ったあとに余る脂気のないミルク、を入れたりしたとあるので、現代の私が再現するとなるとスキムミルクあたりを入れればいいのかもしれないが……。

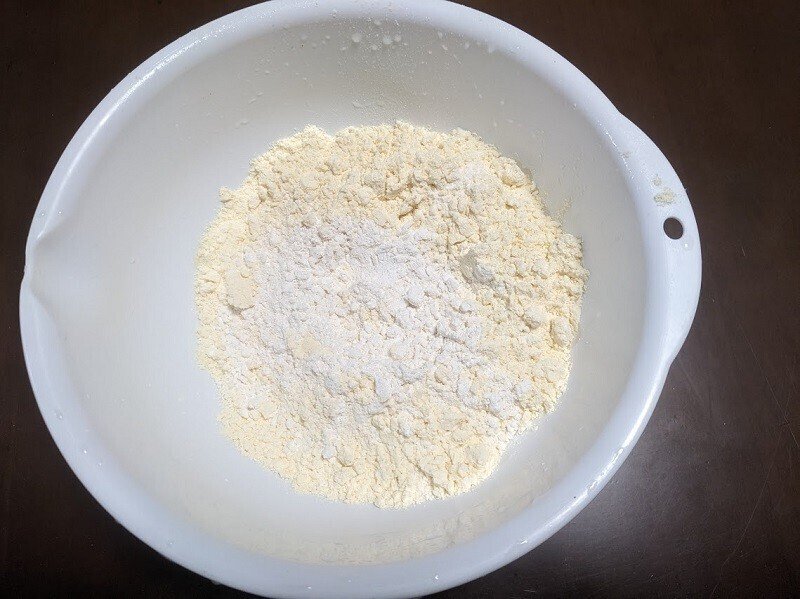

ここは、植民地時代のアメリカの農村ではこうだったのでは?と……とうもろこしの粉、中挽きのコーンミール8割に、つなぎの小麦粉を2割混ぜたもの、二八そばならぬ二八コーンブレッドでまず生地を練ってみる。材料はそれだけ。

まずはボールに粉を……そこに、粘りを補うためのお湯を――こねこね。

T氏「……なんかうす黄色くて。こねるときにちゃんと手ェ、洗った?」

不肖「ししし、失敬な。衛生管理は問題ない、のですが――なんかこねているときに、ボソボソというかちょっと不安はつきまといましたね、水ではなく熱めのお湯でこねてグルテンは出してみたのですが」

そのこねた生地を、熱が通りやすいように伸ばして平パンの形にする。

貧乏料理ゆえ、かかる熱量と時間もなるべく節約する……。

そして――

このパン生地を少し寝かせてから、予熱したオーブンで焼いたものがこちら。

T氏「……見た目はそれなりだな。貧乏めしという意味で」

不肖「……家で焼く、普通の平パンと同じような仕上がりですが――さて」

――実食。

後攻、アメリカ貧乏めし「とうもろこし粉のパン」。

果たしてお味は…………。

…………。うん。失敗。……というか――固い、なんか変な匂い。

不肖「……失敗した人生の味がしゅる。ボソボソで固くて、水がないと飲み込めないやつ」

不肖「砂糖、入れてないのになんか甘い、生ぬるい感じの甘さ……。しっかり焼いたはずなのに、なんか粉っぽい粘っこい、生焼け缶があります。……うん、しっぱい」

T氏「まあ、予想通り。ミルクとか砂糖とか、卵とかベーキングパウダーとか入れれば化けるかもな」

不肖「それだと普通のコーンブレッドですな。……まあ、貧乏めし対決の趣旨としてはこの仕上がりは間違ってはいないのですが――もう少し手心と言うか……」

T氏「アメリカの名誉を毀損するレベルで、悲惨な結果だな……」

不肖「もう一度、メイフラワー号の頃の感謝祭レシピを探してみますか……」

……とうもろこしの粉のパン――

貧乏めしアメリカ代表、としてはなかなかに強キャラでした。

……というか、こんなもん子供に出したら泣くわ。

さすがに、例のマフィアの幹部筆頭の子供時代でもこれはないはず…………。

……否、もしかしたら。

……例のギャングの電柱野郎。

彼の悲惨な少年時代なら――プロテスタンティズムなキリスト教原理主義がこじれた彼の家庭、地元の会衆派どころかアーミッシュにもエンガチョされるレベルの家で出されていたパンは、食べ物はこのレベル――否、これ未満も十分ある。あったはず。

そんな思いを馳せ、設定メモを再確認する不肖。あと、アメリカさん、ごめんなさい。

T氏「よし。ここまで書いたな。じゃあ……大根飯のとき、何でも書くって言ったよね」

不肖「アッ まさか――」

T氏「大根、おしん、アメリカ貧乏めしと来たら。やることはひとつだろうが」

不肖「……あの世界での、貧乏描写とか――いや、私ウッキウキで書いていますけど。あれ、お客様に喜ぶ方、いらっしゃるんでしょうか……」

T氏「それを確かめるんだよ。ボタンは正直だからな」

不肖「げっ、外道~~~~~~~」

SS『Everyone wants』

クリスマスの夜に、降り続いていた雪はやみ、そして。

「欲しいもん……ないか?」

恋人の言葉が――

それだけが。ぐるぐると暗闇の中で巡っていて。あいつの、愛しい顔もあの姿も。金色の髪も、魂が震える声も。背骨から勃起するようなあの匂いも。肌も。全部が、暗闇の中で思い出せなくって。ただ……。

欲しいものは、何だ――

俺に向けられたその言葉だけが、あいつの声でぐるぐるして、そして。

「――…………。……ジャン…………」

目が、覚めた。

「……。そうか、ジャンは――」

バクシー・クリステンセンは。

薄暗い部屋の中で、眠りから覚めて。その大きな体を起こしておんぼろのベッドを軋ませる。全裸で眠っていた彼の分厚い胸板を、野生動物のように筋肉で分厚い肩と胸板を、それを包む肌と骸骨の刺青を――とうに窓ガラスは破れ、そこを塞ぐベニヤ板の隙間から差し込む細い陽光がぼんやり、暗い部屋の中を浮かび上がらせる。

寒い。まずい。寝すぎた、危ない――

バクシーはベッドから足を下ろし、器用な趾の先で床を探って。脱ぎ捨てられていた下着と、装甲された革のズボンを見つけてそれに足を通す。

「……ジャンは―― ……いま、どのへんだろうなァ」

無意味な独り言をほの暗い中に捨てて、ベッドを出たバクシーは。真ん中に穴を開けたボロ毛布をかぶって、腰を紐で縛り。それを上着にして活動を始める。

部屋の真ん中、床板を剥がして地面を掘ったかまど穴の中は、凍気で完全に冷え切って、灰の中の熾火もすべて死んでしまっていた。

バクシーは、かまどの中に。拾い集めた木っ端や木の皮を、子供の積み木のように重ねると――豚の脂を染み込ませた帆布でくるんであったマッチの箱から、大切そうに。蝋で頭をコーティングしてあった防水のマッチを、革ズボンの鎖帷子の部分でこすって発火させた。

ボッとマッチの燐が燃えて。小さく目を刺す悪臭、そして火がかまどの中で木の皮に燃え移るのを、バクシーはぼんやりした目で見……そこに、小枝を、そして割った廃材、作っておいた木炭を載せてゆく。

寒い。油断した。しかも、裸のまま寝ちまってた――

バクシーは、昨夜の。明け方に近い、恋人との短い時間を思い出し。

いっしょに、パンケーキと干したソーセージを焼いて食って。一本のコーラを二人で飲んで。いろんなことを話して。

眠気は、来なかった。二人とも、次の朝が――今のバクシーと同じ、別々だとわかっていて。どちらかが切り出すでもなく、食事で向かい合っていた恋人とバクシーの体と顔が、隣り合って、そして。

耳に、愛をささやくキスから、唇での無言のキスへ。オスの発情をしきって、キスももどかしくなったバクシーが立ち上がったときに……恋人のジャンカルロが、いつものようにそれをからかって。自分は座ったまま、バクシーのベルトを恋人の手指がわざとゆっくり、外して……そして。

これが四月から夏だったら、窓の外が明るくなるまで。二人の恋人はセックスをして。オスの男が果てたり、その恋人が気絶するように脳と体幹だけでいき果てて動けなくなったり――そのたびに、キスや言葉でセックスして。そして……また。

「……ジャン、来週には戻るか。ちょっと、やりすぎた」

最後は、バクシーのほうが失神寸前の寝落ちでベッドに沈んでしまい……朝からボス・イーサンの付き添いで出発することになっているジャンカルロは、ひとり身支度を整えて、そして。

「なあ、バクシー。なんか、欲しいもん……ないか?」

「……え。欲しいもの、って。ん……もう一発やりてえ」

「あほ。寝落ち寸前でなにこいていやがる。おやじと一緒に、シカゴの手前まで行ってくるから――たぶんクリーブランドあたりであちらさんと会う手はずだから……あっちの街で、なんか。探してきてやろうか」

「……そうだったな。あんなハゲ、一人で行かせりゃいいんだよなあ。……つか。ボングのでぶ野郎。“疾犬のジャンカルロが。本当に生きているのかどうか”確かめたがってるんだったか――」

「それもあるだろうな。名目上は、おやじを。シカゴの跡目争いで味方につけておきたい、ってこったろうな」

「初老おやじたちの後方彼氏づら、きもーい。……いいのか、ジャン。あれだったら俺も行くし……いや、俺が護衛についたほうが」

「おまえは、シカゴの紳士たちに恨まれすぎてるからな。おやじを味方につけるのも、けっこうな博打だぜ、ボングやニッティにとっては、な。……大丈夫、心配すんな」

ジャンカルロは、そう言って。

ベッドで、セックスの残滓の上のバクシーを残して――行ってしまった。

「……欲しいもん、かあ」

結局、恋人にそれは伝えられなかった。言えなかった。

――おまえがいてくれたら、それでいい。

お前が欲しい、ただ、それだけ。それは決まっていたし、何度も伝えていた。……が。いざ、問いただされると――それを伝えても、なんだか茶化しているようで。

「……セックスのあとは、よくねえな。ザーメンと一緒に、キモチが出ちまって。抜け殻だわ、俺」

バクシーは、穴のかまど、その脇に掘られた通風孔から逆流するうっすらした煙で手のひらを温めながら。独り言して。そして、

「……はら、へったなあ」

昨夜、恋人と一緒に食べたパンケーキはもう、胃袋どころか小腸にすら残っていないと内臓の冷たさが訴えていた。パンケーキを焼いたフライパンにこびりついていたラスクのような焦げ目も、話しをしながらみんな食ってしまっていた。

「……めし、食おう」

バクシーは、冬の靴下に。こちらはしっかりそろえて脱いであったブーツにも足を通し、毛布の貫頭衣姿のまま、焚き火で温まった身体で部屋から出ていった。

◇ ◇

カフェであったり、モーテルであったり。ダイニングでも、パブでもあり。そして売春宿だったこともある《カサブランカ》――そのホールには人の気配もなく、しんと冷え切った重い空気に満たされ。並ぶテーブルの上には何も、無く。

そこは――

いつも……あのときも、ゆうべも――恋人が座っているテーブル、椅子も。今は、主人の帰りをじっと待つ犬のようで……バクシーは、その傍らを。ジャンカルロの体温が残ってないか、未練たらしく確かめるようにテーブルを手指で触れて歩き、奥のカウンターに進む。

そこには……。

「…………。……」

物音ひとつ立てず、炊事をしている小さな姿があった。

バクシーの長駆と比べると、別の種の生き物のように小柄な女性、萎んでしまったような姿の老婆……ここ《カサブランカ》の女主人、ハリケーン・リリーが厨房に、いた。

「ユリエ。なんか食わせて」

バクシーの声に。何かの手仕事をしていたリリーは顔すら動かさず。

「……昼まで寝ているような男はねえ。ろくでなしだよ」

「うん」

「甲斐性がないなりにせめて、お天道様と一緒に起きるぐらいのことは、しな」

――そうだね。と、答えたバクシーは。明け方、暗いうちに出発していった恋人のことを、また、思い出し。

「……ジャンのやつは、朝めし。食ってった?」

「あの子は、豆の煮付けとパンを食べたよ。ろくでなしのほうは、パンだけ食べていったよ」

「そっか。ありがとな。…………」

バクシーが、続ける言葉が浮かばないままカウンターの前で立っていると。

「…………」

黙々と手仕事を、冬の保存食、カボチャを料理したあとの中身の、種。それを干したものをちまちまと割って、中の実をリリーは取り出す仕事を続け、そして。

「男どもは、どいつもこいつも――」

立ち上がったリリーは、ガタゴトと。石炭ストーブに備え付けの鍋の蓋を開け、そこからトロリとした豆の煮付けを、大きなパン、平たく切ったソーダブレッドの上に、盛って。

「…………」

それを皿に乗せて、いつものコーヒーのカップと一緒にバクシーの前に置いた。

「ありがと……なあ。肉が入ってねえのはチリコンカンじゃなくて、チリビーンズ。って言わねえかババァ」

「食い物につべこべ言う男も、ろくでなしだよ」

何も言い返せず。バクシーは、冷めた薄いコーヒーを湯で割った液体をすすって。ガツガツ、大きな口で。真っ白な獣じみた歯で、煮豆の乗ったボソボソのパンにかぶりつく。酵母ではなく、重曹で膨らませたパン。半分以上、トウモロコシの粉が入ったパンは口の中で砂のようだったが……豆の味で、トマトの酸味と甘さ、火花が出そうなチリの辛さで、油のうま味につばがわいてきて。ガツガツ、食える。コーヒーで、食道に、胃袋に流し込める。

「ババァ。コーヒーに砂糖、入ってないんですが。こんなの、マカロニ野郎だって飲まないよババァ」

「…………」

リリーはそれに何も答えず、ガチャガチャと、金属の器の音をかき鳴らしながら仕事をし……そして。

ドン、どん。と――がつがつ、パンを食い終わったバクシーの横に、カウンターに。小ぶりな丸い筒のような鍋を、欧州のどこかの軍用飯盒を四つ、並べて置いた。

「なんぞ、これは」

「あいつらのだよ」

「あー。あいつらなー。まさか、パイセンとセットで帰ってくるとはなー。クリスマスの奇跡。お涙頂戴」

「連中、朝方から仕事に出ているよ。あんたと違ってね」

「仕事ォン? 今のロックウェルには日雇いすらねえだろ。もちろんヤクザの仕事も。あいつら、なんのつもりだ――」

「朝まで寝てるよりはいいだろうさ。ほれ」

コン、こん。と――リリーはカウンターの向こうから、使い込まれたタフなおたまで、仲良く四つ並んだ飯盒のフタを、叩いた。

「これを、あいつらに届けてやりな。昼飯の、弁当だよ」

「えー。なんで俺が。んなサービスしなくても、腹が減ったらあのひよこども、べそかきながら戻ってくるさ」

――早く行きな。

もはや、バクシーがそこにいないように。また、カボチャの種を割る作業にリリーは戻って、そう。沈黙で告げていた。

「こんなとしてたらさあ――上下関係の ほうそくが みだれる って、死んだハゲデブが…………」

――わあったよ。

あきらめたバクシーは、大きな片手で四つの飯盒をいっぺんに、持ち。

そして。ふと……。

――恋人のことを、また。思い出し。

「なあ、ユリエ。この弁当、ジャンとおやじにも持たせたん?」

「晩飯ぶんまでね」

「ひゃっひゃっひゃ。こいつを開けたときのおやじの顔、見てえー」

バクシーは、礼するように空いた片手をリリーにひらひらさせ。

行ってしまった。

◇ ◇

一度、部屋に戻り。貫頭衣から冬着へ、チョッキと、これもリリーからもらった何の動物のそれかわからない、毛皮の内張りがある分厚い革のコートを羽織って。

そして、カチャカチャ鳴る飯盒の音の中に、また――恋人の声がよみがえって。それに答えられなかった自分を、思い出して。

「欲しいもん、かあ」

バクシーは部屋においてあった雑貨、ガラクタと言ってしまってもいい代物が詰まったずだ袋に飯盒四つを詰め、それを肩にさげて――外に、刺すような冬の外気の中に。

ロックウェルの、12月の街路に出ていた。

「あいつら。どのへんにいるか聞いとけばよかったナ」

生きて戻ってきた、四人の男たち――

デイバン戦争の、部下たち。ドッグ・グレイブ団の四人を探して、バクシーは刺すような寒風の吹く街路を、進む。

ロックウェルの冬はいつも残酷で、弱い生き物を試し、殺しにくる。

今年の冬は、クリスマスに雪が降ったが……内陸の岩沙漠に面したロックウェルは、夏の灼熱が終わると、すぐにやってくる冬は地獄の底のような渇いた寒気にさらされる。クリスマスの雪も、一晩であらかた溶けて、否、渇ききった冬の突風にさらされて消え。街路の所々に、相手がいない殺意のような氷が路面に張り付いて、人の足をすくおうとする。

「こっちかな」

びょうびょうと吹く寒風。打ち捨てられた鉱山から滲み出し続ける鉱毒が混じった砂埃がそこに乗って、生き物を痛めつける。バクシーは、コットンのスカーフを顔に巻いて、目を細め。まつ毛で、刺しにくるごみから目を守る細目で……進む。

◇ E ◇

最初は、《カサブランカ》から出て、東の街路を進んだバクシーは――

「……。おっ」

砂埃が巻き上がる道路、その傍ら。ごみが打ち捨てられたままの歩道を進む小柄な人影に気づいて、そちらに。わざと、靴底で路地とごみを踏み潰して、相手が気づくようにして進む。

そこには――老人のように小さく見える、若い男が……いた。

「あっ。バクシーさん」

「いよう。おつかれ。……フハッ、なんだそのかっこう」

その若い男。どこかの廃墟から引き剥いだらしい、古びたカーテンを切り貼りしたのか。頭には、防寒、そして毒砂よけの布をぐるぐる巻き付け。体には、出来損ないのマントのような古布を着込んだ……絵本で見る、砂漠の民のような有様の男に、DG団の構成員、ヴァルター・ノイラートに――

「まあ、ロックウェルには合ってるな。適応力、合格だ」

「どうも。まさか、雪が消えたほうがきついとは思いませんでしたよ――」

ヴァルターは、ターバンの下で顔を覆っていたカーテンをずらして顔を見せ、

「このロックウェルは、打ち捨てられた老人ですよ。産業も、なにもない。ごみしか残されていない」

「そのごみ溜めで、何やってたんだべ。おまえ。……さっき、上の方、ずっと見て歩いてたなあ」

「ああ、はい。電柱を……まだ生き残っている電信、電話線があるかどうか見ていたんですが――電線を盗むような連中すら、今のロックウェルにはいない。そこは幸運です」

「電話か。……仕事、してくれてたんだなあ」

ぼそり、言ったバクシーに。ヴァルターは少しムッとしたような、褒められて嬉しく、照れた顔をごまかすように、

「せっかく、命を拾って……ここで“あのひと”に再び、また出会えて、働けるんです。止まってなんていられません。……本当なら、もっと――」

「なんだー。俺はノーカンかよー」

「えっ、そ、それは……」

慌てたヴァルターに、バクシーは――ずいと、袋から出した飯盒をひとつ、突きつける。

「これは――」

「ババアからの差し入れ、心づくしってやつだ。弁当だってよ。冷めちまう前に、食えよ」

「ああ……。そんな。ありがとうございます、そんな。僕たちみたいな、押しかけてきた役に立たないごみくずなんかに――」

「やめろよー。俺はな、あの店じゃおまいら以下の扱いだぞ。泣くぞ」

「す、すみません……! ありがとう、ございます!」

「礼はババアに、戻ってからな」

手袋が見つからなかったのだろう。細く裂いた布を手指に巻きつけているヴァルターは、飯盒を両手で包んで。中身の暖かさを凍えた指に染み込ませ、その飯盒に……どこか、ものすごく遠くを見る目をしていた。

その、特定の部門では有能極まる部下、そして――団の中では、いちばん何をしでかすかわからない危険な男、狂った小型犬に、バクシーは。

「ああ、そうだ。日付変更線から帰ってきたサンタクロースが、おまえにプレゼントを受け取る権利をやろう。なお、何が欲しい?とかは聞いてやらねえ」

えっ?と顔を上げたヴァルターに。

バクシーは背負っていたずだ袋をゴソゴソ、かき回し。そこから、小さな袋を――靴下を縫い直した、袋状の何かをヴァルターの持つ飯盒の上に置いた。その小袋は飯盒の上で、金属片の詰まった音を立てる。

「バクシーさん、これは……」

「10セント硬貨だ。緊急連絡とかにな。公衆電話、それで使えるべ」

「あっ……。あり……がとうございます! あっでも……この通りの公衆電話は、あらかた壊されているか、通電していなくて使い物に――」

「カサブランカの、カウンターの隅っこにあるべ。あれをな、中にいるババァにな。おまえのスイートな坊や顔でオネガイしながら1枚置けば電話を使わせてもらえるって寸法よ」

「な……なんですか、それは。僕は……。でも、ありがとうございます、バクシーさん! そうか、これで――連絡線の、拠点をひとつ……」

「いいから。冷めねえうちにそれ、食え。いちばん大事な栄養素は、まっさきに消えてなくなるからな」

バクシーはそれだけ言って……。

行ってしまった。

ここから先は

¥ 300

もしよろしければサポートなどお願いいたします……!頂いたサポートは書けんときの起爆薬、牛丼やおにぎりにさせて頂き、奮起してお仕事を頑張る励みとさせて頂きます……!!