平坦な戦場

どうして僕は戦車のプラモデルを作ってるのか。たまに思うことがある。と言うか、ミリタリーがこれほどまでにプラモデルの重要なモチーフであることが不思議だ。戦車、戦艦、戦闘機。城だって軍事施設と考えればミリタリー。スターウォーズもガンダムも。

僕らは退屈している。想像した未来は来なかった。何にも起こらない毎日。オリンピックも来なかった。マスクをして、息を潜めて、通勤電車の窓から見える僕らの日常に圧倒的に足りないのは、「戦場」の匂い。

ミリタリーのアイテムは全て、戦場で生き残るための機械。日常の生活には全く役に立たない戦闘能力という不思議なスペックを誇り、過酷な環境にあわせて独自の進化を遂げた異常な物体。ロストワールドの恐竜に心が騒ぐように、ミリタリーのプラモデルには、僕らの日常にはない何かがある。

無理して平和主義者を装う必要もない。もちろん戦争する必要もないけど。僕らは日常に足りない「戦場」のパーツを組み立てているだけなのだから。プラスチックの模型で作る最強の世界。

PANZER NEST(パンツァーネスト)という一人乗りの要塞のことが気になってます。分厚い装甲ボディに機関銃と潜望鏡、暖房用のストーブと煙突を装備して、車輪でトラックに引かれて戦場まで移動して、目的地に着いたら穴掘って逆さにして埋めるとパーソナルなトーチカが出来上がり。こんなものをドイツ軍が第二次大戦中に開発して1943年の夏、クルスク戦の頃から使い始めた。前線まで移動して埋めたまま戦場に取り残されて、ロシアやポーランド、イタリアには今も残ってるものがあるという。

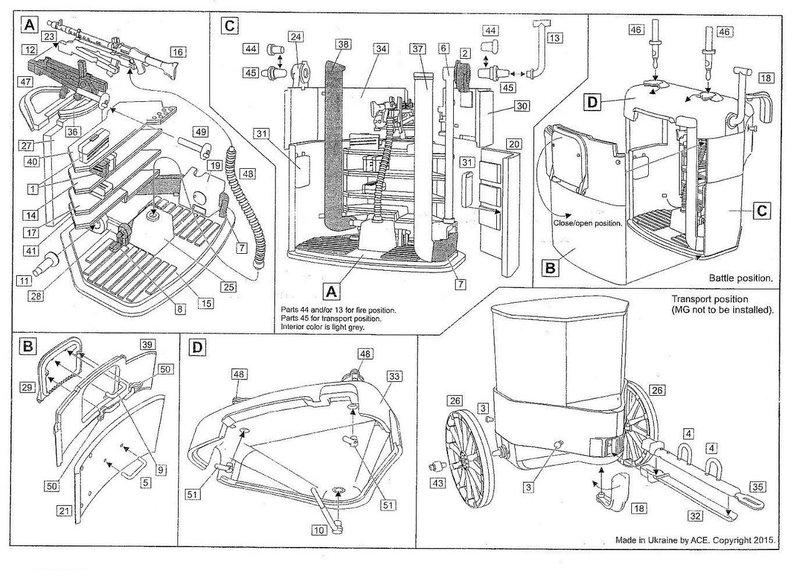

プラモデルではRPMから1/35スケール、ACEからは1/72。バーリンデンプロダクツから1/35のレジンキットが出ていて、内部再現モデルと外装だけのノックアウトバージョンがあります。(ACEの1/72を除いて現在すべて絶版)

敵の集中砲火を浴びて穴だらけになった一人乗りトーチカ。ライ麦畑の中で見つけた焼け焦げた鉄の塊の周りで遊ぶ少年と少女。彼らはMiniArtのフィギュア「ソヴィエトの村人」のセットからスカウトしました。ハンチングを被ったランニングシャツの少年と片手を腰にあてる少女はキットのポーズそのまま。腕組みする少女の腕はセットの母親、ヘッドは水汲み姉さんから借りてきました。セメントSでがっちり固めたからもう返せないけどね。

二人の少女のプラトークというショールを巻いてプルオーバーのふわっとしたブラウスはウクライナの伝統的な衣装。当時の写真を見ると裸足。農村では靴も貴重で特別な時しか履けなかったんでしょうね。スカートの丈やラインが野暮ったく見えたから、腕組みの少女には少し手を入れてみたけど、今の視点で触りすぎてもいけないので、他はパーティングラインの除去、裾口の掘り込み、目尻の調整程度に留めました。そうそう、手はいつも気を使います。モールドが甘くなってしまっている指を切り開いて親指のまわりの手のひらの形も整えます。手の仕草は顔の表情と同じくらい感情を持つから。

銃を持たない民間人のフィギュアがあると、その周りが日常の世界になるから面白い。紛れ込んだ戦場の非日常が僕らの生きる日常にヒビを入れる。

このPANZER NEST、バーリンデンプロダクツのノックアウトバージョンはレジンのムクの塊なんですね。砲弾を受けて内部誘爆してハッチが吹き飛んだ状況を再現してみたくて、ハンドルーターでゴリゴリと内部をくり抜くのは大変でした。部屋中レジンの粉末だらけ、レジン内部に残留しているキシレンの匂いも酷いし。モーターが焼きついてルーターを1台オシャカにしてしまって涙。ついでに心も折れて、ジオラマの夢も途中でクラッシュ。

本当は岡崎京子の『リバーズ・エッジ』みたいな風景作りたかったんだけどね。高校生が河川敷の草原で死体を見つけて三人だけの秘密にしてる話。

「平坦な戦場で僕らが生き延びること」

コミックの中のこのフレーズを今回のタイトルに引用してます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?