解散権って何?-解散権の問題と諸外国での動きを知る-

1.概要

衆議院の解散の際に毎回議論されるのが、内閣の解散権の行使の是非についてです。この記事では、憲法での規定やこれまでの解散の歴史、諸外国での動きなどについて分析しながらこの問題についての理解を深めていきたいと思います。

2.日本の憲法、法律での規定

日本国憲法では7条と69条に内閣の解散についての記述があります。[i]

7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。

69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

この憲法の条文の解釈をめぐって議論が別れており、現状は7条をもとにした解散も行われている。

3.戦後の解散の振り返り

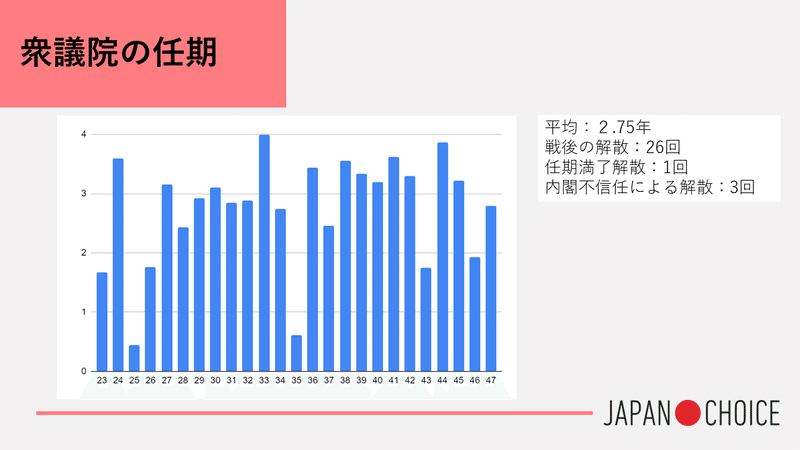

戦後の衆議院の解散について振り返ってみましょう。

以下の図は戦後の衆議院の任期をまとめたものであります。

第34回総選挙が戦後唯一の任期満了解散です。

第24,26,36回が69条に規定された内閣不信任案の可決に伴う解散です。

それ以外は全て7条を根拠とした内閣による解散権の行使による解散です。

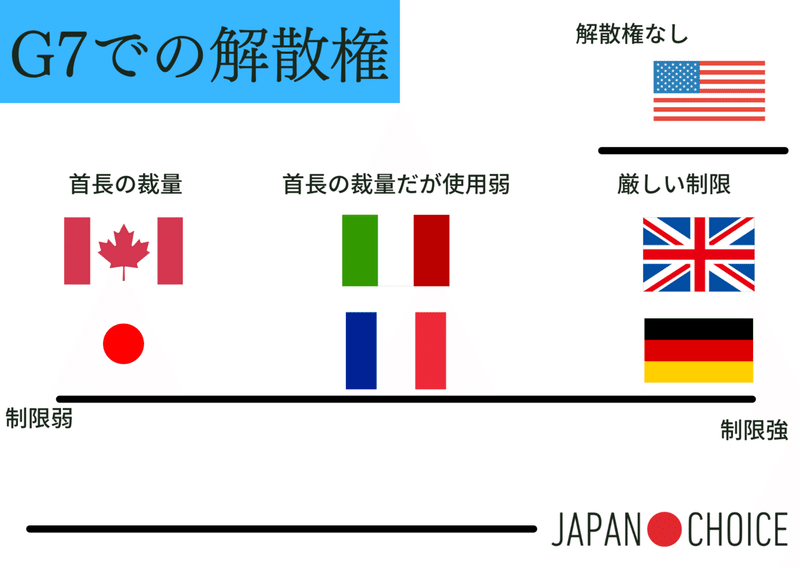

4.諸外国では...

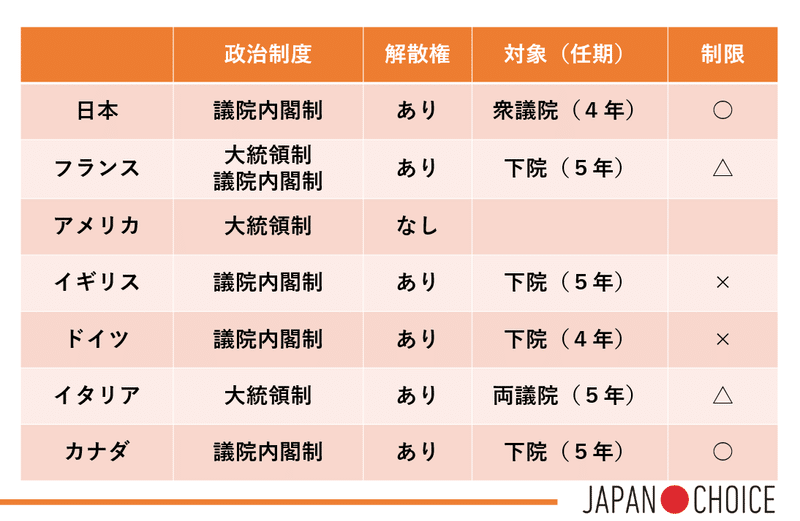

諸外国では議会の解散についてどのように規定されているのか、G7各国の制度を見てみましょう。

まずは各国の制度と解散権についてざっくりとみてみましょう。

制限:

✖️:大統領・首相の裁量による解散は強く制限。

△:大統領・首相の裁量による解散が可能だが実情は多くない。

◯:大統領・首相の裁量による解散が可能。

各国の制度の詳細と実情をみていきます。[ii]

・イギリス

【制度】

イギリスでは2011年の議会期固定法の成立の前後で状況が異なります。

成立前は、不信任案の可決又は信任案の否決に伴う解散と内閣の助言に基づく国王の解散が認められていました。

議員期固定法では、議会を解散する国王大権は廃止され、不信任案の可決又は信任案の否決に伴う解散のみに限定されています。

【実情】

議員期固定法成立以前では、任期満了を待たずに首相の裁量によって解散されるケースが多くありました。

成立後にEU脱退が政治問題化した際には議会解散のために特例法を成立させています。議会任期固定法は議会のマヒを引き起こしたとの批判もあり、固定法を廃止させる動きもありまする。

・イタリア

【制度】

大統領が解散権を持ちます。また、不信任案が可決された場合又は信任案

が否決された場合には辞職しなければならないが、この場合に必ずしも両議院又は一議院が解散されるわけではないです。

【実情】

16回の解散のうち、任期が近づいたことによる解散が多く8回であり、信任案の否決に伴うものが4回ありました。

・カナダ

【制度】

首相の助言に基づき総督が行う場合と、下院が不信任案を可決した場合又は信任案を否決した際は、政府が辞職するか、首相が総督に下院の解散を助言する場合があります。

【実情】

1945 年以降、解散は 23 回行われており、そのうち不信任に伴う解散は 5 回ある。日本と同様に政府が解散時期を任意に設定できることに対する批判も存在します。

・ドイツ

【制度】

ワイマール憲法への反省から、現行の憲法では解散権の行使要件は厳格に制限され、首相が任命されない場合及び首相が下院で信任を得られず、後任の首相も選出されない場合にのみ、解散が可能となっています。

【実情】

1949 年以降の解散は 3 回のみであり、 全て解散後の総選挙により下院で与党が多数派を形成することを目的として、首相が提出した首相信任案を与党議員の棄権によって否決させることで実現したものであります。

・フランス

【制度】

大統領は、首相及び両議院の議長の意見を聴いた後、いつでも下院を解散することができます。ただし、時期の制限などが設けられています。 また、下院が政府不信任案を可決し、又は政府の綱領・一般政策の表明を否決した場合に は、首相は大統領に政府の辞表を提出しなければならないが、この場合必ずしも下院が解散されるわけではありません。

【実情】

解散は、1958 年以降5 回行われています。政府不信任案が可決されて解散された場合は1回のみで、大統領と下院多数派の不一致の解消など議会の安定に対するものが多いという印象です。

・まとめ

このように、ドイツと 2011 年議会期固定法制定後のイギリスでは、解散の条件は制限されています。他方、大統領制であると制限を設けずとも恣意的な解散が行われにくいということがわかります。日本の現状と近い政治制度である、カナダとイギリスの様子は参考になります。

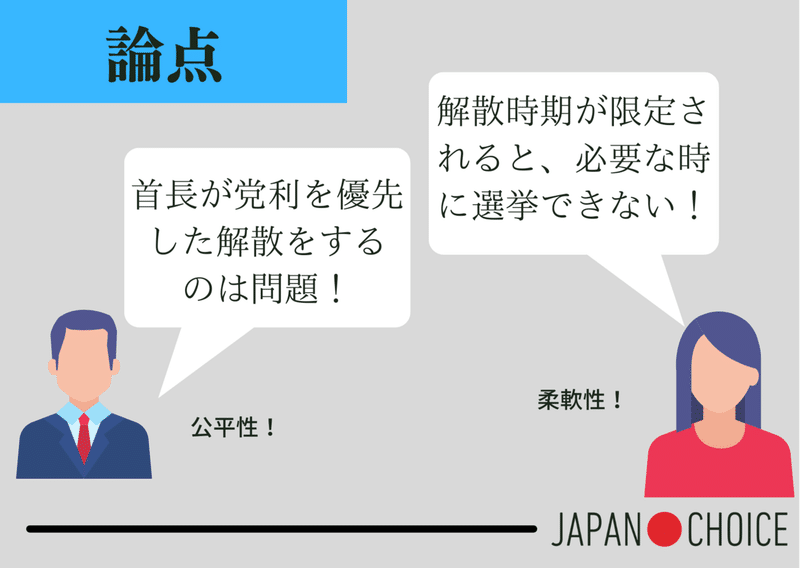

5.論点

・憲法上の根拠の不明確さ

そもそも日本に置いて議論が別れてしまっている原因でもある、内閣による解散について憲法上明確に規定されいないことがあります。解釈に委ねるだけではこの問題は終わらないでしょう。

・解散権の制限がない場合の濫用

現状の日本で度々指摘がある通り、解散権の制限がない場合、首長の恣意的な解散が可能であり、有利になってしまうことは間違いないでしょう。

・解散による民意の反映

代表民主制を取る以上、選挙は民意を反映させる数少ない手段です。イギリスのEU離脱の際にも問題になったように、任期中に重要な議題が発生した場合に、首長は解散によって議会を変え、民意を反映させることができずに、長期間の政治の停滞を招いてしまう可能性があります。この場合政治が機能不全になってしまいやすい。

6.まとめ

以上が議会の解散権を巡る動きや議論です。

この問題は単純ではなくただ単に解散権を制限すればいいという問題ではありません。政治を公平に行うための制限を設けながら、適切に民意を聞くことができる制度を考えなければいけません。現状の制度は民主主義の実現の過程であり、多様な政治制度を見ながらより良い政治制度とは何かを考え続けことが重要でしょう。

-----------------------------------------------------------------------

もっと詳しく知りたい方はJAPAN CHOICEへ

ー現在、2021年特設サイトを公開中ー

JAPAN CHOICEとは?

選挙に必要な情報をすべて集めたサービスです

いくつかの質問に答えるだけで、あなたの意見に最も近い政党をマッチングできる「投票ナビ」など、投票の前に必要な情報を取り揃えています。

JAPAN CHOICEは、皆様からの寄付で成り立っています。

クラウドファンディングはこちらから

-----------------------------------------------------------------------

参考文献

(i) 日本国憲法の条文

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#1sho

(ii)国立国会図書館 主要国議会の解散制度

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10202206_po_0923.pdf?contentNo=1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?