唾液のお話 その1 (#3)

こんにちは! yumikoです❤

前回は「噛む」ことの効用についてお話しました。

学校歯科健診の事後措置として地元の小中学校で歯や口の健康についての授業をさせていただいています。

4年生のこどもたちに「噛むってすごい!」のお話をするのですが、その中で実習として「するめ」や「いりこ」を1分間しっかり噛んでもらい噛む回数を数えます。(給食の時間以外で何か食べるのって、なんかうれしいですよね(笑))

感想を聞くと

「顎が疲れた~」

「味がよくわかる~」

「最初硬かったのにめちゃ柔らかくなった~」

「つば(唾液)がいっぱい出た~」

と、期待通りの感想をいただきます。

(あと多かったのは「うまい!もっと食べたい!」でした!(笑))

ちなみに、子どもたちの1分間の咀嚼回数はだいたい80~120回くらいです。みなさんもよかったらやってみてください。しっかりと「噛む」ことを意識できるとおもいます(^^)。

ということで

今回は「唾液」についてお話しますね。(2回にわけます)

まず1回目は「唾液」とは何ぞや?について。

【唾液とは?】

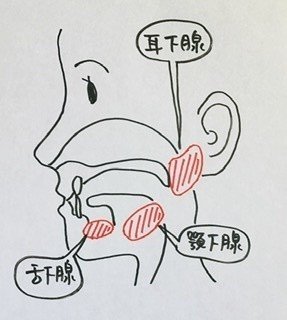

唾液(つば、よだれとも言いますね)とは、唾液腺(耳下腺・顎下腺・舌下腺)から分泌される分泌液で、導管を通り唾液腺開口部というところからお口の中に放出されます。水分のほかに電解質や酵素を含んでいます。

(下手な絵ですみません💦)

(ちなみに、「おたふくかぜ」は「流行性耳下腺炎」のことで耳下腺と顎下腺が腫れて発熱するウイルス性疾患です。)

唾液には、食事などの刺激を受けて分泌される「刺激性唾液」と、ふだんから少しずつ出ている「安静時唾液」があります。

【1日にどれくらい分泌されるの?】

唾液は、1日で1.0~1.5ℓ分泌されます。これは1日に出る尿の量と同じくらいです。唾液の分泌は、年齢・ストレス・疲労状態・病気などによって変化します。

食事中は増え、睡眠中は減少します。また、緊張しているときには減少し、すっぱいものを想像しただけで分泌が促されます。(と書いてるだけで唾液が出てきました~)

たしかに、緊張するとお口の中がからっからになりますよね😅

唾液は副交感神経優位の状態で分泌が促進されます。緊張している時は交感神経優位なんですね〜。自律神経のお話も、また後日しますね。

【唾液のpH】

唾液のpHは一般的には6.8~7.2くらいをいったりきたりしています。お口の中は、食後1時間くらいは食べ物の影響により酸性に傾きますが、弱アルカリ性の唾液の働きによって次第に中性に戻ります(緩衝作用。これ大事な働き!後ほどくわしく)

*pHとは・・・水溶液の性質が酸性かアルカリ性かを表す指数のことで、「ペーハー」とか「ピーエイチ」と読み、日本語では「水素イオン指数」といいます。0~14まであり7が中性、それより高いとアルカリ性、低いと酸性です。小中学校の理科でリトマス試験紙をつかった実験をしましたね。

健康な人の唾液は7.3以上のアルカリ体質で、免疫力の低下した人は6.7以下で酸性体質、がん患者さんでは6.2以下の場合が多いそうです(*1)。

つまり、唾液のpHを知ることで全身の健康状態を知ることもできるし、アルカリ性体質にすることで免疫力はアップし健康状態を保ちやすくなるということが言えます。

身体が酸性に傾くのは食生活の影響が大きく、アルカリ体質を維持するにはやはり食生活を見直すことが大事になってきます。

(*1「口からはじまる全身病」(静風社)永野剛造 小峰一雄 小川優 著 参照)

【唾液の働き】

唾液には大きな7つの働きがあります。

●食塊形成作用(食べ物を湿らせて塊をつくり飲み込みやすくする)

●消化作用(アミラーゼという酵素がデンプンなどの多糖体を分解し吸収しやすくする)

●溶媒作用(味物質が唾液に溶けることで味蕾で味として感じるようになる)

●殺菌作用(リゾチーム、ラクトフェリンなどの働きにより細菌を抑制する)

●再石灰化作用(脱灰された歯の表面を修復し元に戻す)

●緩衝作用(酸性に傾いたお口の環境を中和する)

●自浄作用(歯の表面についた食べかすなどを洗い流す)

たくさんありますね〜!

次回、それぞれについて説明しますね。

わたしたちの体って、よくできてる!ほんとにすごいですよね!

小宇宙、ミラクル✨

そうおもいませんか〜?

今日も読んでいただきありがとうございます😊

Thank you for visiting!

Peace to you all , Love to you all😘

yumiko💕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?