飲料会社は、なぜ森林保全をするのか?【SDGs目標6 安全な水とトイレを世界中に】

1. SDGs目標6は、日本には関係ないと思っていたが。。。

SDGs目標6は、「安全な水とトイレを世界中に」です。

大部分の方が、この目標に違和感を持たれたのではないでしょうか。

日本では、考えられないのですが、世界人口約77億人(2019年時点)のうち、約22億人(約30%)が安全な水を確保できていない。

そして、約42億人(約55%)が安全に管理されたトイレを確保できていないという現実があるようです。

そのため、世界的に見ると、この目標6は非常に重要視されています。

本日の日経新聞の記事の中で、世界的に「水の使い方」開示拡大の動きがあることが掲載されていました。

その中の森林保全について、私の前職での経験を交え、解説したいと思います。

2.「水の使い方」開示拡大 非財務情報、投資家の関心高く 国際枠組み、年内始動【日本経済新聞2022.3.18朝刊】

今日の日経新聞の中から「水の使い方」が世界的に開示拡大しているという記事を紹介します。

↓有料会員限定サイト

記事の内容を一部抜粋すると以下の通りです。

水の使い方を開示する企業が世界で広がってきています。

例えば、アメリカのマイクロソフト社は、使用量より多くの水を還元する方針を表明している。

特に、海外企業では水の使用量と自然に戻す量を比較して、後者を増やす「ウォーター・ポジティブ」を目指す動きが相次いでいるようです。

日本国内でも水関連の非財務情報の開示は急速に広がっているようです。

その中で、アサヒグループホールディングスの事例を紹介しています。

アサヒグループは、2025年までに、国内ビール工場で使う水量の100%を自社の水源「アサヒの森」で賄う「ウォーター・ニュートラル」の実現を掲げているとのこと。

工場での水使用量の削減に加え、森林管理面積を拡大する。

この他、東芝や明治ホールディングスの事例も紹介されていましたが、本投稿では、アサヒグループの森林管理面積の拡大がなぜ、「ウォーター・ニュートラル」の実現に繋がるのかということについて解説したいと思います。

【コメント】

SDGsの目標6でも掲げられているように、世界的に見ると安全な水の確保は非常に重要な課題です。

そのため、世界標準では、その安全な水に対して企業が対応を行っているかどうかが問われることになります。

そういう意味で、世界的な視点で見ると、日本は「安全な水」に対して、既に対応ができているから、「水の使い方」の開示をしなくてもよいと言うわけにはいかない状況です。

また、昨今の地球温暖化による気候変動により、日本でも、局地的に、または、一時的に水が不足する場合も今後想定されます。

そういう意味でも、企業として、「水の使い方」を開示して、課題がないか確認することにより、今後のリスク回避を行うことも必要だと思います。

3.森林の水源涵養(かんよう)機能

以前の投稿で森林保全の大切さに関して、日本企業の事例をもとに解説しました。

その中で、森林の効用について、以下の8項目を挙げました。

❶生物多様性を保つ ❷地球温暖化を防ぐ ❸快適な環境の形成

❹山崩れや台風などの災害から守る ❺水を蓄え、豊かな水を育む

❻木材等の豊かな資源の生み出す ❼安らぎを与えてくれる

❽文化伝承・教育の場を提供する

新聞記事のアサヒグループの「森林管理面積を拡大」は、主に❺を狙った活動になります。

森林が「❺水を蓄え、豊かな水を育む」効用のことを「水源涵養(かんよう)」と呼んでいます。

この「水源涵養機能」について、林野庁のホームページから抜粋して説明します。

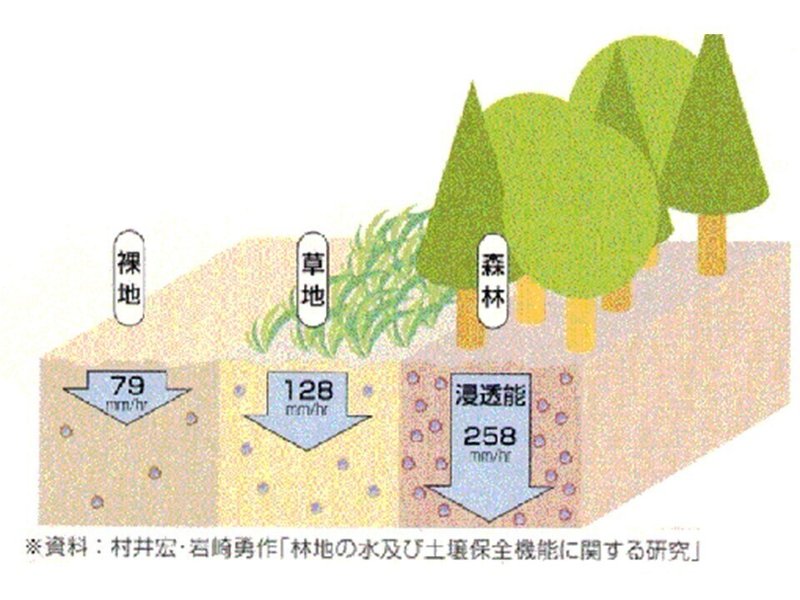

① 森林の土壌が、降水を貯留する。

・森林があると、生態系が形成されます。

・そのうち、昆虫やミミズ等が土を掘り返すため、土壌がふかふかになります。

・ふかふかになった土壌は、降水を浸透させます。

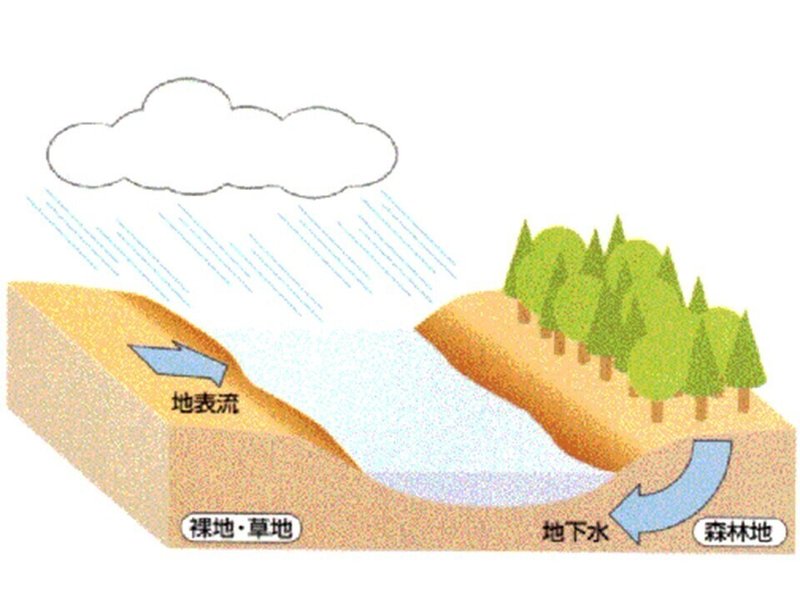

② 河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和する

・森林は、降水を地下に浸透させるため、降水は地下水となって、徐々に川の方に浸透して行きます。

③ 川の流量を安定させる

・森林の場合、大部分が地下水となるため、降水時に川にすぐに流れ込むことはありません。

・一方、裸地や草地の場合、降水の際、大部分の水は地表流となり、そのまま川に流れ込み、一気に川の流量を増加させることになります。

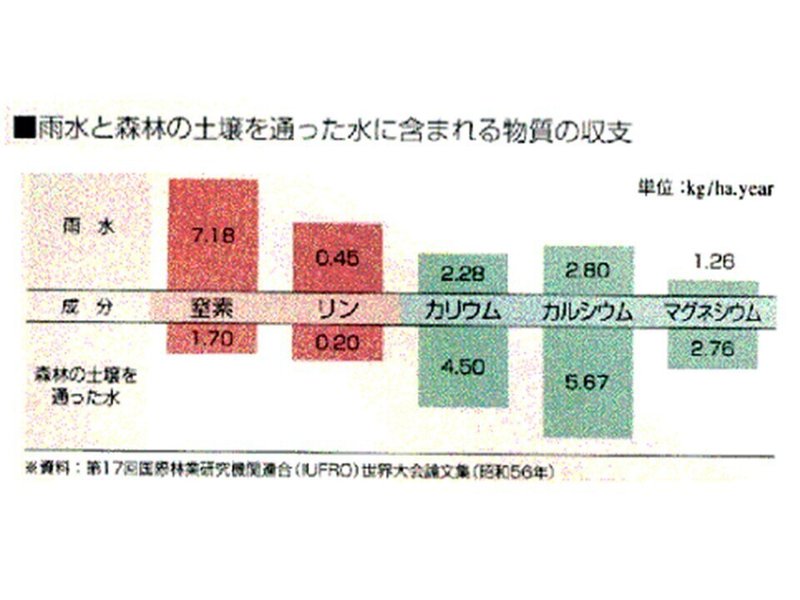

④ 雨水が森林土壌を通過することにより、水質を浄化する。

・雨水は森林の土壌を通過することにより、ミネラルが豊富な水となります。

アサヒグループの「森林管理面積を拡大」は、実はこの涵養水を増やすことが目的です。

4.飲料工場は、水を沢山使用します

ここでは、私の前職の経験からお話します。

飲料工場の水の収支の概要は、以下の通りです。

【IN】

・工業用水(水道水みたいなもの)

・地下水(川から浸透した地下水)

【OUT】

・飲料製品に使用する水

・生産ラインの洗浄等に使用した水(排水)

・蒸気

INの部分は、大部分が先程説明した森林の涵養水を使用することになります。

OUTのうち、「生産ラインの洗浄等に使用した水(排水)」は、法令等で定めた水準まで綺麗にして、川に戻します。

川に戻す以外の水は、「飲料製品に使用する水」と「蒸気」として使われることになり、この工場では、その分、水の収支がマイナスになります。

即ち、アサヒグループは、「森林管理面積を拡大」することで涵養水を増やし、この水の収支のマイナス部分を補おうとしているのです。

5.まとめ(環境活動は、自社のメリットにならなければ続かない)

現在の日本では、水はほとんどタダ同然で手に入れることができます。

そのため、これまで、日本では、水の使用量を減らす取り組みは、企業にとってほとんどメリットがありませんでした。

しかしながら、世界的に「水の使い方」が開示されるようになり、水の収支を「ウォーター・ポジティブ」とか「ウォーター・ニュートラル」にする取り組みがなされるようになりました。

日本においては、これらの取り組みそのものは、あまりメリットがないのですが、世界標準として開示されることを考慮すると対応せざるを得ないのが現状です。

そのため、企業にとって、どんなメリットを見出して取り組むかが重要です。

今回のアサヒグループの場合、ビール工場で使う水量の100%を自社の水源「アサヒの森」の水源涵養水で賄う「ウォーター・ニュートラル」の実現を行おうとしています。

この活動は、アサヒビールが事業の柱である水に関して、その活用の社会的責任を果たすことにより、企業のファンを増やすメリットがあると思います。

◆林野庁ホームページ 「水源涵養機能」より引用

💎当社では、DXでSDGsを実現する経営者Zoomセミナー(無料)を企画しました(3月27日(日)13:30-15:00)。

ご興味ある方は、ご参加下さい!

💎DXでSDGsを実現する経営者勉強会も別途、発足しています。ご興味がある方は、下のホームページもご覧ください。

💎株式会社ラフ・ダイアモンド ホームページ

SDGsとDXで企業の『価値創造』をサポート

↓こちらのロゴをクリック

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?