成分表示と一括表示

かなり長い間休んでいましたが、本日から再開いたします。今回は前回の続きで、栄養成分表示についての表現を取り上げます。

栄養成分の表示はその食品に含まれる栄養成分の概要を示したものですが、記載されている量がそのまま商品パッケージの全体とは限らないという事でした。小分けして個包装になっている場合などは、1個当たりだったり全体量をグラムで表したうえでその量に対してであったりします。ペットボトルなどの液体であれば、100ミリリットル当たりとなっていることが多いようですし、固体や粉末などであれば100グラム当たりといった具合いです。

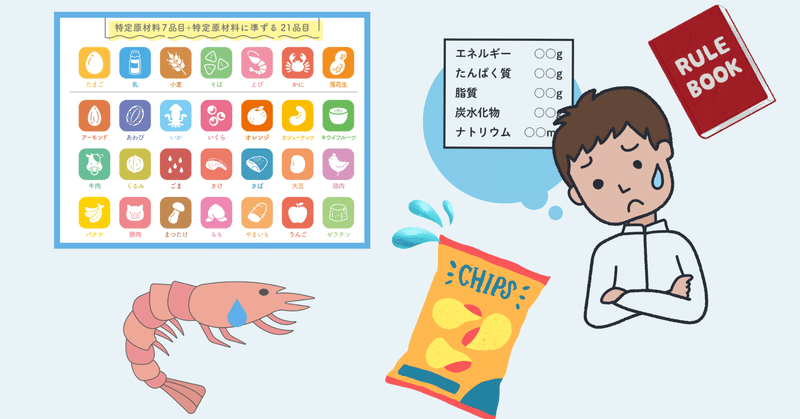

そして表示内容も「熱量(エネルギー)」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の順に重量表現になっています。そして、仮に含まれていない場合でも0として、省略せずに記載することになっています。炭水化物の場合だと糖質と食物繊維の量が記載されている場合もあります。

ここで一つ、多くの人が気になる表示についても考えてみます。それは原材料や保存の方法、添加物などの一覧です。加工食品では表示が必須となっていますので、内容を知るうえでこちらの方が大事だという人も多いのではないでしょうか。この表は「一括表示」と呼ばれるものですが、「食品表示」などの名称で呼ばれることもあるようです。こちらもいろいろなルールがあるみたいですね。

この一括表示も、記載する内容が決まっています。「商品の一般的な名称」「原材料」「添加物」「内容量」「消費期限または賞味期限」「保存方法」「製造者等の名称や住所」、このような項目の表示が必要です。最後の項目である「製造者等の名称や住所」の場合、製造者と販売業者が異なる例も数多く見られます。そのような場合は、販売事業者の方の名称や住所を記載するというルールもあるんです。

実際には、これ以外に表示されている内容をご存じの方も多いでしょう。それは、商品の分類によって多少なりとも必要とされる表示の内容が変わってくるからです。加工食品であれば、特に注意を要する食品や成分を含む場合もあるでしょう。アレルギーなどに関する情報であったり、表示が義務付けられているような成分が入っていたりすれば、そのことを表示しなければなりません。また、万が一の場合に備えて、対処についても記載が必要になります。その他にも加工食品を国内で製造する場合、原料の原産国も記載する必要があります。

こうなってくると、本当にルールを理解することだけでも大変ですね。特に、製造や販売に係わる事業者にとっては死活問題です。だからといって、業者さんたちの仕事なので私たちには関係ない、そんな話でもありませんね。消費者側もこのようなルールを知っていれば、手に取った食品のことが分かってきます。その結果、アレルギーの可能性があるから購入を控えるなどの判断にもつながります。

賢い消費者になるためにも、表示されている内容についての知識を身に着けておいた方がよいようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?