加工デンプンの話

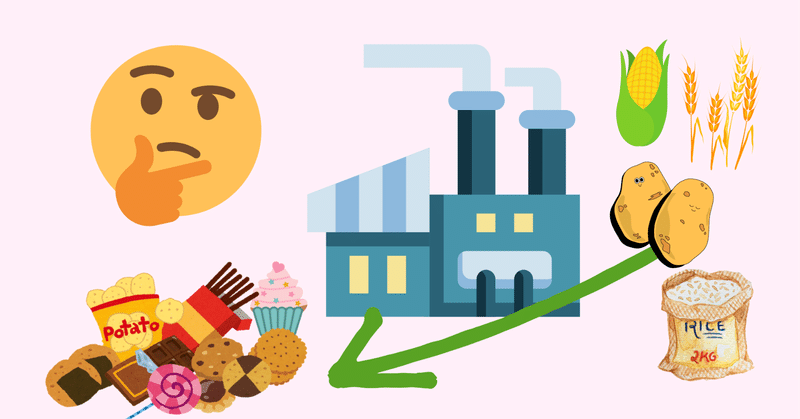

今回は「加工デンプン」を取り上げます。まずは、加工デンプンとは何かという話から。

加工デンプンは天然のデンプンが持つ性質を改良するために、化学的・物理的などの処理を加えて作られたデンプンを指します。加工するための元のデンプンは、じゃがいもやトウモロコシ、小麦などが使われています。

なぜ天然のデンプンではなくて加工デンプンなのか、加工する必要があるのかという理由、知りたいですよね。調べてみました。すると、実は天然のデンプンにはいくつかの欠点があるそうです。ちょっと挙げてみると・・・

・保存性や安定性がよくない

・天然のデンプンは水に溶けない

・粘度が持続しない

・食品を製造する際の加工条件に耐えられない

このような性質があるとの事でした。これは食品として使い辛そうですね。他にも「デンプンの老化現象」というものがあるそうです。老化と聞くとギクッとしないわけでもありませんが、デンプンも年取るのか?

まじめに続けましょう。

デンプンはグルコース(ブドウ糖)が繋がったものですが、数珠上に一直線につながったものを「アミロース」と呼び、分岐のあるつながり方をしたものを「アミロペクチン」と呼んでいます。これらが重なり合ったり結合したりして水に溶けない性質を持つことになるのですが、溶けない状態のまま水を加熱すると、アミロースやアミロペクチン同士の結合が緩くなって、しまいには切断されてしまいます。

そうすると溶液の透明度が増してきます。また、デンプン自体も水分を取り込むようになって、粘度が増して流動性が減少します。この状態を「糊化」と呼びます。そしてデンプンの分子がバラバラになっていくのですが、冷めてくるとバラバラになっていたデンプンの分子が再び結合をし始めます。そうなると元の「水に溶けない状態」に戻っていくので、溶液が白く濁ってきたり沈殿物ができたりしていきます。これを「デンプンの老化現象」と呼ぶんです。デンプンが年を取るわけではありません。

こんな現象も起きているんですね。ただ単に白濁したというだけではなかったという事なんです。こんなメカニズムが分かってくると、その物質の性質も分かってくるというわけなんですが、それが今回のように食品に関係してくる場合、有利に働くのか不利に働くのか、また、それによって対処の仕方が変わってくることになります。

有利に働くのであればその性質を増強したいでしょうし、不利になるのであればなんとかして回避したいでしょう。その手段として加工するといった方法を用いることになるわけなんですね。そして問題の解決を図って、品質の向上をめざすことになります。

また、何らかの性質を加えることもできそうです。そのように加工してよりよい食品になっていくわけですが、こういった物質をまとめて「加工デンプン」の一言になって表示されるわけですね。一つ一つの物質名であったり、どのような働きを期待して添加してあるかなどについて、どこまで表示するかのルールも定められています。ある程度の事は成分表示や一括表示の時に書きましたので、それらも参考にしてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?