記事一覧

アミノ酸以外の調味料(核酸)

今回取り上げるのは「アミノ酸以外の調味料」というテーマです。前回の続編といってよいかもしれませんが、アミノ酸以外にも調味料として使用される添加物があるようなので、それについて書くことにします。今回はその中でも「核酸」についてです。

前回のアミノ酸のところでは「グルタミン酸ナトリウム」を取り上げましたが、じつはこの他にも「グリシン」などが存在しています(前回は割愛しました)。

これらは表示の上で

食品添加物としてのアミノ酸

食品添加物として「アミノ酸」という記載があるのをご存じでしょうか。これって、考えてみると変な話ですよね。アミノ酸はたんぱく質を構成している物質ですから、食品として含まれていてもおかしくはない物質です。なのに、なぜわざわざ食品添加物として記載されているのでしょうか。そしてこの両者、いったい何が違うのでしょうか。

食品添加物として記載の場合、「調味料(アミノ酸)」といった表現になっていることが多いよ

L-フェニルアラニンを含む旨

食品の栄養成分表示や一括表示といったものについて調べてきましたが、特殊な例を一つ見つけました。それは、「L-フェニルアラニン」という物質については別の決まりがあるというものらしいということです。いったいどういうことでしょうか、そして「フェニルアラニン」ってどんな物質なんでしょうか。

まずフェニルアラニンという物質についての話です。

フェニルアラニンという物質はアミノ酸の一種で、人間にとっては「

成分表示の順序と内容

今回は成分表示の順序と内容、つまりルールについてのお話です。成分と言ってもいろいろとあるでしょうが、気になるところは食品添加物や栄養成分あたりでしょう。ただ、場合によっては記載しなくてよいという例もあるようなので、なんだか片手落ちのような気がしないでもないのですが・・・。

まずは除外規定というか、成分表示をしなくてよいとされている例を挙げていきます。

①容器包装への表示面積がおおむね30㎠以下

豆腐用凝固剤というものがある

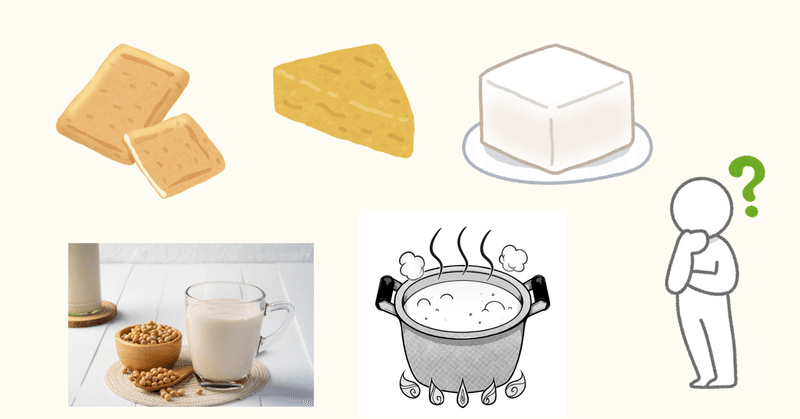

今回の対象は豆腐用凝固剤という食品添加物です。名前を知ったとき、私にはちょっと違和感がありました。これって食品添加物になるんだ~といった、妙に納得のいくようないかないような、ヘンな気持ちになったんです。まあ、私の感覚はどちらでもよいとして、凝固剤がないと豆腐は成り立ちませんので、その意味で食品添加物の範疇であることは理解できます。一般的に「にがり」という名前が知られていますが、豆腐用凝固剤っていっ

もっとみる