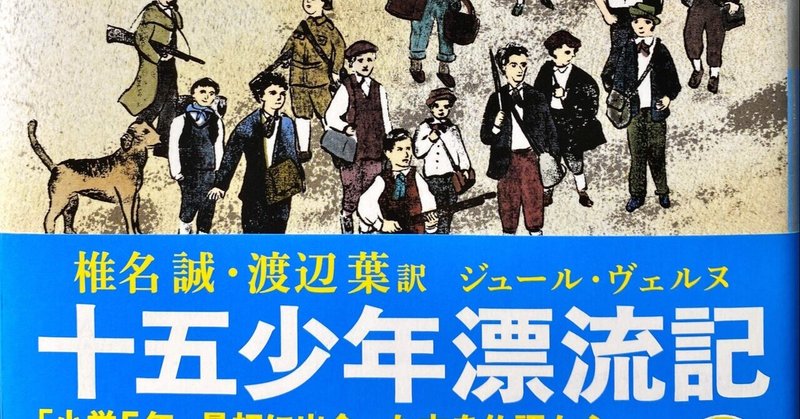

『十五少年漂流記』ノート

椎名誠・渡辺葉訳 新潮社刊

2021年3月18日

有名なこの作品の原題は、『二年間の休暇』で作者はSFの開祖(?)ともいわれるジュール・ヴェルヌである。

わが国では、『十五少年』や『十五少年漂流記』として翻訳(抄訳を含む)が出版されている。

この作品は私が小学生低学年時代からの愛読書で、ページの端がすり切れるくらい読んだ。家で何か面白くないことがあったり、気分がモヤモヤして勉強が手に付かないときに、机の横の小さな本棚に立てかけてあったこの本を手に取った。この本はちょっと大判の装幀だったので、少年版の抄訳本だったのかも知れない。もう手元にはない。九州にある実家を取り壊したときに、恐らく一緒に処分してしまったのかも知れない。

その後、学生時代には文庫本を買い、これも何十回となく開いた。この文庫本を読んでみて、小学生の時に読んでいた本の内容は随分省略されていたことがわかった。この文庫本も今の家の本棚のどこかに隠れている。

そして6年ほど前に椎名誠・渡辺葉共訳の『十五少年漂流記』を本屋で見つけて、もともと椎名誠さん(ファンなのでどうも呼び捨てにしにくいのです)が大好きで、ほとんどの本を読んでいる関係で、すぐに手に取ってレジに向かった。そして帰宅してから開くつもりが、待ちきれず電車の中で開いてしまい、降りる駅を二つすぎたところで気がついた。

1860年2月14日の夜の思わぬことから少年たちの冒険譚が始まる。ニュージーランドの首都オークランド市のチェアマン寄宿学校は、2月15日から2か月の夏休みだった。第一学級(8歳)から第五学級(14歳)の14人の子どもたちは、翌日からスラウギ号という船名のスクーナー級の100トンの帆船に乗って、2か月をかけてニュージーランド沿岸を一周する旅に出ることになっていた。しかし出港が待ちきれなかった14人の子どもたちは、夜のうちにスラウギ号に乗船してしまい、あるアクシデントにより、14人の少年と見習いボーイの12歳の黒人少年を乗せたスラウギ号は、船長や船員たちを乗せないまま出航してしまう。船には一番年長のアメリカ人ゴードンの飼い犬のファンも乗っていた。このファンが後々少年たちに新発見をもたらす重要な役割を果たすのである。

少年たちを乗せたスラウギ号は、嵐の中を漂流して、ある島に漂着した。少年たちは、そこがチリ沿岸の島であることはおろか、島なのか大陸なのかさえわからなかったのである。赤道近くでは見られない植物があることから、ニュージーランドよりも南極寄りに流されたことだけは少年たちにもわかった。その島を少年たちは自分たちの学校の名前をとってチェアマン島と名付けた。

幸いスラウギ号には、2か月の船旅のための食料をはじめとして、本なども沢山積まれていた。そのほかには船員たちが使うピストルや猟銃などの武器、通信用ラッパ、望遠鏡、ゴムボートなどが積み込まれており、暫くは生活が出来そうであった。

少年たちは島に上陸したが、ここが大陸か島なのか、意見が対立した少年たちは、それを確認するために海岸から内地へと調査に繰り出し、島の奥に洞穴を発見する。

中には、テーブルや椅子、ベッドまであり、1冊のノートを見つけた。1807年という記載や難破船の船名もあった。さらには、かつて島に流れ着いて洞穴に1人で住んでいたと思われるフランス人が作ったらしい地図によると、ここは孤島で、島の真ん中に大きな湖があるが、近くに陸地などはないことがわかった。少年たちは見つけた洞穴を「フレンチ・デン(フランス人の洞穴)」と名付けて、海風や波に打たれて傷んでいくスラウギ号からこの洞穴に移り住むことを決断する。

少年たちはそのあと島全体を探検し、川や山に自分たちの故郷の名前を付けていく。自分たちが漂着した入り江を「スラウギ湾」、そこに流れ込む川を「ジーランド川」、近くの小さな丘を「オークランド丘」というように。

住まいを「フレンチ・デン」に定め、年長の3人のリーダー格のゴードン、ドニファン、ブリアンを中心とし、15人の少年の「チェアマン島」での生活が本格的に始まった。そして、リーダーである初代大統領(任期1年)を選ぶことになり、最年長で思慮深く冷静沈着で一番年上のゴードンが選ばれた。

ゴードンが初めに着手したことは島での生活の日課表作り。年長の少年たちが交代で教師として、午前・午後には2時間ずつの勉強。少年たちは食事や洗濯などを分担し、寒暖計と気圧計の数字を毎日記録する役目、日付と時刻を正しく管理する役目などを作り、日曜日は一日休みとした。

ここから少年たちがいろいろな知恵や工夫を出し合い、救援が来るまでの島での生活を続けるのである。

この後、大人が漂着したり、客船を襲った悪漢たちが上陸してきたり、というストーリーの展開が面白く、何度読んでも飽きないほどだった。

小さい頃読んだ本を大人になって読んでみると、ガッカリすることもあるのだが、大人になって読んでも面白かったのは、椎名誠さんと渡辺葉さん(椎名誠さんの娘さん)の共訳・翻訳の素晴らしさに追うところが大きいと思う。幼い頃に読んだ人も、是非この翻訳を読んでいただきたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?