自分で選ぶ、運命の一冊。 ~塩中ABDレポートVol.3

7月、塩尻中学校は夏休みに突入。

しかし、私にとって油断できないこの夏休み。なぜなら「地域ふれあい学習」は、夏休みにも1枠授業があるのです。

先生によれば毎年夏休みの1枠は、いつもの授業時間より長く、学校内にとらわれない活動を行う時間として確保しているそう。

ここで私は、ちょっと考えました。

夏休み明け以降もABDを続けるとしても、ずっと私が選んだ本ばかり読んでもつまらない。どうせなら、子どもたちが自分で選んだ本で、子どもたち自身が企画したABDをやってみたい。

これまでの授業で、子どもたちも、普段読まないジャンルや、少し難しい本でも読めるようになったという実感ができてきました。であれば、学校の図書室だけではなくて、せっかくなら地域の図書館で選ぶことはできないだろうか。

塩尻市には、とても素敵な図書館があります。

以前、私が大人向けABDを開催したとき、図書館職員である藤牧さんをはじめ、何人かの司書の方が参加してくださったご縁もあります。そこで、とりあえず気軽に相談するつもりで、塩尻市立図書館を訪れました。

私:「中学校の総合学習の一環で、市立図書館の蔵書から本を選ぶという体験をできないかと思っているんですが・・・」

藤牧さん:「いいっすよ!」

私:(!?)

職員でもなんでもない一般市民が持ちかけた相談だったので、ダメもとのつもりが、二つ返事でOKをいただき、その場でとんとん拍子に利用の話が進みました。なんと、授業の日は休館日だったにもかかわらず、貸切で図書館を利用できることになりました。図書館の方々、本当にありがとうございます!

こうして、地域の図書館の膨大な蔵書を使った「運命の一冊」を見つける授業が行われることになりました。

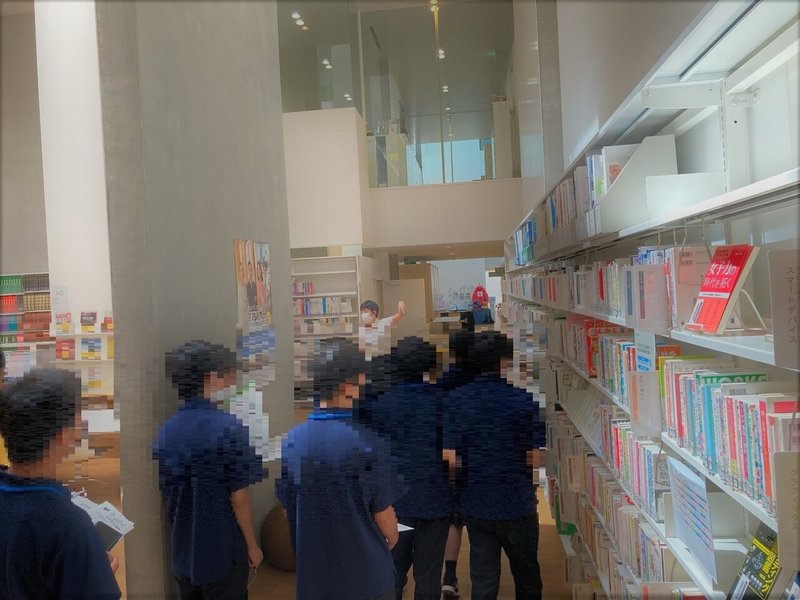

貸切の図書館にて

さて、その日の様子はどうだったかといえば。

子どもたちは、思った以上にこの「図書館貸切デー」を楽しみにしていたようです。

最初に、図書館司書の方に図書の分類法などを教えてもらい、館内ツアーで書架の場所をめぐりました。今回選ぶ本は青少年向けの本だけでなく、大人の本も対象に入るので、館内全体をぐるっと一周します。

塩尻市立図書館内には、通常の分類で並ぶ書架のほか、ビジネス書コーナーや、長野県出身のちくま文庫の創業者にちなんだ「古田晁文庫」コーナーもあります。普段図書館を使う大人でも興味深いツアーを行っていただきました。

その後、自分の興味に応じた本を一冊選ぶため、図書館内で自由に活動してもらいます。

今回本を選ぶポイントとして私が提示したのは、以下の点です。

・本当に自分が読みたい本を選ぶこと

・一人で読むよりも、みんなで読みたい本を選ぶこと

夏休みが明けた次の授業では、今日選ばれた本の中からどの本を読むか、生徒一人ひとりにプレゼンをしてもらう予定です。その際に、自分が読みたいと思った理由を説明できないと、一緒に読むみんなの共感を得られません。なので、内容をまだ知らなくても、なぜ読みたいと思ったかは大事にしてほしいと思ったのです。

最初は、友達と一緒に検索機に群がっていた子たちも、時間が経つにつれ個別の探索にのめり込み、結局一人ひとりで棚を探すようになりました。

興味の方向も人それぞれでした。

今まさに必要な、勉強方法について調べる人。大切にしているペットとの付き合い方について調べる人。国際情勢に興味を持つ人。感じやすい自分の心のあり方について調べる人。先日読んだ本から興味を持って、お金について調べる人。「自分の興味がわからない」とつまずく人はほとんど見られなかったように思います。

あっという間に自分の本を見つけ終わった子は、図書館の中で自由に過ごしていました。なにぶん、ここには暇つぶしには事欠きません。館内のあちこちで、棚を物色したり、選んだのとは違う本を読み出したりする子どもたちの姿がありました。

そうして、この日の終わりには、どれになってもABDには魅力的な、子どもたち渾身の選書リストが出来上がりました。

子どもたちは事前に楽しみにしていた分、選ぶのも楽しめたようで、今後も図書館で探し方を試したいと言ってくれた子がいたのは、嬉しかったです。

自分はどのように学ぶか

話は変わりますが、以前、学校づくりの文脈で、こんな記事を書きました。

実はこの記事を書いた後も、学校へ行くことの賛否について、私は自分で答えを出せていませんでした。

例えば、不登校YouTuber「ゆたぼん」さんの話題を耳にしたとき。主に動画などから、学校のメリットやデメリットについて、大人たちがさまざまに議論しているのを見ました。(一例として、こちらの動画があります→https://youtu.be/rNvHqBgF80E)

昨今では、学校へ行く行かないの選択が自由になってきていることは、私の記事にも書きました。しかし、意外に思う人もいるかもしれませんが、学校に行かなかったとしても「学習そのもの」は必要だという人は多くいます。

先のリンクの内容から少し、引用します。EXITの兼近さんは、学校に行かなかった経験を持つ方です。行かない選択をしたからこそ今の自分がある、とする一方で、彼自身も漢字が書けないなど日常的に困ることがあるし、一般的に、不登校を経験をした人たちの大人になってからの収入は低いと語ります。その上で、学校は「行ったほうが、知れる」場所だといいます。

この「行ったほうが、知れる」というの言葉の中には、勉強についてはもちろん、一般的な日本社会がどのように動いているかという社会的な視点も含みます。自分以外の人がどのように考えるのかを知り、その中で、自分はどういう位置にいるのか。それを表明するためにも、まず「知る」ことが必要だというのです。

知ることは、学ぶことに言い換えられます。つまり、学校へ行く行かない論争のポイントは、「自分はどのように学ぶか」の選択にあります。

私は、今は学校に行く行かないはどちらでもいいと思っています。ただ、自分が学べる、学びたくなる環境であるほうを選べばいい。

それには、何よりもまず自分に目を向けることが必要になります。

学校を「うまく使う」

先の学校づくりの記事では、「子どもは(何を学びたいかを)自分で選べないから、大人が決めるべき」といった意見が出ていました。

私は今回の図書館での授業で、「子どもは、機会を与えられれば、自分で選べる」と確信することができました。

確かに最初の授業では「自分の好きなもの3つ」を挙げるのにも時間がかかっていました。それからたった3ヶ月で、子どもたちは、誰に強制されるでもなく、自分が読みたいと言える本を、全員が見つけるまでに成長しました。(しかも図書館の膨大な資料の中から、自分が読めるレベルの本で、です)

そして、もう一つ発見したこと。

「現在の学校の仕組みでは、子どもは自分で選べない」ということに対しても、私ははっきりNOといえるようになりました。

それは、今回の授業が学校の枠組みの中で実現したことだからです。

私は先の動画で、兼近さんや、ひろゆきさんの意見を聞いて、学校は基本的にはたくさんの学びの機会を与えてくれる制度なので、その利点をうまく使えたらいいのにな、と思うようになりました。

今の学校の現状については、さまざまな理由で新しい取り組みを行うのが難しい、という声をよく聞きます。

確かに、今回の総合学習の条件を、他の場で再現しようとすると、かなりのレアケースになるかもしれません。総合学習の講師を地域の人ができる独自の枠組みがあって、かつ、スキルを持った人が平日昼間にたまたま暇でないといけないのですから。

一方で、学校でなければ、私と子どもたちがこの場で出会うことはありませんでした。

・子どもたちが安心して集まれて

・クーラーの効いた教室が無料で使えて

・外部機関にも協力依頼がしやすく

・外部講師に任せられる

こんな授業ができるのは、公的機関である学校だからこその強みが大いに含まれます。例えば、私が同じ授業を個人でやろうとした場合。実績も少ない一般人の授業に参加する子どもは限られるだろうし、ここまでたくさんの人の協力を得られたかもわかりません。

今回の授業は、安心して学べる環境という学校の強みと、本というツールの持つ強みの両方がなければ成立しませんでした。学校の中で新しい取り組みを行おうとすると、「今までの授業とは別に」とか「学校外で」となって、新たな業務を増やすことになりがちです。

しかし、学校の既存の仕組みの中でも、少しの要素を取り込んで新たな学びを融合していくことで、子どもたちが自分らしく学べる可能性が見えた気がします。

子どもたちは自分で選べるし、これからも学校でたくさんのことを学べる。

そんなことを実感した図書館での授業でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?