志の輔さんの文七元結

こんにちは。倉増哲州です。

昨日の音声投稿でもおしゃべりしましたが、

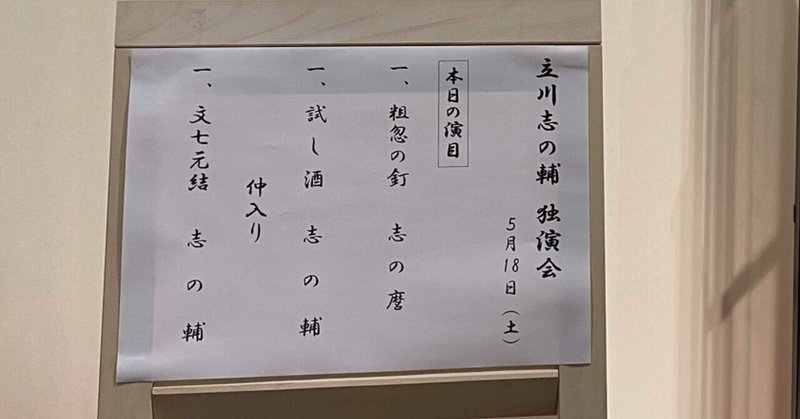

先日、三等フランソワーズの中川さんにお誘いいただいて京都へ

立川志の輔さんの落語を聞きにいってきました。

毎年これぐらいの時期にお誘いいただいて志の輔さんの落語に行くのは今年で三年目…になるのかな。

過去、2回も心から楽しかった。聞けてよかった。って思える時間だったんですが、

今年はその中でも特に笑わせてもらったし、泣かせてもらったし大大大満足の時間でした!

枕のお話から客席から何度も拍手がおきるほど面白かったし、自分自身も観客の一人でありながらこんなことをいうのも変だけど、

お客さんの熱気も素晴らしかった。

特に、個人的に心から笑って、そして色んな意味で感動し涙したのが

『文七元結』

個人的な話になるんですが、随分昔に役者の先輩から

「役者やるんやったらこれだけは聞いとけ」って勧められたのが、

古今亭志ん朝さんの文七元結。

当時は落語とかようわからんし、ぶんしちもっとい??

なんじゃそれ…って感じだったんですが、いざCDとかYouTubeとかで聞いてみると、みるみる惹きこまれていき、

かっこいいし、面白いし、泣けるしで、今度は違う意味で

なんじゃこれ… ってなった記憶がある、個人的に思い入れのあるお話。

でも、当時でもう志ん朝さんはお亡くなりになっていたし、このお話を

いつか生で聞いてみたいなぁと思っていたんです。

それがこの日、大好きな志の輔さんの落語で生で聞けた。という感動。

目の前で繰り広げられる吾妻橋での自殺を止める攻防の所作のリアルさと、可笑しさ。

そして懐から50両という大金を出し、渡すか渡さないかと悩むときの苦悩と一緒に、掌にある50両の重みがこちらまでつたわってくる時間。

そんなものを一つ残さず目に焼き付けておきたい!って心から思いながら聞いてたら、なんだか熱いものがこみ上げてくる。

そして、お話でも最後の大団円で涙する。

いや~ 最高の時間。贅沢で豊かな時間に、終演しても放心状態でした。

しかし、価値観とかは比べるものじゃないんでしょうけど、

関西の人間、そして現代の僕たちからすると、

「いったんやる!って渡したものを、お返ししますって言われたところで受け取るわけにはいかねー」「そんなみっともねぇ真似ができるかっ」

っていうような江戸っ子気質っていうのは、

馬鹿で見栄っ張りだなぁって思っちゃうけど、人間として気持ちいいし、愛おしいなぁって。

ちょっと調べてみたら、このお話ができたのは江戸末期から明治にかけてらしく、当時長州、薩摩の人間が江戸の町を我が物顔で歩いていたのに対して、江戸っ子の心意気を魅せるために、多少誇張して書かれてるというところもあるみたいですね。

落語はどんだけ面白おかしくしゃべろうが、照明、音響、美術もないただ座布団の上で一人話してるだけ。

結局お客様の想像力に頼るしかない娯楽なんです。と謙遜もおありなんでしょうが志の輔さんがお話されてました。

けど、演劇だって照明、音響、美術はあるけど、結局は劇場という空間でフィクションを演じてるに過ぎない、映画だって同じ。

やっぱり最後はお客様の想像力。イマジネーション。

昔だれかの言葉で「お客様は神様です」ってありましたけど、

観に来てくれたお客様を大切にって意味ももちろんあるんでしょうけど、

結局は、演者や作り手が敵うはずもない、お客様の豊かな想像力に助けてもらわないとエンターテイメント、娯楽っていうのは成立しないって、

そういう意味での「神様」っていう意味だったのかもしれませんね。

そんなことを考えて劇場をでたら、

夕日に染まった京都のシルエット。

とても綺麗でした。

いただいたサポートは、南森町グラスホッパーズの活動と更なる発展の為に大切に使わせていただきます。