2020年2月の#わたしが帯を書いたなら

なぜ、「勝手に本の帯を書く」だなんて勝手なことをしているのか、については、ひとつ前の2020年1月の#わたしが帯を書いたなら の冒頭で、まったく説明になっていない説明を書いているので、読み飛ばしてもらっていい気がします。

そんなわけで、今月も、2020年2月に書いた「自作の帯」をここにまとめることにします。

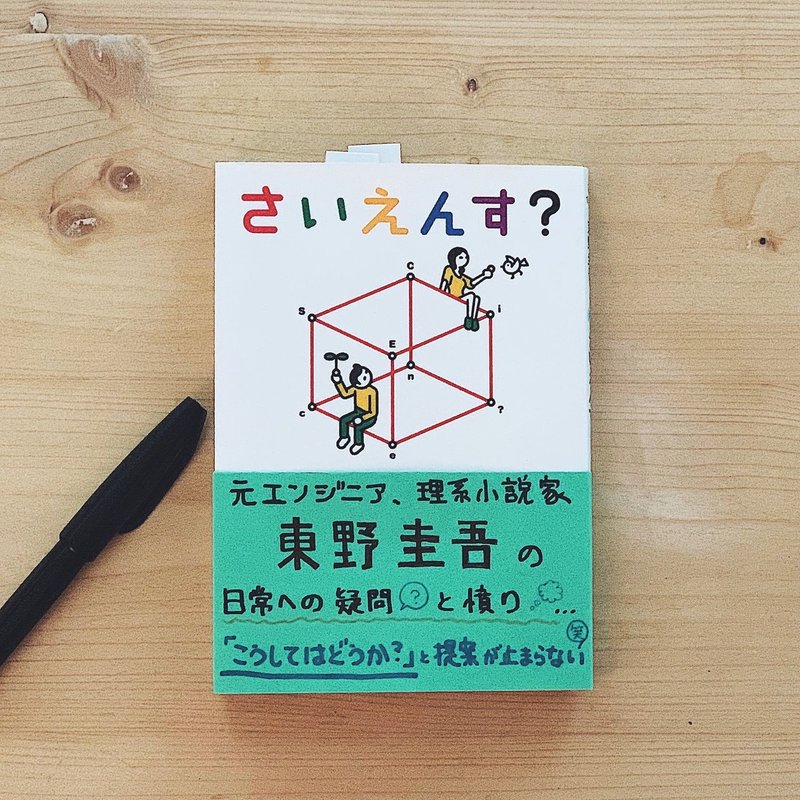

さいえんす?

著:東野圭吾

きっかけは、昨年の12月に「古賀史健が永田泰大に訊く『岩田さん』のこと。」というイベントで、糸井重里さんが「理系と文系、ってよく言うけれど、そういう勉強を一生懸命しなかったのが“文系”なんじゃないのかな?英語とかもそうだけど、勉強しなきゃできないことを、勉強せずに本なんか読んでたから、ぼくらは“文系”と言うしかないんじゃないの(笑)」というようなことを仰っていて。(※ニュアンスです)

わたしは理系のひとに囲まれて仕事をしてきたことが多かったものですから、常から「自分には及ばない、勤勉で素晴らしい人たち」だと思っていたので、本当にそのとおりだと腑に落ちてしまったわけです。

それでそう考えたときに、「元・エンジニアの東野圭吾さんって何なんだろうな」という疑問が浮かび、丁度よい本を読んだのでした。

日常への小さな憤りや疑問をそのままにせず、東野さんなりにいくつも提案をされている短編エッセイ集です。中でも(科学とはそれほど関わりないですが)、「四十二年前の記憶」という回がとても好きです。人間の記憶の仕舞い方というのは、おもしろいものだなと感心します。

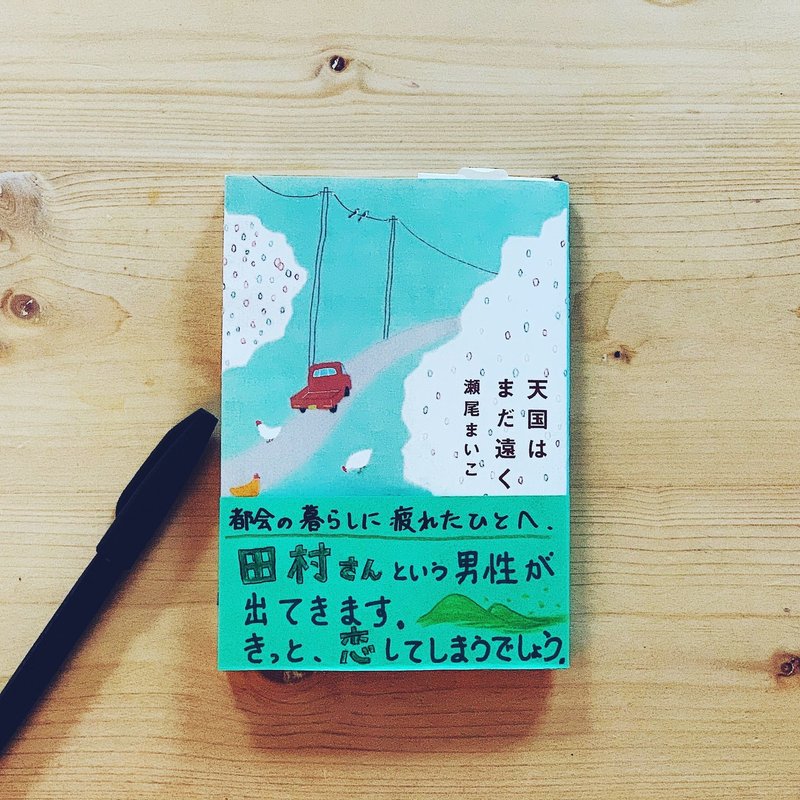

天国はまだ遠く

著:瀬尾まいこ

布団でぱらぱらとめくっていたら、気づけば最後まで読み切ってしまって、すごい時間になっていました。瀬尾さんらしい、一気に読み切れちゃう軽快さとポップさ。

自殺願望を抱く主人公が最期の場所を求めて辺鄙な田舎の民宿を訪れる...という題材は決して明るいものではないけれど、ちっとも重苦しくもなくて、読み終わったあとはとても健やかです。

それにしても、登場する田村さんという男性が(映画版では、徳井義実さん)とても素敵で。なんとも言えないことばとやさしさの使い方をする人です。きっと多くの女性は(たぶん男性も)好きになっちゃうんじゃないかなあ。

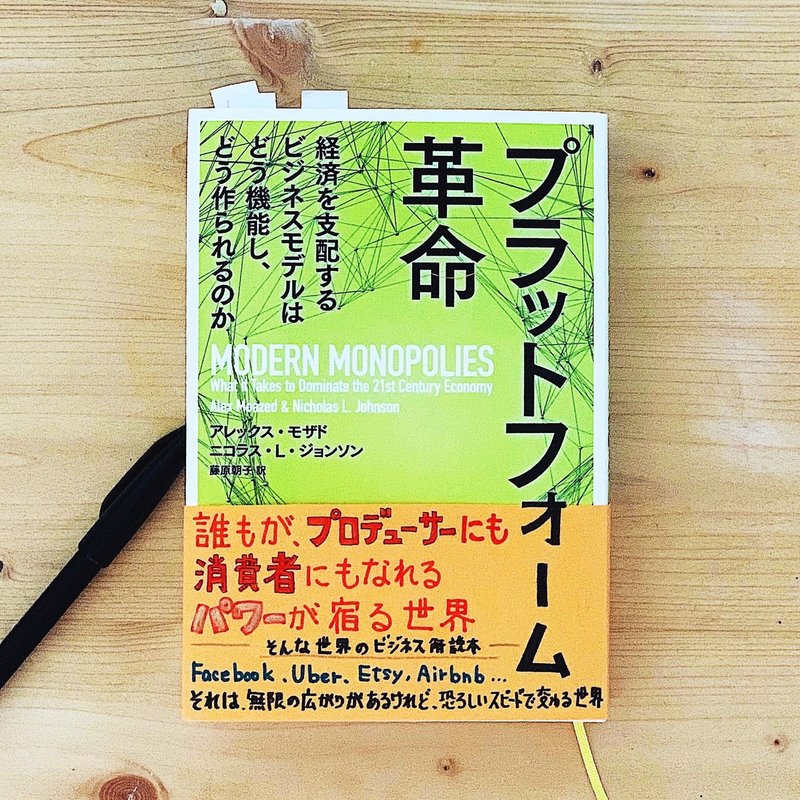

プラットフォーム革命

著:アレックス・モザド

事例中心の解説で、難しいことは書かれていないので、「プラットフォームジビネス」の全容を網羅して知れるような、入門書という位置づけかと思います。わたし自身、関わってきたサービスが「mixi」「@cosme」「minne」と、まさにプラットフォーム中心で、ある程度以上には理解できているかなと思っていましたが、用いられている言葉や事例の詳細を読むことで、とても解像度が上がります。

「ミディアム」の事例で語られる「質が質を生む」ことや、「ハンディー」の事例部分「質を高めつつエコシステムを拡大するカギは、プラットフォームを通じて業者とユーザー両方の満足度を高め、両方の期待を上回り、それを維持することだった」という解説は、至極当たり前ながら、これしかないんだよなあ、という格言なので、デスクに貼っておきたいような言葉だと思いました。

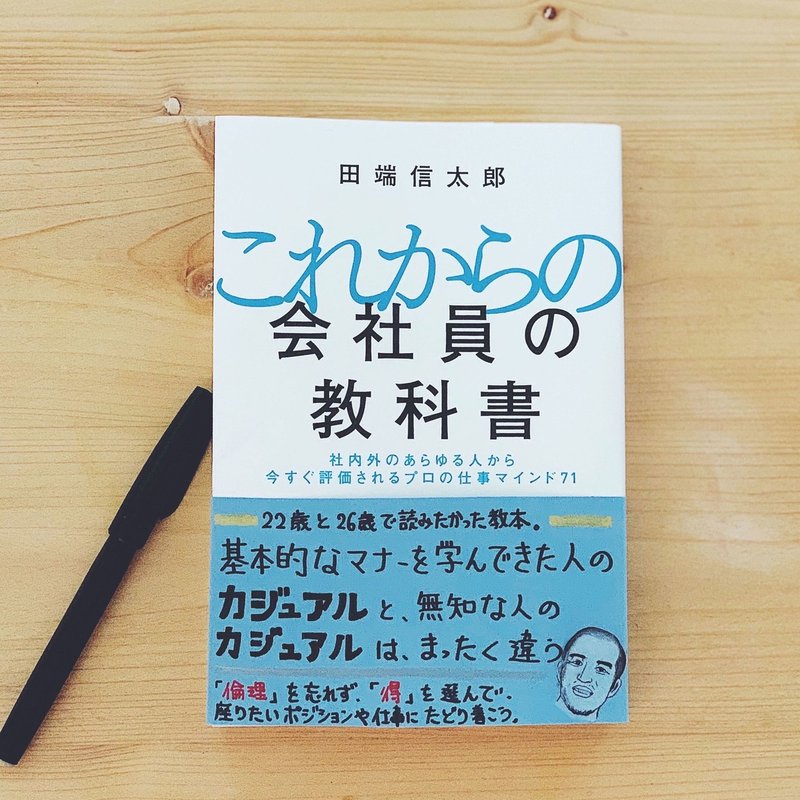

これからの会社員の教科書

著:田端信太郎

これは新卒のころ読んで頭に叩き込んで、25〜26歳のころ、もう1度読み直したかった本だなと素直に思いました。

時代にそぐわない、無理にそこまでしなくても……と片付けられてしまいそうなこともありますが、(思えば、会食ための手土産をタクシーに乗って買いに走っていたこともあったなあ...)ここに書かれているのは、「人として」「社会人として」の基本で、ルールがわかったうえで、あえてカジュアルに振る舞ってくれている人と、カジュアルにしか立ち振る舞えない人ではまったく違うんだよな、ということを改めて再認識させてくれる内容です。

現場を見たり、ずいぶん目上や歳上の人と雑談する努力は本当に大切で、そういうことをばかにするような風潮は切ないなあ、とも思いました。

「立場が入れ替わるかもしれない」という意識も、みんなが持って振る舞えてると、いい組織になるだろうなあ。入社式で配って欲しい本だなと感じました。

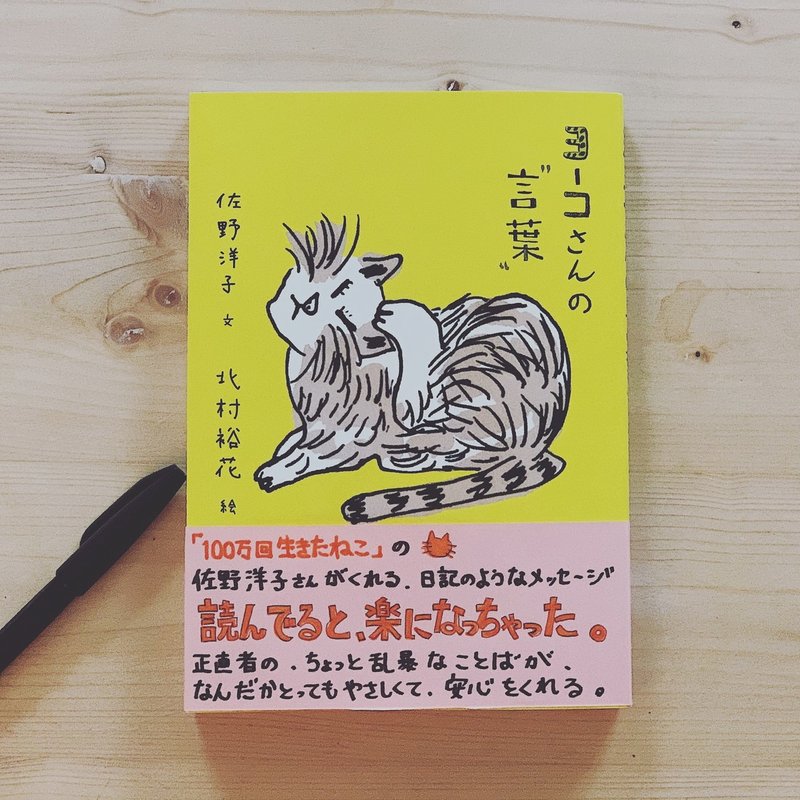

ヨーコさんの“言葉”

著:佐野洋子

北村裕花さんのほのぼのとユーモラスあふれるイラストともに、佐野洋子さんの「日記」のような「エッセイ」のような言葉たちが並んでいます。

とにかく、読んでいると「そんなもんかもしれないなあ」「まあいいのかもしれないなあ」と肩の力がふっと抜けて気持ちが楽になるような、そんな心地がする読みものです。

絵本のように、たった15分で読めてしまうから、そのお手軽さもまたいいのかもしれません。

ちっとも語り口はやさしくなくて、(ちょっと乱暴なぐらいなのに)だからこそ不思議。どんな耳障りのいい言葉よりも「正直な腹からの言葉」が本当はいちばん癒しをくれるのかもしれないなあ、と薄々みんなが気づきはじめていることをいとも簡単に伝えてくれる一冊です。

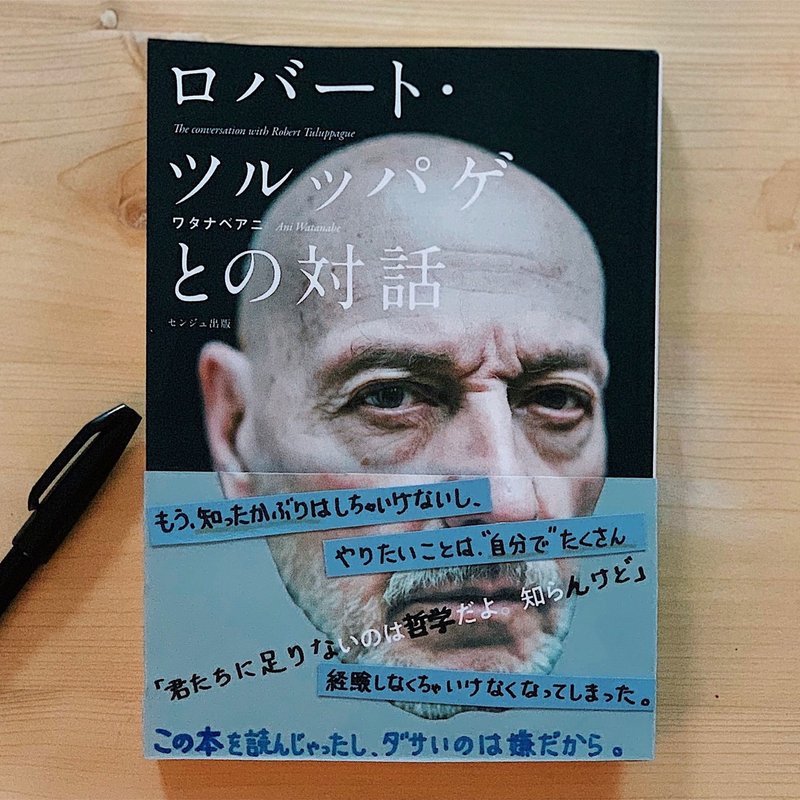

ロバート・ツルッパゲとの対話

著:ワタナベアニ

本を読んでいて、これまで「おもしろいなあ!」と感動していても、実際はニコニコしている程度だったのかもしれません。

これは、本当に声を出して笑ってしまいます。だけど、別にふざけているのではなくて(ふざけている表現も多々ありますが、)ちゃんと「哲学とは何か」という本なんだと思います。

経験もしていないことを、さも知ったように話すこと、気遣いに欠けた態度、「まわり」に振り回され、後から後から追うばかりの趣味嗜好。

哲学がない、とはいかにかっこ悪いことなのか。

自分の軸でもって山ほど出向いて会話して体で感じで、それをあまり語りすぎないように。誰かの経験や、誰かの基準に囚われすぎてると、自分のやりたいことなんてやれずに終わっちゃうのだなあ、と。

あちこち刺されて痛いような、だけどそれがとっても心地いい一冊でした。

こんなかっこいい本に、こんなダサい帯をつけちゃうのは忍びないですが、どうしても紹介したかったので。

最高でした。

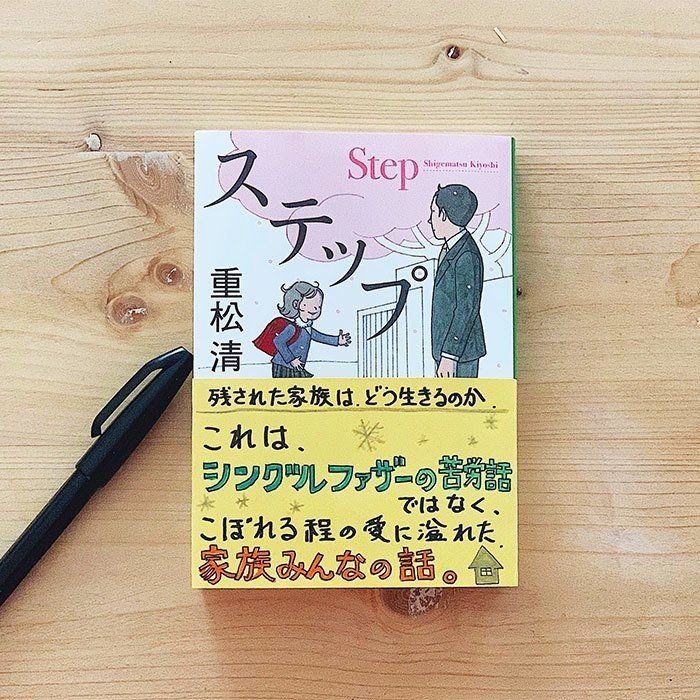

ステップ

著:重松清

なんだか久々に本を読みながら、それも電車で読んでいたにも関わらず、号泣してしまいました。

だけど、辛い、悲しい、というよりも、あったかい、いじらしい、そんな気持ちかなと思います。

妻に先立たれた幼な子を抱えるシングルファーザーの話..かと思いきや、そこだけに焦点を当てられたものでは全くなくて。まして「苦労話」のようなものはあまり出てきません。

まわりの人が親切で。なにより亡くした妻の両親、つまり義理の親との結びつきや付き合い方、孫を思う気持ち、仕事にかけてきた義父の人生…そういうものがとても丁寧に描かれていて、魅力的は人物でいっぱいの、とにかく、あたたかくてやさしい本でした。読めてよかった。おすすめです。

山田孝之さん主演で映画化もされた作品も、もうすぐ公開です。

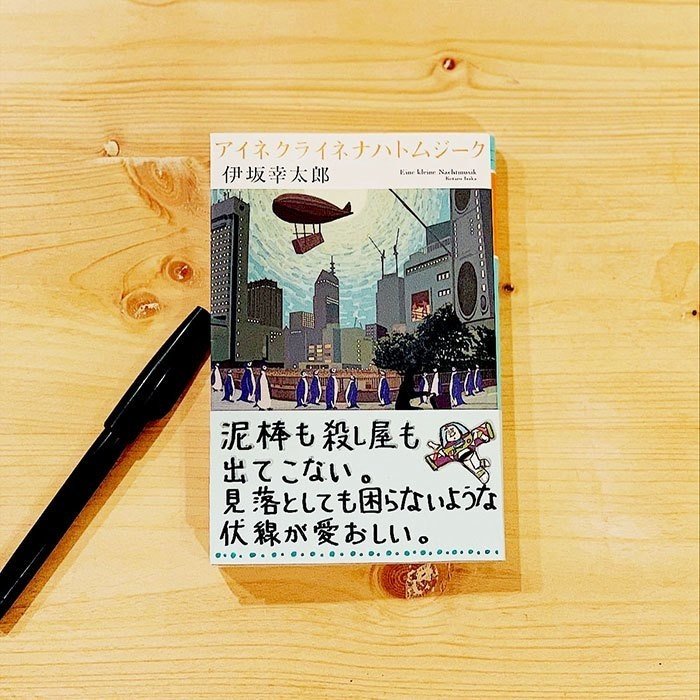

アイネクライネナハトムジーク

著:伊坂幸太郎

買い溜めている伊坂作品をなにかひとつ読みたいなあ、と手に取りました。

ところが、伊坂さんには珍しいラブストーリーで、「あとがき」を読んで「ああ、そういう経緯の執筆だったのかあ」とようやく納得ができました。

短編集ですが、実は登場人物がさりげなく繋がっていて、数年間を行ったり来たり楽しむ構造になっています。ファンをがっかりさせることなく、それでもちゃんと新鮮でおもしろかったです。

大きく感情を揺さぶられることはなくても、「ああ、よかったな」とそれぞれ、ほっと笑顔になってしまうような結末が用意されているところも好きでした。後半につれて「残りは明日にしよう」とは思えず、夢中になります。

欲を言えば、5話目の「メイクアップ」の結末はどちらになったのかちゃんと知りたかったけれど……、

まあそこまで書かれなくても「きっとこっちだろうなあ」と思いは馳せるし、プライベートの復讐はプライベートで果たせる方がいいものね、とも思いました。

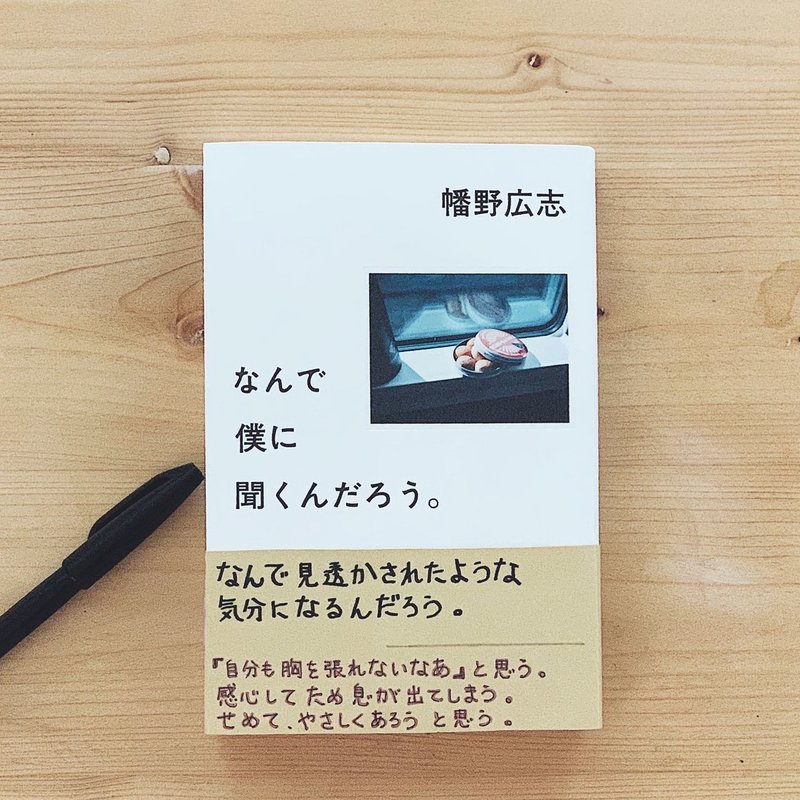

なんで僕に聞くんだろう。

著:幡野広志

cakesの中でも必ず読んでいる連載、幡野さんの「なんで僕に聞くんだろう。」の書籍版。予約して到着を待ちわびていました。

タイトル通り、カメラマンである幡野さんに寄せられた悩み相談たちは、一見「なんで幡野さんに?」というものばかり。恋愛や出産、親や夫について。しかし、これまで幡野さんはそういった問題にTwitter上でもたくさん答えられてきて、対面でもかなり取材をされています。(「ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。」に収録)

みんは幡野さんに見透かされたい、トドメのように刺して欲しいのかなあ、とも考えます。

なんでこんな文章が書けるんだろう、なんて嘘のない言葉なんだろう、と読んでいてため息が出るほど。

こちらまでギクリとするようなことばの数々に、せめて人に押し付けたり、距離感を誤って負担にさせたり。そういったことだけはしたくないな、やさしくありたいと思いました。いい本です。

2020年2月に読んで、特によかったものを、ざっと並べてみました。本はいいなあ。帯を書いていなかったら、絶対こんなに覚えていなかったけれど。

最新の「自作帯」はこちらです。

エッセイ執筆の糧になるような、活動に使わせていただきます◎