英日翻訳における授受表現

なぜ授受表現を取り上げるか

今日は授受表現について述べる。

学習院大学前田直子の論文「多文化・他言語共生社会における日本語教育研究」によると、「日本語文法の中で世界的に見てもっとも特殊で複雑なものが授受表現であ」り、日本語は授受表現が高度に発達した」言語であるため、ここを外して翻訳文について云々することはできないと判断したからだ。

授受表現とは何か

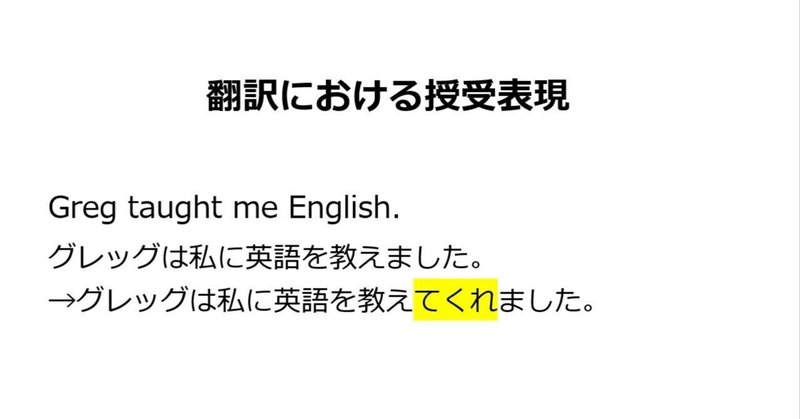

授受表現とは何かというと、トップ画像に入れた「てくれ」である。高嶋幸太『英語教師が知っておきたい日本語のしくみ』には「誰かが自分や自分のグループの人に何か親切なことをしてくれるときに使う表現」とある。

ここでトップ画像の訳文を見てみると、「グレッグは私に英語を教えました」よりも、その下にある「グレッグはわたしに英語を教えてくれました」の方が自然な感じがする。この「てくれ」が授受表現である。

授受動詞は3種類

では、授受動詞(別名「やりもらい動詞」)の種類を見ていこう。3つある。

あげる(例:「花をあげる」)

もらう(例:「本をもらう」)

くれる(例:「水をくれる」)

日本語の動詞には「本動詞」と「補助動詞」とがある。「本動詞」は上に挙げたもので、それぞれに「補助動詞」がある。補助動詞は「~して」がついた形である。

してあげる(例「花を包んであげる」)

してもらう(例「本を返してもらう」)

してくれる(例「水を渡してくれる」)

このうち、「してくれる」が日本語でもっともよく使う形である。そこで、これだけもう少しとりあげてみよう。

「(~して)くれる」の使い方

先生は筆でお手本を書きました。

先生は筆でお手本を書いてくれました。

雨が降ってきましたが、同僚が傘を貸しました。

雨が降ってきましたが、同僚が傘を貸してくれました。

上に2つの例を挙げた。どちらも「てくれ」の入った下の文のほうが自然に感じられる。とくに下の例の「てくれ」を入れていない方、「同僚が傘を貸しました」は非文ではないが、不自然な文に感じられる。

どんなとき「てくれ」を入れるか

たとえばこんな英文と訳文がある。

But the doctor cajoled and admonished.

しかし、ドクターは私をうまくおだてて諭した。

これだけ見ると、とくになんということはないけれども若干不自然である。

そこで「てくれ」を入れてみよう。

しかし、ドクターは私をうまく乗せて諭してくれた。

上と比べると、明らかにこちらが自然なことがわかると思う。さらにここでは、(背景はここでは書いていないが)「ドクターの親切な気持ち」を訳文に入れたいというコンテキストもある。

そう、授受表現にして「てくれ」を入れるかどうかは、日本語ネイティブとしての「自然かどうか」という響きと、「親切な気持ち」を入れるかどうかで変わると思う。逆にいえば、この2つで「てくれ」を使うかどうかを決めてよいと思うし、わたしはそのようにしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?