越境する「もののあはれ」(3)

~「人形(ひとがた)」というメタファー、その源泉と射程~

1 「浮舟」の悲劇ー簡単な小説化を通しての前置き

人形(ひとがた)は悲しんだ。

その虚ろな目からは、熱い涙の粒がぽろぽろとこぼれ落ちていた。その空洞の体———それまで誰からも軽々と扱われてきたその体———には、急に重い中心ができたかのようだった。みぞおちに鉛の塊がのしかかり、彼女の体を垂直に地面に抑え付けていた。その脳髄から指の先まで痺れさせているのは、言葉にならないままずっと耐え忍んできた悲しみだということが、人形には分からない。悲しみを生きる者には悲しみが見えない。外では昼が夜になり、夜がまた朝になっていた。しかし、娘にとっては同じ一日が永遠に繰り返されているようだった。朝になれば、女房たちが格子を開けにきた。盥と盆を持ってきた。夜になれば、格子を閉め、燈籠を持って、灯りを点しにやってきた。ひっきりなしに母屋の中を行ったり来たりする彼女たちのささめき、衣擦れの音、湯気の匂いや白粉の匂いは彼女の身の裡に染み込んでいた。そうしたものに囲まれながら、人形は日常の時間にも戻れないことを感じていた。

ようやく、苦しみの高波がせり上がって、堰を切ったように涙が溢れ出したとき、頭の霧が晴れる感じがした。嗚咽しながら、娘は深い溜息をついた。

外ではまた雨が降り始めていた。庭に面した廂の方から、ああまた降って来た、いつまでこのうっとうしい天気が続くのかしら、という女房の嘆きの声が聞えた。廂の屋根を打つ雨のポツ、ポツ、という音は徐々に木々の葉叢のざわめきを加えて行った。一瞬、几帳の内側で、涼しさと水の匂いが鮮やかに際立った。つり下げた単衣の裾が翻った。昼間なのに点された紙燭の炎が揺れた。庭に風が立ったのだった。それとほとんど同時に、ざあっという音の緞帳が暗い山荘をすっぽりと包みこんだ。廊下の奥に置いた金だらいが調子外れの唄を唄い始めた。ピチン、チン、カン、カン、カン、カン......水滴を集める金だらいの音は、否応なく、「川向こうの家」の記憶を呼び覚ました。

まだいと粗々しきに、網代屏風など、御覧じも知らぬしつらひにて、風もことに障らず、垣のもとに雪むら消えつつ、今もかき曇りて降る。日さし出でて、軒の垂氷の光りあひたるに、人の御容貌もまさる心地す。

その小さな家は、山荘の下を流れる宇治川を舟で渡り、上流の宇治橋に向かって岸をしばらく馬で進んだところにあった。荘園の領主が検分に来る時に滞在する場所だったが、長く誰も住んだ形跡はなかった。建てつけ悪く、あちこちに隙間の開いた陋屋ではあっても、寒くはなかった。それは、ちょうど彼岸を目前にして一晩だけ吹き荒れた、季節最後の吹雪が終わったところだった。まだその晩もちらちらと雪が戻ってきたが、日中は春の運行を感じさせた。陽光は廂の下から差し込み、軒に下がったつららの氷に反射して、小屋の奥の壁に奇妙にうごめく光と影の模様を作り出していた。娘は、ぼんやりとそれを見て、つららの溶ける音を聞いていた。傍には宮がいた。今上の三宮、「匂宮(におうのみや)」と渾名される人だ。世間に隠して囲われている身でありながら、娘はさらにこの愛人とこっそり逢っていた。彼岸の数日前、娘を山荘からさらって川向こうの小屋に運び、閉じこめたのは宮だった。

しかし、宮には何の計画があったわけでもなかった。ただ娘の身柄を数日でも自分ひとりのものにしたいという気持ちがすべてに勝ったのだった。それはおそらく、おもちゃを独り占めしたいと切実に願う子供の情熱と変わるところはなかったのだろう。何の展望も希望もないまま、二人はこうして、明日がやってこない世界に閉じこもった。

その後、雨の中で花は散り、もうすぐ新緑になろうとしていた。季節最後の雪の中で目覚めた娘の心は、いつまでも宮の声を反芻していた。

忍びて率て隠してむことをかへすがへすのたまふ。「その程、かの人に見えたらば」と、いみじきことどもをちかはせ給へば......

「あなたはこのまま私が連れ去ってしまおう、どこかに隠してもう薫には会わせない」、「山荘に帰っても、薫には二度と会わないと言え、そう誓え」。

「いみじく思すめる人は、かうはよもあらじよ、見知り給ひたりや」

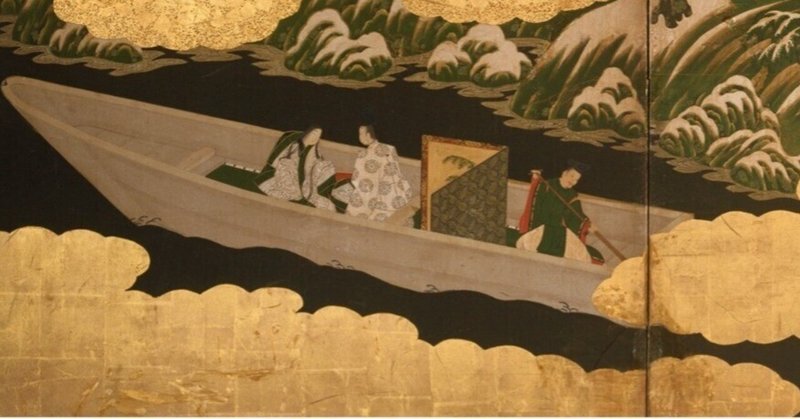

「どうしても薫は裏切れないって?なぜ?あの男はあなたを愛してもいないし、人に渡さない努力もしていない。あなたを一番大切にしているのは私じゃないか」。薫とは、娘を山荘に据え置いていた本来の主人である。かの光源氏の末子、若年ながら右大将かつ権大納言、さらには今上の第二皇女の降嫁をいただくほどに朝廷内で信望の厚い殿上人である。地方官の家族の末席にいた娘をなぜか欲して、母親からもらい受け、宇治の山荘に隠した。いずれは公式の立場を与えてもらえると信じている母は、薫を「殿」と呼び、全幅の信頼を置いている。匂宮が外目には仲のいい幼友達であり、優れた朝臣でもある薫にどんな気持ちを人知れず抱いていたのか、娘には知る由もない。分かっていたのは、宮も彼女と同じで、世の中の流れから取り残された人であるということだけだ。世の中の時間の流れと歴史の流れは同じもの、常にその折々の勝者と敗者を連れてくる。しかし、娘や匂宮のような人間は、そのような時間には生きていない。彼らは、あの逃避行の晩、宇治川を渡るときに乗り込んだ舟のように、現実から遊離した時間の中をいつまでもまわり続けている。それは決して終わらない幼年期の時間だ。宮は、娘と閉じ籠った小屋の中で、まさしくそう詠った。「私たちを運ぶ流れは終局どこにも行き着かないものかもしれない、でもそんなことはどうでもいい、私たちがお互いを見失いさえしなければ」と。

嶺の雪みぎはの氷踏み分けて君にぞ惑ふ道はまどはず

(雪と氷に閉ざされた山や川岸を渡って、私はやってきた、あなたに騙されて———でもこの道だけは間違っていない)

一方、薫を嫌うことはできず、また母を思う娘には、宮の覚悟を受け取ることはできなかった。だからこう応えた。

降りみだれ汀に氷る雪よりも中空にてぞわれは消ぬべき

(川岸を凍り付かせて雪片が舞っているけれど、そんな雪より

私の方がはかない生命です、どこにも落ちずに消えてしまう)

まっすぐに楽観的な希望を歌に託する匂宮と、「私はどこへも行けずに漂っている」という逡巡を述べる娘の心の対比は、この逃避行のエピソード以降定着する。それが最初に現れるのは、宇治川を渡る舟の上でのやり取りである。有名な「橘の小島」のシーンである

匂宮が詠う。

年経(ふ)とも変らんものか橘の小島が先に契る心は

(千年経っても色あせないこの橘の木の緑にかけて、

私のあなたへの気持ちも変わらないと誓おう)

娘の返歌は不協和音を奏でる。

橘の小島は色もかはらじをこの浮舟ぞゆくへ知られぬ

(橘の小島はいつまでも緑かもしれない、でも私は

流れに浮かぶ舟のように、ただ流されているだけ)

匂宮はその子供らしい自己中心主義的な考え方から、娘の歌をいつも「薫と自分の間で悩む心の表出」だと解釈する癖があったが、しかし本当にそうだったのだろうか。自分を「浮舟」と呼んだ娘には、薫以外にも義理立てする相手はたくさんあった。匂宮の側室である自分の縁故(異父姉)の女性や、母親の夫、母親などだ。もちろん、そうした複雑な関係性のそれぞれが彼女の生きにくさを助長し、時間とともに彼女の首を絞めつけることに寄与しただろう。しかし、そうした個別プロットの設定の詳細や、あるいは通念的な社会心理学の図式などが、浮舟の物語を千年間生かし続けている、その名前を構成するメタファーの底力を説明できるとは思われない。

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/39665

「浮舟」のメタファーは、まずヒロインの心の中で自己イメージとして結実し、歌に詠まれることで彼女の外との交信を媒介する契機となり、さらには物語の枠を超えて、彼女の悲劇のその普遍的な基盤を、千年にわたって世代ごとの読者に伝え続けることのできる符牒となった。そこには、「流される存在」という形象を断罪の象徴とした古代人の慣習や想像力が投影されていたはずである。少なくとも紫式部は、意識や認識や心理のレベルを超えた次元にまで立脚したものとして、『源氏物語』最後のヒロインの運命を考案したのであるから。 さて、このヒロインの悲劇は第51帖「浮舟」でクライマックスを迎えるが、悲劇そのものの構造は、第49帖「宿木」が始まった時点ですでに完成されていたと言える。「浮舟」帖がクライマックスというのは、ここに来て初めてヒロイン自身の意識の上にすべての「運命のいたずら」の機構が明らかになり、それによって彼女の心中に「生まれてくるべきではなかった」という感情が生まれ、それが彼女の感情生活を占拠するまでに肥大し、彼女が自ら解決の行動に移る行程が描かれているということである。その途中、ヒロインは恋を知り、欠如の苦痛を知り、苦痛の対価として自分の心へのアクセスを手に入れるのだが、それはあくまで付随的な出来事だ。 第53帖「手習」で、我々は前々段で入水したヒロインが比叡の僧の一行に救い出され、出家にいたる行程を追うことになる。かつて自分を「浮舟」になぞらえた彼女は、出家してなお、「行くあてもなく漂う」ことが自分分の人格の中心にあると考えている。

心こそ憂き世の岸を離るれど行くへも知らぬあまの浮木を

(心だけは厭わしいこの世を離れることができましたが、それでも

この身は行方知らずで、流れに浮かぶ海女の浮木のようです)

しかし、この歌には仏教の色合いが強く入っている。そのゆえだろうか、もともと「流されること」という状況に付与されていた古代呪術的な「原罪」概念へのリンクが断ち切られているように見える。

「手習」帖の末尾、剃髪した娘が窓の外を眺めてつぶやく独唱において、「流れるもの」(「ふりにしこと」)はもはや彼女自身ではない。時間である。つまり、外界である。

かきくらす野山の雪を眺めてもふりにしことぞ今日も悲しき

(野山に雪が降りしきる———それを眺めるにつれ過ぎ去った昔のことが今でも悲しく思われる)

平安貴族の浄土信仰の真剣さを鑑みれば、ここで女でありながらも大乗の戒を授けられた娘には、魂の救済への確かな足がかりが得られたということになろう。彼女にとってかつての煩悩に満ちた関係は無に帰した。それは結果的に、「流されるもの」としての自己規定を習俗的な部分で支えていた「原罪」の意識の払拭でもあったと言えよう。

2 「人形(ひとがた)」メタファーについてー修辞学と民俗学における「取り違え(quiproquo)」概念

「浮舟」帖でクライマックスを迎えるヒロインの悲劇は、すでにその2帖前の「宿木」帖で「完成」していたと言った。自ら「流れに漂う小舟」と定義したヒロインは、登場に先立って、別のイメージを与えられていた。「人形(ひとがた)」というイメージだった。

彼女を知らないまま、最初にそのイメージを喚起したのは薫である。

(薫右大将)「思ひ給へわびにて侍り。音なしの里も、求めまほしきを、かの山里のわたりに、わざと、寺などはなくとも、むかし思ゆる人像(ひとがた)をも作り、絵にも書き留めて、行ひ侍らん、となむ思ひ給へなりにたる」

「宿木」帖のこの時期、薫はまだ中納言である。薫の人生には、19歳から23、4歳頃まで「第一期宇治時代」とも言える時期があったのだが、それは、まだ若い宰相の中将の薫が道心に動かされて宇治に住む「俗聖」と呼ばれる親王を尋ねて行ったところから始まる。その親王が亡くなり、遺児の娘二人の「面倒を見る」ことを誓った薫であったが、長女の大君(おおいぎみ)に恋してしまい、次女の中君(なかのきみ)を親友の匂宮に譲ったところ、中君・匂宮のカップルは成立するも、自分と大君は清い関係のまま、大君の衰弱死によってこの時代は終わりを迎えた。それ以来、薫は大君の「代わり」を探し続けていた。同時に、宇治で父娘が住んでいた山荘の寝殿を寺に移して阿弥陀堂に改築し、その「本尊」として大君の「形代(かたしろ)」となるべき、偶像とも象徴とも愛人とも言える女性を宇治に据え置こうと考えていた。

薫が上の言葉を発した相手は中君だ。

中君は姉を亡くした後、匂宮によって京都に移され、宮の在所である二条の邸宅の西の対の女主人となっていた。京都にやってきて間もなく妊娠が分かったが、そのときにはすでに、浮気な宮はあちこちで浮き名を流し始めていた。その上、強力な左大臣の娘との婚礼すらも受け入れていた。天涯孤独の中君は宇治にも帰れず、京都でも不幸だという結果になった。薫は匂宮に彼女を「譲った」ことを後悔した。亡き大君への思いとその気持ちが相まって、「本当は姉妹の二人とも私が面倒を見るべきだった」という理屈から、中君を自分のものにしようという策を練り始めた。もちろん中君は、不幸ではあっても、安泰な今の立場を失うつもりはない。一方、生活の援助をしてくれる薫の援助を失うこともできない。「宿木」では二人の間に息詰る攻防戦が繰り広げられる。上の薫の言葉が現れるのは、その最終段階においてである。

その頃、薫は匂宮がいないときに必ず二条に来るようになっていた。そのことを、無礼すれすれの露骨さで、開口一番、中君に伝える。そして、時には威圧的に、時には泣き落としで、口説きを開始する。中君も負けてはいない。洗練された二重三重の多義的な話術で、薫を徐々に廂の向こうへ追いやる。薫は心の底では諦めている。でも、いつも帰れない。やるせなくなって、薫はこのようにつぶやいた———本当のところ、私は京都などに住みたくないのです。本当にしたいのは、宇治の山荘付近に大君を偲ぶ場所を作り、生前の彼女にそっくりな木像や絵を作成してくれる彫刻や絵画の匠を雇って、彼女そっくりの「人像(ひとがた)」を作らせ、その前で仏道に励んで後の人生を送りたいのです、と。薫の言う「人像(ひとがた)」は、リアルサイズの木彫りの像のことである。

中君はその言葉を聞き逃さず、即座にこう返した。

(中君、改め二条院西対御方)「あはれなる御願ひに、又、うたて、御手洗川近き心地する人形(ひとがた)こそ、思ひやりいとほしう侍れ。黄金求むる絵師もこそ、など、後ろめたう侍るや」

(ご立派な願い事なのに、人形だなんて、まるで御手洗川の禊の人形のことをおっしゃっているようで、なんだか残念ですわ。絵師などにもお金ばかりを要求する類が多いようですし。)

この、わざとなのか本気なのか分からない中君の「取り違え」(quiproquo)から、「浮舟」と呼ばれるヒロインの放浪は始まったと言える。薫の叶わなかった恋の犠牲になって匂宮の庇護と安泰を失いたくない中君は、薫が文字通りの意味で使った「人像(ひとがた)」という音を「祓えの人形(ひとがた)」の意味に聞いたのである。

ところで、少しだけ修辞学を離れて民俗学の領域を覗いてみたい。「人形(ひとがた)」は何をおいても民俗学の主題だからだ。

「祓えの人形(にんぎょう)」を研究したのは、特に折口信夫である。折口によれば、そこから雛祭りが生まれた。「雛祭りのおこり」から、「人形(にんぎょう)」の根源的な、すなわち文字通りの役割について語った一文を引いてみよう。

三月の上巳の日は大潮で、この日は昔は禊(みそぎ)の日でありました。(......)

千葉の木更津の辺りへ行くと雛を川へ流しに行きます。「またござれ」といつて、流すのです。かうして雛はもとは捨てたものであつて、後に雛が余りに立派になつたので捨てないやうになつたのであります。

この雛をまつるといふのは、始終側に置いて大事にしておかねばならぬといふところから来て居ります。側においておくといふのは、その家に棲んでいる人の穢れ(禍や病気などの悪いもの)を吸いとつてくれるもの、そのもんは大事だけれども恐ろしいもので、本来ならば手にもつことも憚るものであります。その形は大抵人形(にんぎょう)ですが、中には動物(主として犬系統のもの)の形をしていることも、藁人形や又は神で人の形を作ることもあります。この始終人間の側において、その家の人の穢れを吸ひとつてくれている人形(その他いろんな形のもの)を捨てる日が、先に言つた三月三日の上巳の節句であります。

ひなといふ語ははつきり決まつていませんが、多分雛形、つまり模型の意味でせう。人間の穢れをとるために祓ひをする、その時に自分の着ている着物なり、人間の形をしたものに自分の汚れた魂をうつしてそれにお祓ひをしてきよめるといふ意味です。

さらに付け加えるならば、祓えの儀式の中でも、当時下鴨神社の御手洗川で行われていた人形を用いた禊は、特に「恋心の祓え」として知られている。

恋せじと御手洗川にせし禊 神は受けずぞなりにけらしも

(もう恋などしないと御手洗川にみそぎに行ったのに、

神は私の願いをお聞き届けくださらなかった)

では、「宿木」帖の薫と中君のやり取りに戻ろう。

ここですぐに気がつくのは、この二人の潜在的不倫の愛人たちにとって、木像の「人像(ひとがた)」と慣習的な儀式の単なる道具である「人形(ひとがた)」の間に、まったく意識的な差が感じられていないように見えることだ。そして、現象面では大きな違いのある事物をその同一の「機能」において等価とみなすというのは、代数の基本であり、現代記号論のベースでもある。記号論的言語学および修辞においても、おそらくそれは同じであろう。心理的形象として異なるメタファー(隠喩)、メトニミー(換喩)、シンボル(象徴)は、記号としての「価値」にのみ注目した場合、その間にある心理的・社会習慣的な差はすべてなくなってしまう。それが、記号論的言語学の基本的方法論としてよく聞く「記号の体系を作り出すものは、能記(シニフィアン)それぞれの意味ではなく、つまり現象世界においてそれが指示するものではなく、その価値の間にある相対的関係である」ということの極意であろう。

薫と中君のやり取りのコンテクストでは、「人像」、「人形」、「形代」という語によってそれぞれ換喩的、隠喩的、象徴的に示されるイメージはすべて同じ「価値」を持っている。それは「代理」機能としての有効性である。その機能を果たす限り、薫にとってはそれが「人像」であっても、「形代」であっても、「人形」であっても、同じことなのである。そしてもちろん、薫が自分を「生きた人形」として使わないようにさせるために、他所に代理を設けようとしている中君にとっても。

しかし、「宿木」帖における「ひとがた」のイメージの変容はここにとどまらない。

薫と中君の「代理」物探求を目指した協力関係のもと、さまざまな「ひとがた」は機能的等価性によってまとめあげられ、同質なイメージとしてテキストに定着する。それをまたさらに一転して、等価で同質な「ひとがた」の記号が機能する土俵を一気に無機物の世界から生きた人間を含む世界に移すというイメージ操作の瞬間がある。それが、次の中君のことばである。

(二条院西対御方)「年頃は、世にあらむ、とも知らざりし人の、この夏頃、遠き所より物して、たづね出でたりしを、うとくは思ふまじけれど、また、うちつけに、さしも、何かは睦び思はん、と思ひ侍りしを、さいつごろ、きたりしこそ、怪しきまでむかし人の御けはひに通ひたりしかば、あはれに思えなり侍りしか。形見など、かう思し、のたまふめるは、なかなか何事もあさましうもて離れたり、と見る人々も言ひ侍りしを。いと、さしもあるまじき人のいかでかは、さはありけむ.....人形(ひとがた)のついでに、いとあやしく、思ひ寄るまじき事をこそ、思ひ出でて侍れ。」

(亡き姉と私には、実はもうひとり妹がいたのです。父が認める事なく、誰にも話さなかった娘です。この長い月日の間、母親と一緒に東国で暮らしてきたらしいのですが、その母娘がこの夏、上洛して参りまして、私のところにも来ました。私は姉の形見と思っていただくほどは姉には似ておりません。ところがその娘ときたら、まあ姉が生き返ったのかと思いくらいに瓜二つでした.....人形のお話をされましたので、ふと思い出したのです。)

中君がここで行ったことは、文章の先生が「言語のレベル」と呼ぶものを意識的に混同する話法であり、記号論的言語学の立場からすれば「言語学の外」に出るという一種の反則行為である。それは次のような言説操作として説明できよう———中君はまず、薫が始めた「人像(ひとがた)」という概念を「祓えの人形(ひとがた)」に置き換えるというパラダイム転換を行った。その後、さらに一転して、「姉の形見」としての自分(のいたらなさ)というテーマを押し出し、その自然な続きとして、「人形としての異母妹」という展開テーマへつなげた。このときに、「ひとがた」がカバーする指示対象を、誰にも気がつかれないうちに、無機物から生きた人間に敷衍した、と。

このとき、読者においては二つのことが起こる。

まず、最初に「代理」という機能で等価のものとして扱われていた様々な「ひとがた」であるが、実はそれらの価値はスライドしていることが分かる。そのスライドの一端には「ポートレイト」、「面影」というニュアンスがあるならば、その反対の極端には、禊や祓から連想される「贖罪の道具」「犠牲となる存在」というニュアンスがある。

もう一つは、生きた人間が禊という形骸化した儀式の本来的な意味を蘇らせたとき、つまり、死んだメタファーを生き返らせたとき、言語学的な主題が民俗学的な主題に連結し、連動していることが分かる。

薫の視点に立てば、もちろん、これらはすべて何も気がつかないうちに起こったことである。彼は「人像」のテーマが「人形」のメタファーに移し替えられ、同時に「形見」のニュアンスが「犠牲」のニュアンスにトーンを変え、その時点で「ひとがた」の語の複雑な意味作用の中に「贖罪の道具」というメタランガージュ的機能が加わったことに、まったく気がついていない。(忘れてはならないのは、薫はこの時点では中君にメロメロになっているということである。)一方で、中君がこのように主題の境界をずらして「ひとがた」の指示対象を拡大しなければ、薫には、いきなり知らない少女を故人の象徴的・犠牲的な「身代わり」にするなどということは考えられなかったであろう。

今や薫は中君の誘導通りに、「人像」、「形代」、「形見」、「人形(ひとがた)」という諸イメージの共鳴、あるいはメタランガージュ機能の呼応、とでも言えるものの間に成立するにいたったある種のパラダイムを踏襲している。そして、そこに「本尊」(象徴)のイメージも加える。

「世を海中にも魂のありか尋ねには、心の限り、進みぬべきを。いとさまで、思ひ給へらるべきにはあらざなれど、いと、かく、なぐさめむかたなきよりは、と思ひより侍り。人像(ひとがた)の願ひばかりには、などてか、山里の本尊にも思ひ侍らざらむ。」

(愛する人の魂が見つかるものなら、もちろん海の底にまで探しに行きましょう。しかし、そのように思える理由もない。となれば、少しの慰めにもなろうと、人像を願う事は許されるでしょう。山里に寺をつくれば、その像を本尊にもしようと思っているのですから。)

「本尊」、つまり観音菩薩像か阿弥陀如来像。欣求浄土の心の形象化である。

ここで、薫の深層心理で慎重な言葉選びが起こったとも考えられないだろうか。すなわち、古代の犠牲の儀式である禊・祓の生きた道具である「ひとがた」のイメージが一瞬喚起する神代の祝詞の響き———いささか野蛮な響き———にやや抵抗を覚えた「求道の徒」薫が、その響きをいささかなりとも「浄化」するため、仏典の荘厳な響きを重ねた、とは。

3 「水に流す」行為の言語的・習俗的想像力についてーテキスト解釈

「人形」の形象は『源氏物語』の他の部分にも散見される。例えば、よく知られた第12帖「須磨」の一場面、須磨に流謫中の若い光源氏が沿岸の海面に漂う無数の「人形(ひとがた)」を見いだすところである。

じっとその景色を眺めていた光源氏は、このような驚くべき歌を詠む。

知らざりし大海の原に流れきてひとかたにやはものは悲しき

(未知の大海原を漂う人形たちはなんと悲しいことか

その悲しさは、私にとって人ごとではない)

この日は「弥生の朔日に出で来たる巳の日」、旧暦三月一日の巳の日、つまり禊の日である。源氏は現地の陰陽師を呼び、延喜式が定める通りの儀式をさせた。同地の人々もまた、自宅で様々に禊を行っているようだ。須磨の海岸にはたくさんの舟が並び、そこにはぎっしりと人形(ひとがた)が乗せられている。これから、海へ捨てられに行くのだ。源氏はおもわず、その運命に「よせられ」る。それが自分の流謫の状態と重なる。

源氏は思う———儒者たちは私の過ちをあげつらい、制裁を求めるかもしれない。しかし、私は日本固有の神々の前では何の罪もおかしていないのだ。

八百よろづ神もあはれと思ふらむ犯せる罪のそれとなければ

(神々も私を可哀想だと思われるに違いない

神々にとって私は罪人ではないのだから)

神々は正しくお認めになるだろう。私が今置かれている立場は、海に捨てられた人形とまったく同じだ。私は、本来の神聖なあり方を見失い、世俗的な権力闘争に明け暮れている朝廷の贖罪の道具なのだ。他人の罪を浄化するためにここに流されたのだ。

その後、「須磨」帖の終わりでは天変地異がこの地と京都を襲い、続く「明石」帖ではさらに桐壺の霊まで現れて、光源氏の確信が神意に照らして正しかったことが判明する。しかし、それは本編の趣旨とは関係ない。

ここで大事なのは、宇治十帖で「人形(ひとがた)」の意味の転換が起こるそのずっと前に、光源氏もその「贖罪」の構造に気がついていたことである。光源氏が行った視点の転換は、中君と逆の方向を取った。中君がある機能に特化した「記号」としての「人形(ひとがた)」のイメージを生きた人間の存在理由にまで敷衍しようとしたとすれば、光源氏は、自分の生きた感情をそのまま無機物たる「人形(ひとがた)」に「よせ」て、共感という心理的統合のもとにそれらオブジェを世界の秩序の一貫として蘇らせたのである。

ある意味「口のきけない」無機物も等しい存在に対する光源氏の態度は、「須磨」帖の次の部分においてもはっきりと強調されているところである。

海人ども(.....)召し出でて(......)浦に年経るさまなど問はせたまふに、さまざま安げなき身の愁へを申す。そこはかとなくさへづるを、「心の行方は同じこと、何か異なる」とあはれに見給ふ。

(下賎の漁師たちを御前にお召しになり、海辺の生活は大変だろうとお伺いになる。苦労が絶えないなどとよく分からないことばで喋るが、君は「身分はどうあっても心は一緒だ、何の上下があろうか」と思いながら、じっとお聞きになっている。)

『源氏物語』において「流される立場」をその身に知る人物は二人いる。光源氏と浮舟だ。「宇治十帖」と呼ばれる、源氏が亡くなってから20年後の出来事を語った部分は、源氏生前の宮中の物語であった前半のある意味ネガであり、カリカチュアともされる。では、「流される立場」を通して考えた時、宇治十帖における光源氏の立場を持つのは浮舟だということになる。彼女がいかに「『源氏物語』中、最もつまらない女性」と評され、「性格など持ち合わせない女」(小林秀雄)と呼ばれて、なぜこのような人間を紫式部は最後のヒロインに設定したのか、と8世紀にわたって碩学の注釈者に首をかしげさせてきたとしても。

しかし、このヒロインのメリットは、自らを「浮舟」とメタファーで表現し、そのメタファーの間に新たな情緒的内容を導入した、というだけではない。(それは、ほとんどすべての『源氏物語』の登場人物が行っていることである。)彼女の余人にないメリットは、「浮舟」という自己イメージから出発しつつも、そのイメージの射程を超えて、「人形(ひとがた)」として役割を見いだしたところにある。そしてそれを本当に実行したところにある。

娘が「人形(ひとがた)」としての自らの立場を理解するために、ほとんど言語的媒介は用いられていない。なぜならば、娘の話題が初めて出る第49帖「宿木」から、『源氏』自体が幕を閉じる第54帖「夢浮橋」まで、浮舟と自らを呼んだこのヒロインが現れるところすべてを参照しても、彼女が自分の立場を「形代」や「人形(ひとがた)」であると学んだと示唆する場所は一カ所もない。むしろ、薫は娘の前でその事情を決して漏らさないように努力しており、作者は常にその点を強調する(「東屋」帖)。おそらく、中君と薫の密契の中核にあったこのタームについて、娘は何も聞かされずに最後まで過ごしたのではないかと思われる。

だからこそ、その「いかに死なばや」(どうやって死のう)、「我が身一つ亡くなりなむのみこそめやすからめ」(私ひとりがいなくなれば、すべてはうまくいくのだから)という発想が、誰からも理解されないのである。「普通、少しでも世間知がある人ならこんな考え方はしないのですけれどねえ」と、首を傾げる振りをする紫式部は、彼女の入水の決意を説明してこう述べる。

児めきおほどかに、たをたをと見ゆれど、気高う世のありさまをも知る方すくなくて、思し立てたる人にしあれば、すこしおずかるべきことを、思ひ寄るなりけむかし。

(いかにも幼くおっとりして、人の言う通りに従ってばかりのように見える娘であるが、小さい頃から周囲と引き離して育てられたために一般的な常識に欠けていて、だからこんな乱暴なことを思い立ったのだろう。)

「世のありさまを知る」とはどういうことか。記号としての言葉の使い方を知るということである。具体的な指示物や、主観的内容をできるだけ捨象し、記号をその機能、ないしは効果において判別し、使い分ける力を持っている、ということである。この意味での世知に長けた存在は、彼女のまわりでは中君が群を抜いていることは、すでに前段で見た通りである。浮舟と自らを呼んだ娘は違う。彼女は文字通りすべてを受け取るだけではない、文字になっていないこと、言葉にされていないことの根源的なエネルギーを受け取るのである。すなわち、誰もが自らにすら打ち明けることができないでいる、言語化されていない欲望を。

それが、登場する前にすでに「人形(ひとがた)」としての規定を受け、自らの意識では自分を「浮舟」と呼んだけれども、実際は「人形(ひとがた)」としての決定を下したこのヒロインの、ほかのあらゆるヒロインに勝って革命的な点である。

「浮舟」から「人形(ひとがた)」へ———その間には、「流れる水」の浄化作用があった。言語化されない想像力は、原初の水を志向したということだろうか。

4 終わりに:メタファーとは何かー精神分析と言語学の限界

以上見た通り、『源氏物語』における「人形(ひとがた)」のメタファーは、ほとんど「スピーチアクト」(オースティン)とでも呼びたい実践的な様相を見せる。『源氏』では唯一の意図的な自死の行為であり、かつ、何十年も書き継いだ長編の終盤のクライマックスとなる事件である浮舟の入水は、我々にとっては何よりも言語学的事件であろうと思われる。それが、メタファーに始まり、メタファーを超えて、「文字通りの意味」を言語の外に見いだしたという意味で、事件だと思うのである。

構造言語学者ローマン・ヤコブソンは、その文学批評において、こうした文学、特に詩的表現に特有のメタフォリカルな表現(限りなく社会的なコミュニケーションの磁場から遠く、限りなく無意識の「もの」の表象の源泉に近い、「ものそのもの」の質量を感じさせるにいたるような言語の側面)を「詩的機能」に近づけた。

フランス1970年代の特殊な言語学的な精神分析の考案者であるジャック・ラカンは、こうしたメタフォリカルな表現について、精神分析をおこなっている。

メタファーの創造的な火花は、二つのイメージを並び見せることから生まれるのではない。つまり、精神の目にはっきりと見えるものとして提示された二つの能記(シニフィアン)をつきあわせることからは生まれない。メタファーは、一つのシニフィアンが別のシニフィアンの意味の連鎖における立場を踏襲しながら、そのシニフィアンになり変わって行くことで、生命力を得るのである。このとき、言表において消えてしまった二つ目のシニフィアンが、コミュニケーションやテキストという意味の連鎖空間に対して持っていた繋がり(換喩的な近接の繋がり)は、言下にそっくり残ることになる。

in "Ecrits", Paris, Le Seuil, 1966, p. 507.

(翻訳筆者)

ラカンの説明は、11世紀初頭日本で書かれた『源氏物語』、最後の10巻である「宇治十帖」で展開される「人形(ひとがた)」のメタファーについても、十分かどうかはともかく、ある程度腑に落ちる合理化の役を果たし得ている。「人形」と「浮舟」の伝統的・文学的メタファーを結びつけるものは、確かにこの「言表からは消えてしまったが、具体的な内容を残したシニフィアン」である。ラカンは、言語を通して言語以前、あるいは言語外、あるいは言語に反する「意味」というものから人間の根源的な欲望の機構を再構築しようとする領域に浸り続けたために、かえって言語が言語を超えるときに生まれる「詩」について、誰よりも知る羽目になったに違いない。

さて、この「詩」が日々生まれている場所はどこか。言語学も精神分析にもそれを言うことは不可能だ。それは、心理でもない、ダイアグラム化され得る言語「機能」でもないからだ。

(2021年9月某シンクタンク研究雑誌に発表ー2次使用については権利者から許可取得済)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?