未来のわたしに、今日のわたしの感情を手っ取り早く伝えたくはないな。|さみしい夜にはペンを持て

狭い我が家は、当然本棚のスペースも限られていて。

そんな厳選書籍しか鎮座できない本棚に、「この本はここに並べておきたいな」と思える本とひさしぶりに出会えたので、ご紹介。

"「感動した」ってほんとの気持ち?"

— 犬田メメ(めぬ)🦭ほっこりインタビューライター (@5koinu5) August 4, 2023

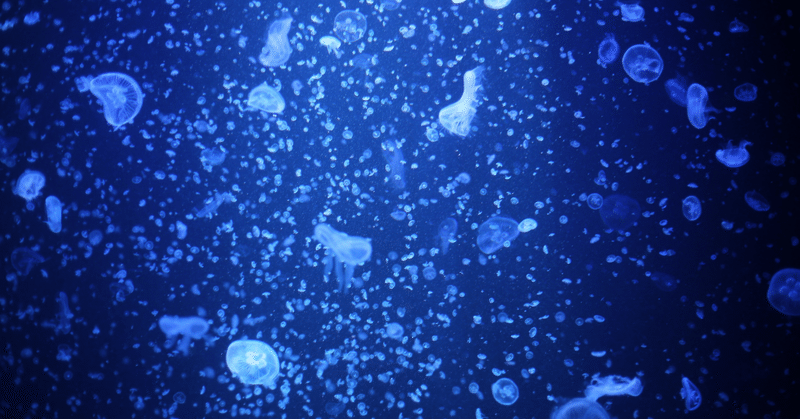

最初はなんて美しい装丁なんだ…🪼と見惚れて手にとった本なのだけど、これから日記をつけたい人やジャーナリングに興味のある人にぴったりな本でした

嫌われる勇気の著者さんだったとは!

さみしい夜にはペンを持てhttps://t.co/jucZOsyyb3

「感動した」ってほんとの気持ち?

この文言は本の帯にも書いてあって、なんとなくそのたった一文が自分の「もやもや」や「うしろめたさ」にビタッと張り付いた気がして手にとった。

わたしはたぶん、書くことが得意なほうだ。

ライターをしているなら、そらそうやろという話とは別だ。ライターとしてのスキル云々の話ではなくて、たとえば学校で作文の課題がでたときの「嫌さ加減」が他のクラスメイトよりは軽かっただろう、というだけのこと。

それは、わたしが文章の落とし方や言い換えてしまえば「逃げ方」を知ってるからだ。そんなに一文一文悩まなくたって、こうやってこうやってこうすれば「それっぽく見える」作文を仕上げることができる、そんな勘どころを持っているから。それは、当時は読書が好きだったからかもしれないし、中二病特有の詩的な気持ちをたっぷり抱えていたからかもしれない。

読書感想文には「感動しました」って書いておけばいい。でもそれだけじゃ文字数が埋まらないから、その感情の引き伸ばし方をなんとなく知ってる。そして思った通りに評価してもらえるから、作文は好きだった。県で一位にも選ばれ文集にも載った。

でも、そのなんとなく「書けちゃう」に、どうにもうしろめたさがあった。書けちゃいはするんだけど、別にわたしは自分自身が書いたこの作文が好きじゃない。なーんかまた、”こなせ”ちゃった気がするなと。

そんなわたしに言うのです。

「感動した」ってほんとの気持ち?と。

タコジローくんと10日間の日記

この本は、ビジネス本や実用書ではない。

ざっくり言ってしまえば、わたしの冒頭のツイートにもあるように、最終的には「ジャーナリング」や「日記」、「書く思考整理」などの習慣を身につけたい人へおすすめの本なのだろう。でも、中身はというと中学校でいじめられているタコジローくんと、彼に「日記を書いてごらん」と助言するヤドカリのおじさんとの物語だ。

著者は「嫌われる勇気」の著者でもある古賀 史健さん。一度「嫌われる勇気」を読んだことがある人なら想像できるかと思うが、あの「哲人」と「青年」の会話がもうすこしマイルドに、そしてイラストや海の生きもののキャラクターを活用して子どもにもわかりやすい表現に落としこまれているような本だ。ヤドカリのおじさん(=哲人)に対するタコジロー(=青年)の「なんで?」「どうして?」「でも」攻撃には、「嫌われる勇気」読者であれば既視感があるはず。

タコジローくんは、学校で「タコだ」というだけで心無い言葉を浴びたり、言い返せない自分をさらに嫌ったりといった悩みを抱えている中学生。「もう学校になんて行きたくないな」と、サボった日に公園で出会ったヤドカリのおじさんから「書く」ことの大切さを学んでいくというストーリー。

おじさんはタコジローくんに「10日間、日記をつけてごらん」と課題を出す。実際にわたしたち読者も本の中で覗き見できる彼の日記は、日を追うごとにどんどん変化していく。おじさんのアドバイスを活かしながら、自分の気持ちの解像度が上がっていく様子がとってもおもしろいのだ。

日記2年生のわたしが得たもの

わたしは”日記2年生”だ。

昨年の11月に日記をつけ始め、今日まで続いている。1年と9カ月の最長記録。

冒頭のとおり、書くのは得意なほう。

日記を書く習慣が身につく前から「何か頭にもやもやがあるときは、紙に書いて言語化を図る」という無意識の癖があり、タコジローくんよりはいくらかお姉さん面をして、おじさんのアドバイスに耳を傾けていた。

そんなわたしが、それこそ読了したその日の日記にメモした内容をいくつか紹介したい。誰かがこの本を読む楽しみを奪わない程度に。(ネタバレでもあるのでご注意!)

日記は、最初のころは「秘密の書きもの」。続いてくると、それは「秘密の読みもの」になる。

愚痴やネガティブな感情は、過去形にして書くと距離が生まれ、俯瞰して感情を見れるようになる。(例:「◯◯なんて嫌い!」⇒「◯◯なんて嫌い!、と思った」)

「今」ではなく「あのときの自分」にインタビューするつもりで書く

そのもやもやが「考えごと」なのか「心配ごと」なのかを整理する。

考えごと:今の自分でもできることがひとつでもあること(例:後日控えているプレゼンの準備を入念にしておく)

心配ごと:今の自分ではどうにもならないこと(例:旅行の日に雨が降りませんように)

※自分なりの言葉に要約しているので原文通りではありません

そして、本の中には「日記にも読者がいる。それは未来の自分」といった内容がある。読者がいると思って書かないと手っ取り早い言葉選びをしてしまうよ、と。そう、例えば「感動しました」みたいに。

未来の自分(読者)に今日このときの気持ちを「わかってもらおう」と思って書くことが大事だよと。それを読んでわたしは再び、手慣れた落とし方で日記を"こなす"のはヤメにしたい、と思ったのだった。

エピローグにグッとくる

それこそネタバレになってしまうのでここには書かないものの、エピローグにグッときてしまった。繰り返すが、この本はビジネス本や実用書ではなく小説であり冒険絵本(糸井重里さんの表現を拝借)であるので、このエピローグがとっても意味をもつ。

わたしがこの本を「よかった」と思えた理由として、最近、仕事でメンタルが不安定だったということが挙げられる。ひさしぶりに、タコジローくんの抱く「学校(仕事)なんて行きたくない」をヒリヒリとこの身に感じていた。

そんなとき、エピローグにあるタコジローくんのとある友人からのひと言を見てすこし気持ちが軽くなったのだ。ぜひ、エピローグまで読んでほしい本。いや、エピローグまで読むのが止まらない本なので、このnoteを見て気になってくれた人に届けばいいなと思う。

おわり。

サポート励みになります🍰 いただいたサポートは新たな知見や経験に充ててnote執筆に還元します💪🔥