読書メモ:中原ほか(2018)研修開発入門 「研修転移」の理論と実践

中原先生たちが書かれた、以下の本の読書メモです。

研修と現場の隔たり

「研修は現場に生きない」「研修している時間があったら、業務をしたい」などという声をよく耳にします。研修は、新しい知識や考え方を得る場であり、決して無駄なものではなく、有益なものだと筆者は考えていますが、冒頭のような声を鑑みると、研修を実際に日々の業務に活かすのは中々難しいことなのかもしれません。

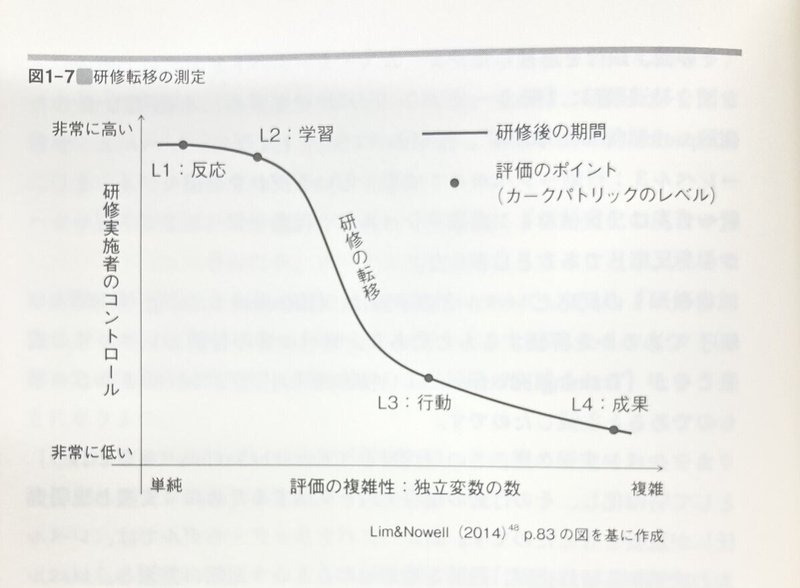

実際に、中原(2018)では、研修後の受講者の反応(満足度など)や学習と、行動変容や実際の職場での成果はの間には、かなり隔たりがあることが示されています。下の図は、研修実施者のコントロール効きやすさと研修効果の関係を示したものです。行動や成果は、研修実施者以外の要因にも大きく影響をうけるため研修のみで行動を変えることが難しいことが伺えます。

研修転移に重要なものは何か?

「研修で学んだことが、仕事の現場で一般化され役立てられ、かつその効果が持続されること」を研修転移といいます(中原2014)。

では、研修転移にとって重要な要素は何なのでしょうか?本の中で紹介されていた、Pineda-Herrero et al.(2014)の研究は興味深く、研修を転移させようという本人の意欲と研修転移の間にはほとんど関係がなかったことが確認されているそうです。また、同じく本の中で紹介されていた、Broad & Newstrom(1992)の研究では、研修転移に最も有効なのはマネジャーの働きかけであるものの、これは十分に行われていないことが指摘されてるそうです。

そして、「研修の転移は、個人の意欲の問題だけで研修転移を語ることは厳しく、活用機会があるかどうかやマネジャーの支援など、個人を取り巻く環境が重要」と指摘されています。

【読書メモ2】

— Megumi IKEDA | 池田めぐみ (@megumikeda) March 23, 2021

「研修での学びが職場に活きるかどうか」は「本人の意欲」に依存しないって面白いな。

個人の意欲の問題だけで研修転移を語ることは厳しく、活用機会があるかどうかやマネジャーの支援など、個人を取り巻く環境が重要とのこと。 pic.twitter.com/aCU6HxJEdW

研修転移をどのように促すか?

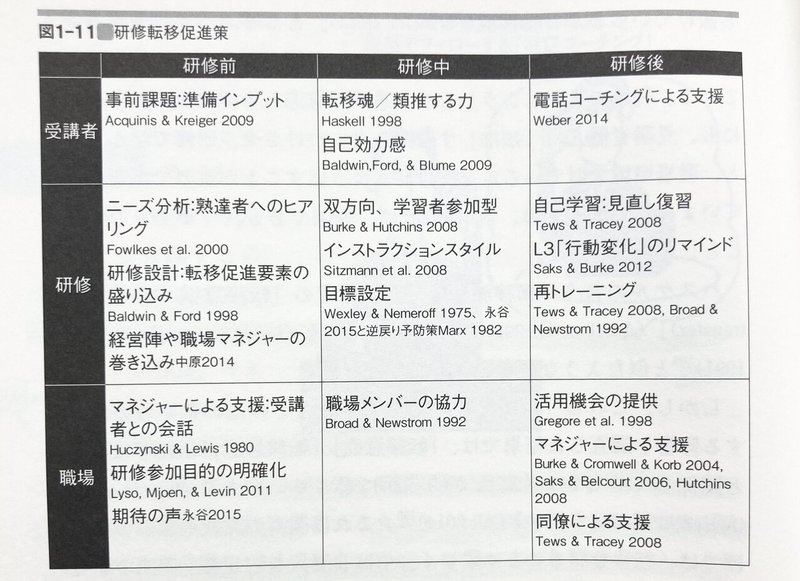

中原(2019)では、研修転移を促す試作を、研修前・研修中・研修後×受講者・研修・職場のマトリックスに分類して紹介しています。例えば、研修前に職場でできることとしては、参加目的を明確化させることや、期待の声をかけることがあるそうです。

所感

個人的には、「研修の転移は、個人の意欲の問題だけで研修転移を語ることは厳しく、活用機会があるかどうかやマネジャーの支援など、個人を取り巻く環境が重要」という中原先生の指摘が、刺さりました。

「研修なんて意味がないという上司がいるんだ」という話も聞いたことがありましたが、研修の価値を減らしているのは、研修を職場で活かせるような工夫をしていない、その上司自身なのかもしれません。

研修転移を促すために、参加者のみが頑張るのでも、研修講師だけが頑張るのでも、マネジャーだけが働きかけるのでもなく、これらの人々が有機的に機能し、受講者の研修転移を支える必要があるのだと感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?