【小説】はじまりの赤、週末の

美世ちゃんの部屋からは、週末のお母さんの匂いがした。

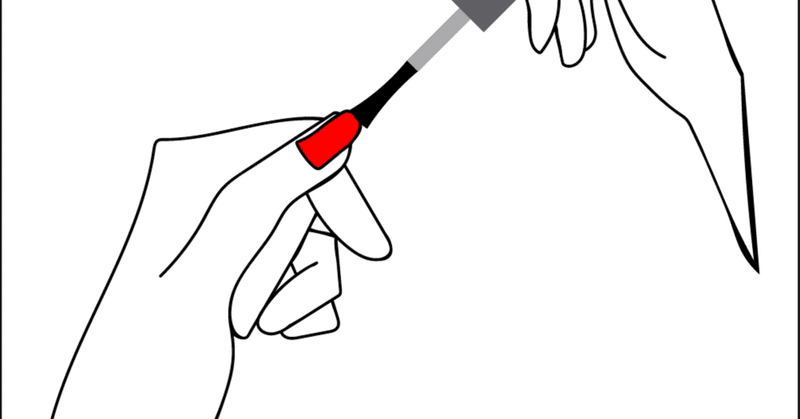

「この筆をね、こうやって使って、塗るの」

美世ちゃんが左手に持つ小瓶には、毒々しい赤い液体が詰まっている。蓋をひねってゆっくりと持ち上げると、小瓶の中から蓋につながる真っ赤な筆が顔を出す。

「ああ、垂れちゃう」

言いながら、美世ちゃんは右手でつまんだ筆を左手の親指の、爪に乗せた。どろどろが溢れ、美世ちゃんの爪を越えて指にまで広がり、ぼたりと滴った。美世ちゃんの部屋の白いカーペットが、目を見張るほど鮮やかな赤に染まる。美世ちゃんはああっと情けない声を上げたけれど、すぐ自分の爪に注意を戻した。カーペットは私と美世ちゃんがポテチやチョコレートを落として散々汚してきたから、今更ほんの一部が赤くなろうが美世ちゃんにとっては大した事件にならなかったのだ。

「見て、麻瑚ちゃん。綺麗。宝石みたいでしょう」

爪どころか指じゅうがてらてらと赤く濡れた右手を、美世ちゃんはうっとりと眺めている。でも確かに、爪は綺麗だ。

どろりとねちっこい輝きを帯びたそれを、経血みたいだと思った。3ヶ月前、下着の中で不気味に広がっていた経血。ぬるぬるしていて、嗅いだことのない生ぐささがした。これがこないだ授業でやった生理なんだと思って保健室に行ったら、保健の金山先生が手のひらサイズの四角いおむつをくれて、つけ方を教えてくれた。それから替えのパンツも貸してくれた。生理用パンツってやつはがさがさとして分厚くて、先生のくれたおむつ──ナプキンをつけると動くたびにおしりからぱさぱさ音がする。不自然にごわつくおしりが気持ち悪くて、私はトイレでパンツを履き替えてからもくねくねと腰が動いて落ち着かなかった。

私が違和感と闘っているというのに、先生は保健室に響き渡るくらいの大声ではしゃいでいた。

「最初は気になるよねー。でもそのうち慣れるよ。だって女の人は、この先40年も生理と向き合い続けるんだからね。麻瑚ちゃんもついに大人の仲間入りよ。おめでとう!」

昼休みが終わり、新しいパンツとナプキンをつけた私は教室に戻った。授業中に下を向くとヨーグルトのような匂いがつんとして、くらりと目眩がした。この匂いがクラスの子にばれてしまうんじゃないかって、ずっと気になって仕方がなかった。

爪を赤に染めた美世ちゃんが、急に大人の女性に見えてくる。美世ちゃんは生理、始まってるの? そう聞こうと思ったけれど、また急に、美世ちゃんがものすごく子供に見えてきてやめた。たぶん、爪に色を塗って大人ごっこをしている美世ちゃんにはまだ、大人になる予兆が訪れていない。だからこんなことができるんだ、生理が始まったらこんなこと、できなくなるのに。私は無性に美世ちゃんを突き飛ばしてやりたくなった。きっと今突き飛ばしたら美世ちゃんはよろけて手をついて、小瓶が倒れて転がって、カーペットの上は殺人現場みたいになるのだろう。せっかく綺麗に塗られた爪はぐちゃぐちゃに乱れて、カーペットの白い毛がうじゃうじゃと赤い爪にまとわりつく。そうしたら美世ちゃんは怒るだろうか、泣くだろうか。美世ちゃんは親指がかわいくなって勢いづいたのか、隣の人差し指に色を乗せはじめていた。

朝の会が終わった途端美世ちゃんが先生にきつく叱られたのは、次の日のことだった。

「笠原さん、その爪はなに? 学校にはそういうおしゃれをしてきてはいけないのよ」

美世ちゃんは教壇の上で、みんなに見られているのにわっと泣きだした。

「だって、だってえ。これ、落ちないんだもん。何回手洗ってもお風呂に入っても、落ちなかったんだもん」

美世ちゃん、除光液のこと知らなかったんだ。私は昨日からもう一段階、美世ちゃんに失望した。私は毎週末、お母さんがネイルを塗っているから知っている。お母さんは何時間もかけて、ネイルをちまちまと爪に乗せてはまた除光液で落とすのを繰り返す。その間お母さんは家事も何もできないから、私が弟の世話をして、洗い物や洗濯もする。

そしてお母さんがじっと動かなくなってからは、絶対にお母さんに話しかけたり触れたりしてはいけない。一度弟がネイルを乾かしている最中にお母さんにじゃれついたとき、お母さんはこの世の終わりのような声を上げて弟を怒鳴りつけた。まだ3歳の弟はびっくりするやらわけがわからないやらで泣きわめいて、結局私が何時間もかけて宥めてやるしかなくなった。弟が泣き疲れて眠る頃にはネイルは乾ききり、お母さんは初めて見る綺麗な服とバッグを身につけて暗い外に出て行った。

「もう、先生が除光液貸してあげるから、あっちの空き教室で落としてきなさい。ちゃんと換気はするのよ」

「先生、私も一緒にいてあげていいですか」

二人の横からそっと近づいて名乗りを上げると、先生は柏木さんがいてくれるなら安心だわあ、と嘘くさい笑顔を向けてきた。

「ごめんね麻瑚ちゃん。迷惑かけちゃったよね」

「いいよ。それに昨日、私も一緒にいたから」

隣の空き教室で除光液の蓋を開けると、美世ちゃんはくっさあ、と思いっきり顔をのけぞらせる。やっぱり除光液のことは知らなかったのだ。私はコットンに除光液を染み込ませ、美世ちゃんの爪を力を込めてきゅっと拭く。

「麻瑚ちゃん、ネイルの落とし方知ってたの」

「お母さんがやってたからね」

「なあんだ、じゃああたしがネイル教えてあげなくてよかったんだ。なんか恥ずかしい」

美世ちゃんは自分の爪からコットンに移っていく赤色を、不思議そうに見つめている。私もこうやって、お母さんの隣でネイルを塗る様子をじっくり見せてもらっていた頃があった。優しくて、むやみやたらと怒らなくて、たくさん笑っていた頃のお母さん。お母さんが変わってしまったのは新しいお父さんが来たときからだろうか、弟が生まれてからだろうか、それとも、新しいお父さんが出て行ってからだろうか。

「嫌でも大人には勝手になっていくもんなんだから、無理して背伸びしなくてもいいのよ」

気がついたら、そんな言葉を口にしていた。どこかで聞いたことのあるような、ないような台詞。少なくとも私から生まれた言葉だとは思えなかった。

「そうなの? あたし、いつまでも子供のままな気がしちゃうけどなあ」

そろそろ自分でやるよ、ありがとうねと言って、美世ちゃんは自分でネイルを落としはじめた。美世ちゃんは素直だ。素直で真っすぐに、小学6年生の女の子をやっている。そこには一瞬の狂いもなく、歪みも見られない。私はたまに、自分が本当に子供なのかあるいは別の得体の知れない何かなのか、わからなくなる。

「ねえ、あのね、麻瑚ちゃん」

右手の小指の先をぐいっとコットンで拭いながら、美世ちゃんはまるでかくれんぼで隠れているときみたいに、そっと声を発した。

「麻瑚ちゃんのママって、陽太くんのパパと付き合ってるの、ほんと?」

「……知らない。お母さんと最近、話してないから」

「そっかあ。なんかごめんね、違うの、こないだうちのママとゆきちゃんのママが話してるの聞いちゃって」

美世ちゃんが謝ることなんてどこにもない。違う、と首を振る必要もない。お母さんが誰と付き合って、週末の夜に何をしているのか私は知らない。でも、大人たちが噂しているのならだいたい本当なのだろう。大人の言うことは間違っていることも多い、けれど、ここぞというときは確実であることを私は知っている。

はあ、やっと綺麗になった、と美世ちゃんは自分の両手を見ながら息をつく。ネイルを塗ったときも綺麗だと言っていたのに、ネイルを落とした爪のことも綺麗だと言えるのだ、この子は。私は自分の爪のことを綺麗だとも汚いとも思えない。だから美世ちゃんのことがすごく清潔で曇りのない、美しい女の子だと思った。

「ねえ、陽太くんのお父さんと付き合ってるってほんとなの」

週末、ネイルを塗り終えてバッグを肩にかけたお母さんの背後から、私は話しかけた。こうして出かける間際のお母さんに声をかけたのは、初めてだったかもしれない。

「あんた、どこでそんなこと聞いたの!」

お母さんは怒鳴っている。ああ、いつからだろう、お母さんが怒ると意識がふっと後ろの方に遠のいて、部屋の隅っこのあたりからお母さんと私が向かい合っているのを眺めている気分になるようになったのは。目の前にお母さんのおっかない顔があるはずなのに、同時に私はお母さんのぐっと盛り上がった肩と逆立つ髪の毛、仁王立ちになって床にしがみつく足を上から見下ろしている。だから私はお母さんがこわくて怒鳴られたことが悲しくて仕方がないのに、心のどこかで大人ってばかだなあ、とお母さんを笑っている。

「美世ちゃんから聞いた。あと、美世ちゃんは美世ちゃんのお母さんとゆきちゃんのお母さんが話してるのを聞いたって」

お母さんははあああ、と口から大きく火を噴いた。実際はため息だったのかもしれないけれど、私にはお母さんの口から火が燃えさかっているのが見えた。

「お母さん、そういうのフリンっていうんじゃないの。陽太くんとこ、うちと違ってお母さんもいるでしょ」

「うるさいわよ! ほんっと、どこでそんなこと覚えてくるの最近の子供は。しかもいつの間にかあたしのことママとも呼ばなくなってるし、どうしてこんなにかわいげがなくなったのかしら。いやな女になるわよ、あんた」

「いやな女ってどんな女なの。それってお母さんよりもいやな女なの」

ばちん、と頭に星が舞った。同時に私が上から部屋を見下ろしていた映像もぶちっと切られ、真っ暗になった画面が目の前に映る。気がついたときにはじわじわと顔が熱くなってきていた。親にもぶたれたことないのにって台詞、私は一生言えないんだろうな。

「ほら、こんなことしてももう涙一つ流さない。かわいくない。さっさと大人になって家を出てくれれば、あたしも楽になるのに」

お母さんはそう言い捨てて、つかつかとヒールの音を立てながらドアをばたんと閉めて出て行った。そんなに大きな音を立てなくたって、お母さんが怒りに満ちていることくらい私にもわかる。ほんとに大人ってばかだ。ばかやろうだ。こんな大人になるくらいなら、生理なんて来なくてよかったのに。

おねえちゃん、とか細い声を上げながら、昼寝をしていた弟が起き出してきた。

「おねえちゃん、ママとけんかした?」

「うん。けんかしたよ」

「じゃあ、なかなおり、しなきゃ」

弟はぎゅっと私の手を握りしめる。お母さんとの仲直り。私はいったい、いつのどの出来事からお母さんと仲直りしなくちゃいけないのだろう。それに私たちが仲直りしたところで、優しいお母さんは戻ってくるのだろうか。

「嫌でも大人には勝手になっていくもんなんだから、無理して背伸びしなくてもいいのよ」

そうだ、これは、昔お母さんがかけてくれた言葉だった。私もネイルしたい、とわがままを言っても怒られなかった頃の、お母さん。その代わりにお母さんは、優しく諭すように私に言ったのだ。大人にならなきゃいけないときが来るまでは、子供のままでいいんだからね、と。

お母さん、私、まだ子供なのかな。生理が来ても、まだ子供でいなきゃいけないのかな。何を言ってもうるさいって突き放されなくて、ちゃんと大人として話をしてくれるようになるには、どうしたらいいんだろう。

お母さんにも生理は来るし、私にも生理がやってくる。私はまだ、背伸びをしているのだろうか。前みたいなお母さんに戻ってほしいと願うことは、ジキショウソウ、ってやつなのだろうか。

「なかなおりするよ。うん、するから大丈夫」

いつかね、と心の中でつぶやく。それは弟を安心させるためであり、私を納得させるための言葉でもあった。私はしっかりと、弟の手を握り返す。そのとき、あ、と思う。下着の中でどろりと濁った感覚がした。そういえば私、お母さんに生理が来たって話してないな。今度、ううん、朝方お母さんが帰ってきたら話してみよう。弟の手は炊きたてのごはんみたいに湿っていて、あたたかかった。

ご自身のためにお金を使っていただきたいところですが、私なんかにコーヒー1杯分の心をいただけるのなら。あ、クリームソーダも可です。