UEFAネーションズリーグ決勝 スペインvsフランス

今回は、UEFAネーションズリーグ決勝について分析します。決勝のカードはユーロ王者のイタリアを破ったスペインとベルギーに2点を先取されるも怒涛の反撃で3点取り大逆転勝利をしたワールドカップ王者フランスでした。

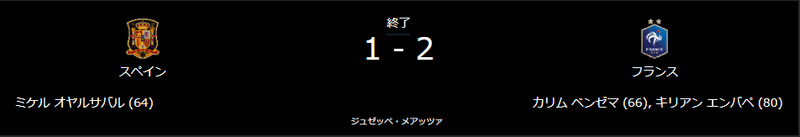

スコア&スタメン

これが試合結果とスタメンです。スペイン代表はイタリア戦からパウトーレスに代えてE.ガルシア、コケに代えてロドリをスタメンから起用しました。一方のフランス代表のスタメンの変更はラビオに代えてチュアメニを起用するのみでした。

試合展開

この試合は、圧倒的にスペインがボールを握る時間が多くフランスのGKからのリスタートなどがあってもすぐにスペインボールになっていました。しかし、どちらかと言うとカウンターが得意なフランスはこの展開をあまり悲観的に思っていなかったようで無理に奪いにはいかず、5バックでスペイの攻撃に対応して得点されなければいいという割り切った戦い方をいていました。したがって、今回の試合はボールを握るスペインと守備ブロックを作り奪ってからのカウンターを狙うフランスというハッキリした構図になりました。

アスピリクエタのポジショニング

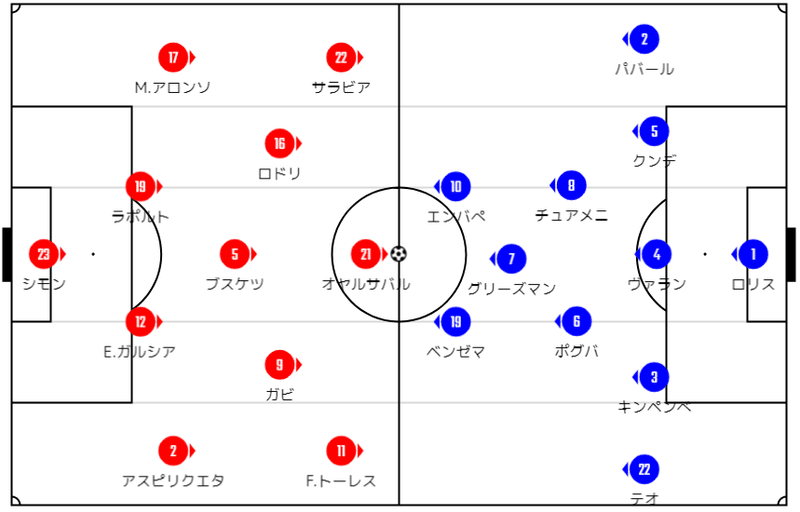

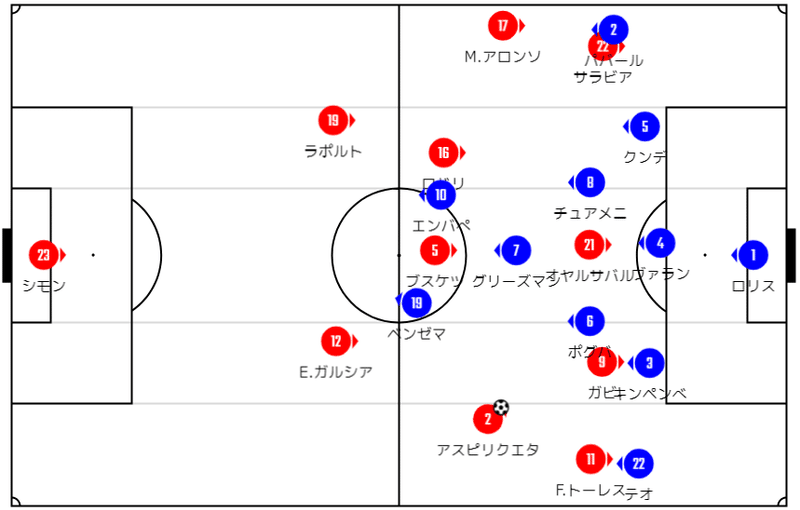

しかし、そうは言ってもフランス代表もまったく前からのプレスを行わなかったわけではありませんでした。ベルギー戦の失点後から少しづつ前線のベンゼマ、エンバぺがプレスをかけたようにスペイン戦では、試合開始からスペインのゴールキックやGKのシモンからのリスタートには、図のような形で前からプレスをかけてビルドアップを妨害しようとしていました。

フランスはセンターラインのスペインの選手をマンツーマンで抑えていました。スペインの中盤3人にはフランスの2CHとトップ下のグリーズマンがそれぞれ近い選手を抑えるような感じでした。このように中央を抑えられたスペインですが、シモンの足元の技術が高いため簡単に前線にロングボールを蹴ることはせず、シモンからフリーの選手への蹴り分けをしながらフランスのプレスをいなしていました。改めてサッカーにおけるGKの足元の技術の重要性を感じました。

フランスのサイドの守備は、スペインのSBにWBがタテにスライドすることになっていました。しかし、SBがボールを持つと全状況でWBが出てくるわけではありませんでした。特にアスピリクエタはかなりフリーでボールを持ち、スペインからするとボールの出口になっていてフランスのプレスをうまく外していました。

その原因は、まずアスピリクエタのポジショニングです。アスピリクエタは図のように少し低めかつ一般的なSBのようにサイドに張り出さず、少し内に絞り気味にポジションをとっていました。これは、自陣深くでのGKを含めたビルドアップのときに有効でした。なぜなら、ポジションを低くすることで、WBとの距離を広げWBのタテスラの距離を伸ばせるからです。WBとしては、自分が出ていった後に自分の背後にスペースをつくりすぎてしまうと考え、プレスに出にくくなりますし、アスピリクエタがベンゼマのすぐ背中側にいるため、テオとしてもベンゼマに任せようという考えをしていました。

また、サイドに張らないことでパスコースをトーレスとガビの2つ確保することになり、ボールを持った後の自身の選択肢を複数持てていました。10分にボールを持ったときには、内へ少しドリブルし中へのの選択肢をチラつかせたことで、ポグバがガビをマークすればいいのかそのままアスピリクエタに出ればいいか迷い、その間にそのわきをドライブして行くことができました。ポグバはこの試合アスピリクエタとガビに2対1を作られ、かなり困っていました。アスピリクエタの動きは、敵2トップに対してSBが少し内に入って3バックを作るような感じです。

さらに、WGが外に張っているためWBはSBに出て行きたくても行けない、サイドに張り付けられている状況をつくり出されています。つまりWBはWGにピン留めされているということになります。

SBとWGのポジショニングよってスペインのSBはボールを持っても時間とスペースがありました。

アスピリクエタの動きについてもう少し書きますが、イタリア戦でも同じような動きをして3バックを作ってビルドアップをしていました。しかし、イタリア戦の前半は右のサイドで幅を取る選手が存在せず、IHのガビがサイドに出て幅を取っていたりと配置が整理されておらず、イタリア戦では左サイドの方が攻撃の起点となっていました。

オヤルサバルの falso nueve

フランスのマンツーマンプレスをいなすことができた背景にはもう1つあります。それは、3トップの中央、つまりワントップに入ったオヤルサバルの動きです。1トップと聞くと中央に居座りゴール前で仕事をするというイメージですが、オヤルサバルの役割はそれとは違います。中盤の選手がマークされCBなどが困っていると、中盤まで下がりタテパスを受けビルドアップのサポートを行っていました。つまり、偽9番とかゼロトップとか言われるもので、EUROのイタリア戦でもダニ・オルモやモラタが行っていた役割です。中盤3人をマークされたスペインはオヤルサバルの動きによって、数的優位を作り、タテパスを入れ、レイオフ(前の選手に後ろ向きでボールを受けさせ、そこかた前向きの選手に落としてボールを前進させること=2歩進んで1歩下がるイメージ)などを行いボールを前進させていました。スペインはフランスがボールサイドで追い込んだと思っても、オヤルサバルの動きによってパスコースができサイドチェンジを行っていました。

以上のようなフランスの前プレに対する準備によってスペインは終始フランスを押し込んでいました。しかし、なかなか決定機を演出することはできませんでした。その原因は、フランスの5バックに対するスペインの攻め方にありました。

5バックをどう崩すか

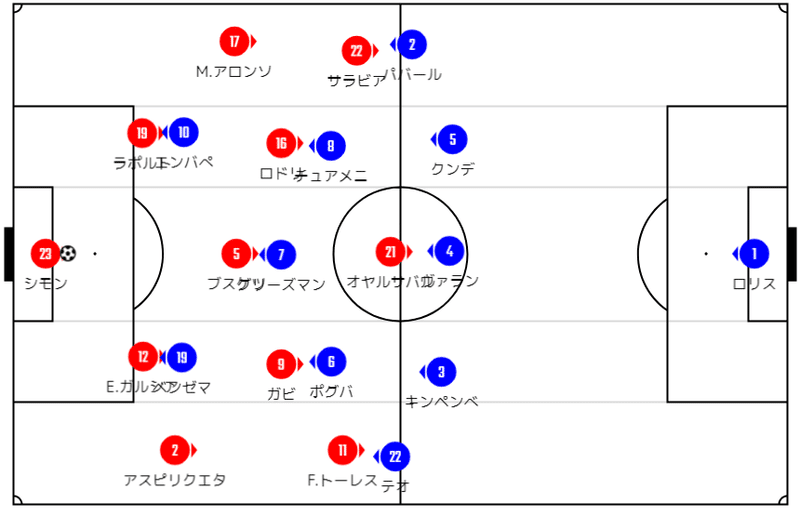

上の図がスペインの攻撃時の配置です。前線の選手がマンツーマンで対応されてしまっています。この試合では結局トーレスに預け、そこでテオと1対1をさせる場面が多く、クロスはほとんど上がりませんでした。内側をIHなどが走っても左はクンデと右はキンペンべに対応されていました。

スペインはこの5バックを崩すには何が必要だったのでしょうか?

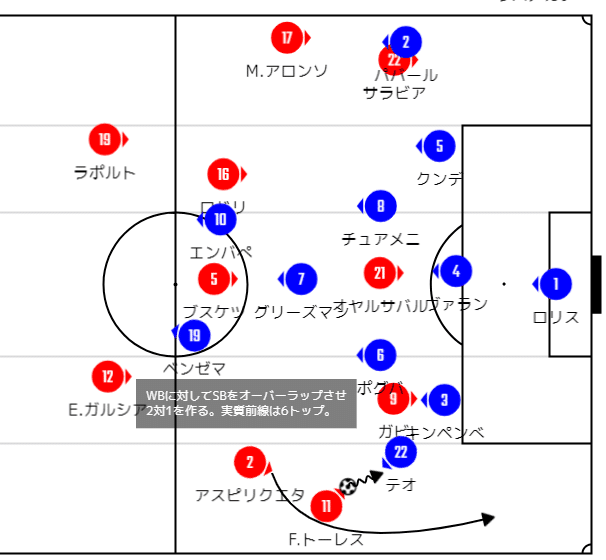

それはWGに対するサポートの仕方だと考えられます。上の図でアスピリクエタがトーレスにパスをしたとします。その時トーレスの選択肢はドリブルか内側のガビを使うかの2つです。しかし、敵と同数でありボールを失ってしまう可能性が高いです。したがって、ここにもう1つの選択肢を加えてあげる必要があります。そこで、登場するのがアスピリクエタのオーバーラップです。つまり、テオに対して2対1を作るのです。

このようにして、深い位置に進入してよりゴールに近い位置からマイナスのクロスなどを狙うことが必要だったと思います。後半にはこの形ではありませんが、58分22秒にガビがトーレス、オヤルサバルと連携してテオとキンペンべの2人に対して数的優位を作り、深い位置を取ろうとする場面がありました。他にも後半はガビが中盤から出ていく回数が増えたように感じました。そこにボールが出ていたら展開が変わっていたかもしれません。

サラビアは何を考えていたのか?

これまで、右サイドを中心に話していましたが左サイドの攻撃はどのようになっていたのでしょうか?

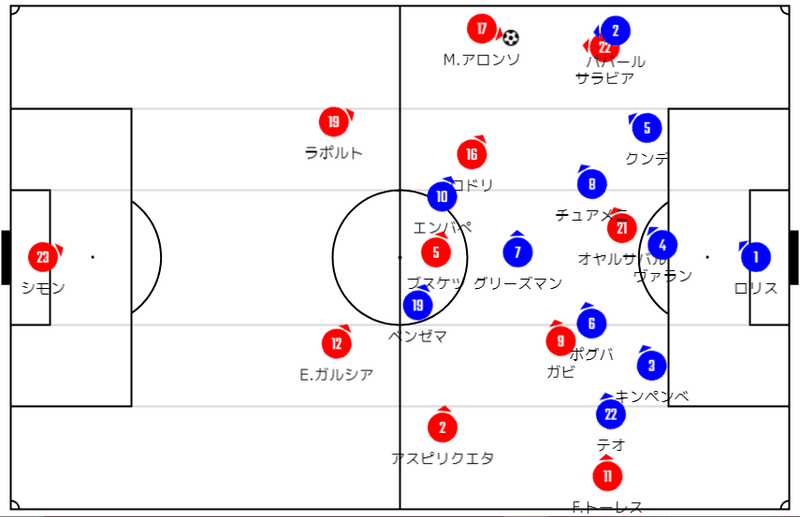

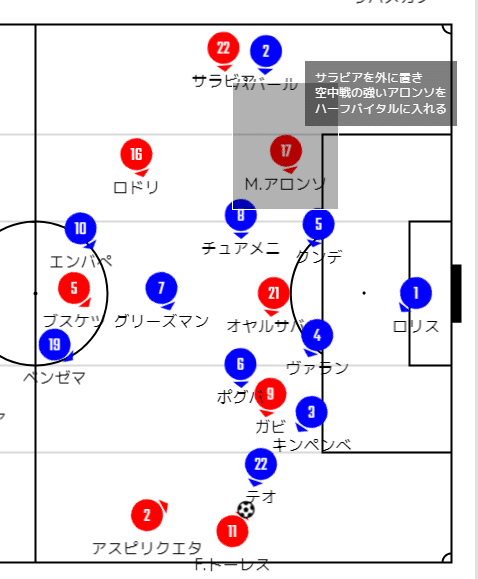

左サイドでは、サラビアとM.アロンソが外のレーンで並んでいて、LIHのロドリはブスケツの隣にいて、あまり前には出ませんでしたし、そのようなタイプでもありません。外のレーン被りを敵が4バックの時にしていたら問題だったでしょう。しかし、今回は5バックなので、サラビアのアクションにも何か考えがあったのかもしれません。

これが左サイドの状況です。ここでサラビアが内に入っても先述した通りクンデに対応されてしまいます。そこで、サラビアは2つのことを考えていたのかもしれません。

1つは、アロンソがボールを持っていれば、対応するのはWBのパバールがスライドする可能性があり、自分へのマーカーもクンデとなる。そのマークの受け渡しをする瞬間に一瞬フリーになり、そのときにウラに走り、チャンスを作れると考えていたのかもしれません。

33分6~8秒でM.アロンソがボールを持った際に、ドライブを促すようなジェスチャーを行い、パバールがM.アロンソに出たときに止まってボールを受けようとしていたので、あながち間違っていないと思います。もしこの時サラビアにパスが出ていたら、クンデとはかなり距離があったためサラビア有利な展開でドリブルを仕掛けられていたかもしれません。もしくは、パバールを引き出してクンデに対してM.アロンソと2対1を作ろうとしたのかもしれません。

2つ目は、得点に直結する動きのためです。サラビアは右にボールがあるとき、左の張った位置からクンデの背中を狙うように斜めに走っていることが何度かありました。クンデの対応を少しでも遅らせるために外から入ることにしていたのかもしれません。

それとサラビアの利き足が左ということが外のレーンにいることに影響を与えたの可能性もあります。なぜなら、左足の選手が左ハーフバイタルでプレーしてもカットインができるわけではないのでプレーの選択肢を多く持てないからです。以上のような理由からサラビアは外に張ることが多かったと思います。

それでも、後半からはサラビアはもちろん右サイドのガビ同様にIHのロドリが左のハーフバイタルに入ったり、ボックス内に入るようになりました。やはりエンリケ監督としてもそこに人がいてほしかったのでしょう。

しかし、私はロドリを上げるなら下図のような配置がいいのではないかと考えます。

空中戦の強いM.アロンソをボックス内でクロスを合わせられるようにすることで、先述したアスピリクエタのオーバーラップからのクロスでの得点の可能性を上げる。

エンリケ監督も意識的に前線6人にしようとしていたようです。しかし6人にすることはいいが、6人の作り方がイマイチだったのかなという結果になりました。

スペインの守備

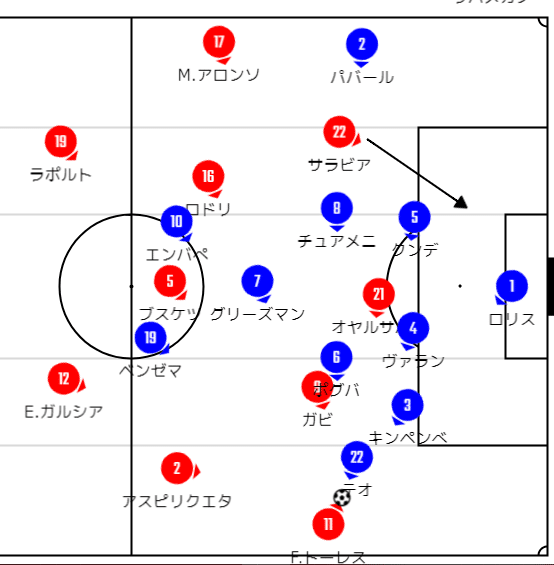

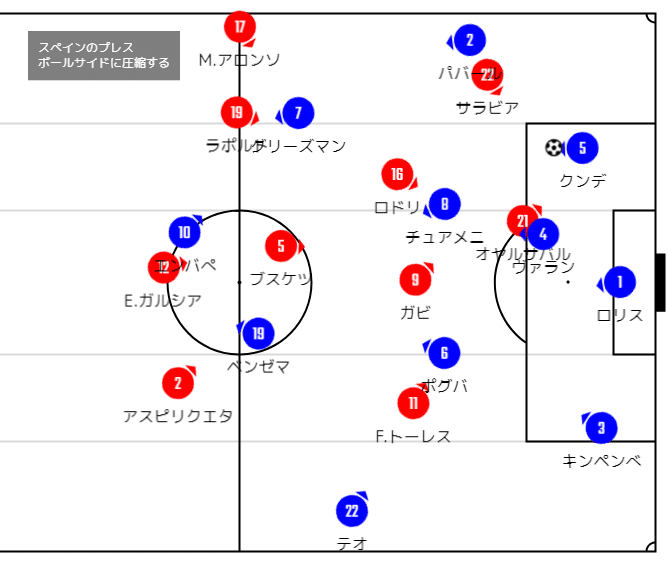

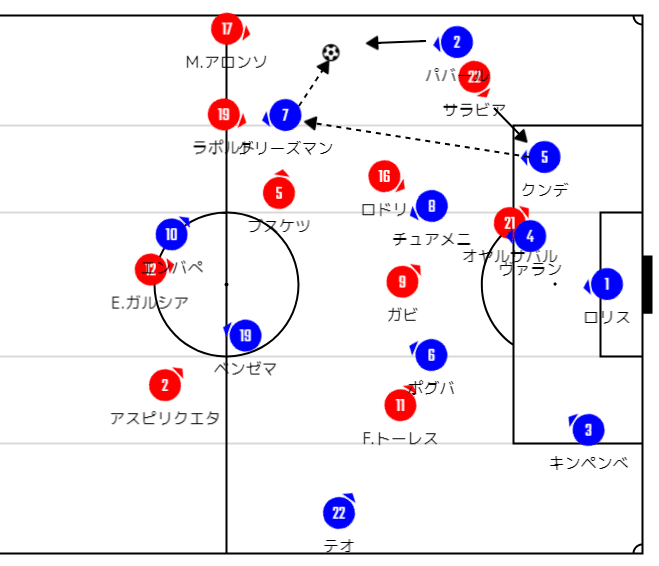

スペインの守備はフランス同様にGKからのリスタートなどビルドアップに前プレをかけていました。フランスの3412に対してスペインは4123なのでこちらもマンツーマン守備となりました。フランスはスペインほどCBの技術が高いわけでもなく、ビルドアップの形にこだわっていなかったので簡単にロングボールを選択していました。もしフランスがGKからボールを支配したいのであれば、以下のようにすべきでしょう。

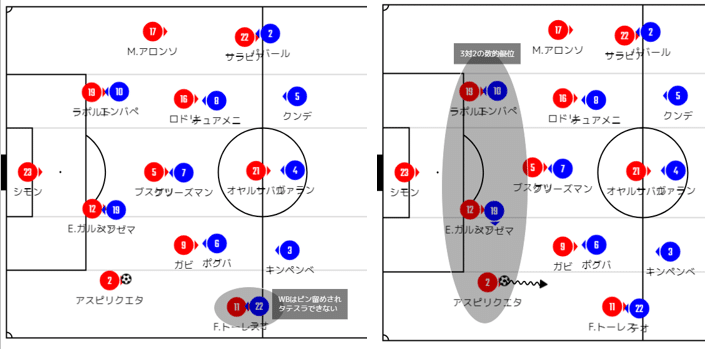

これがスペインのプレスです。WG特にサラビアはコースカットプレスでCBへ寄せていました。そして、逆サイドのWBはフリーにしてボールサイドに圧縮していました。

フランスはこれに対して、グリーズマンをハーフバイタルにいるようにさせハーフバイタルの選手もしくは、CHの選手にCBからタテパスを通し、サラビアが背中で消していたWBを使うというレイオフを使い、中から外へボールを展開しプレスを外すことが有効です。しかし、グリーズマンに対しては、ブスケツがかなり警戒していたため簡単ではないかもしれません。

そして、もう1つは逆サイドのWBを使うということです。ボールサイドに密集させ、GKなどから一気に逆へ振るという攻撃です。実はこの密集から逆サイドという展開は、この試合のフランスの2点目の状況に近いものです。この時は、右のスローインを受けたウパメカノがすぐに左のテオに展開し、そのテオからエンバぺにパスが出ました。テオに対してはアスピリクエタが対応してましたが、時間やスペースなどではテオに有利であった状況でスルーパスを出されてしまいました。

まとめ

フランスにもスペイン並みの緻密な戦術があれば、今以上の強さを得ることができるかもしれません。しかし、緻密さがなくても守備では521で守ることができ、攻撃では破壊力抜群な2トップが存在し、そこに周りが絡むという戦術で充分戦えます。エンバぺ、ベンゼマを同時に起用するには5バックの方がゴールを決めさせないという事で言えば、最善です。また前線の人数が少ない分、敵がボールを持って攻め出やすくカウンターの威力が増すというメリットがあるように感じます。

両チームとも選手の特性を考えてフォーメーションや戦術を考えて実行させています。私たちの代表と比べると何段階も上の存在という感じです。両チームの素晴らしさとこれからの日本サッカーの不安を感じる試合でした。

今回も拙い文章ではありますが、

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

冒頭写真https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2021/10/11/gazo/20211011s00002000468000p.htmlより

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?