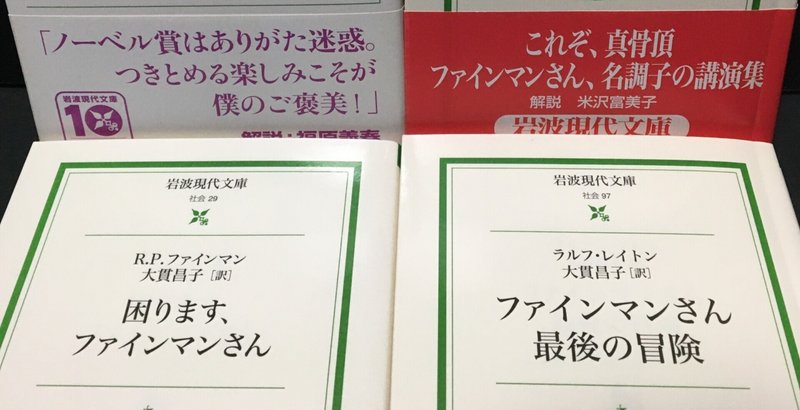

#思い出読書 #ご冗談でしょう、ファインマンさん #ファインマンさん最後の冒険

「ご冗談でしょう、ファインマンさん」は新卒で入った会社の先輩に教えられ、それ以降殆どのシリーズは読んで来ました。まだ邦訳されてから間が無い頃だったと思います。

読み物としても大変愉快で面白く、内容的にも非常に示唆に富んだ良書だと思います。

現在でも文庫本(電子書籍)化され、新書で入手可能なのは素晴らしいですね。

ずっと多くの方々に読み続けていって欲しいシリーズです。

強烈に印象に残ったエピソード

確かファインマンさんがブラジルで物理を教えるという話だったと思います。

彼は物理学を専攻する優秀な学生達に「摩擦発光 (Triboluminescence )」について尋ねます。

学生は教科書に記述されている様に「結晶に圧力を加えると発光する現象」と、スラスラと答えます。

ではそれは具体的にどういう状況で見る事が出来ますかと彼が尋ねた所、誰も答えられません。

「暗い所で氷砂糖をペンチで潰す」だけで、その現象は見られるのにと彼はそこでの教育方法に落胆を感じたのでした。

「暗い所で氷砂糖をペンチで潰す」、それを経験すれば、ハンマーで叩いたら光はどう変わるだろうとか、潰す方向を変えると何か変化するだろうかと色々と疑問や好奇心が起きると思います。(少なくとも私はワクワク色々と考えたでしょう😊)

そうすれば、そこから色々と知見を発展させて行く事が出来ます。

多くは先人の追試でしか無いかもしれませんが、ひょっとすると全く新しい知見が得られるかも知れません。

おそらくファインマンさんさんは、教科書に記述されている事だけを受け入れ満足している学生(それを良しとする教育)に対し、落胆したのだと思います。

教育と研究のジレンマ (私見)

科学の研究者になりたい?

一番一般的で確実な方法は、学生時代に教科書に記述されている事柄を無批判に受け入れ、正確に暗記・理解し、定型的な問題に期待通りの決まった回答が出来る様になり、良い成績を残し続ける事でしょう。

では研究者になって教科書に記述されている知識を広げるには何が必要でしょうか?

答えは、教科書に記述されている事を疑う事です。

実際に学生時代に優秀な成績を残してきた人達には難しい事だと思います。

池に石を投げて見える波紋が、なぜそうなるのか?

瓶の口に息を吹きかけて音を鳴らして、どうすればどうなるのかを考えて実践する事に楽しみを憶える。

そういった素朴な興味は理科の成績とは必ずしも直結しないですが、研究者にとって大切な資質は案外そういった「好奇心」だったりします。

(場合によっては)常識を疑う、大切な事です!😝

既存の教育制度が上手く回りすぎ、逆に「自由な発想」や「好奇心」を疲弊させていくジレンマをずっと感じていました。

期待 (戯れ言)

現代の日本にはニートと呼ばれる、常識社会から少し距離を置いた人々がそれなりにいるようなので、そいういった所からあっという変革が起きないかという期待があります。

まあニートは比較的新しい言葉ですが、日本は昔から「浪人」「食客」「居候」など一定数抱えてきた社会で、ひょっとしたら日本の科学技術における強さはそういった所にあるのかも知れません。

ファインマンさんの人柄

好奇心旺盛で、行動力があり。

ユーモアに溢れて悪戯好き。

権威を(積極的に)否定はしないけど、盲追せずにあえて知らん顔する事もある。

同調圧力も何のその、自分が最善と思う事をする。

自分の事だけで無く、社会をより良くする為の努力も怠らない。

(良いと思う教科書が無ければ、自分で作る。「ファインマン物理学」名著です!)

こういった人を受け入れ、要職を任せられた所がアメリカ社会の強さだったのだと考えます。

下記らせんさんのツイートにて、ふと思い出して思いを書き殴って見ました😝

あ、小説以外の3点こっちでもよかったなー pic.twitter.com/yDDYG1GAA1

— 神楽坂らせん@ ,,Ծ‸Ծ,,☆ (@auxps) February 12, 2022

追記 - 物理好きに向けて

物理好きなら「物理の散歩道」(ロドリゲス)を勧めようと思いましたが、絶版みたいですね... orz

良かった「ロウソクの科学」は大丈夫だった!

#思い出読書 #ご冗談でしょう 、ファインマンさん #ファインマンさん最後の冒険

#ファインマンさん #ファインマン

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?