Vol.43 「ICTを活用のする」が難しいって話を考えてみると〜数学の立場から〜

はじめに

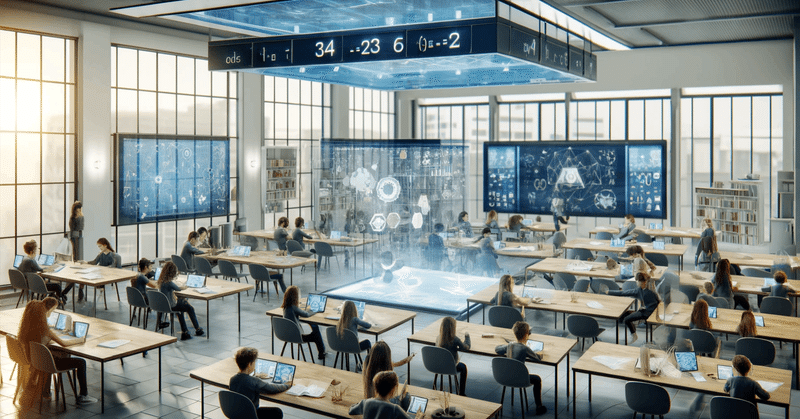

現代の教育において、ICT(情報通信技術)の導入は避けて通れないテーマとなっています。

小学校では活用が進んでいるということを聞きますが、なかなか中学、高等学校での活用が進まないという話を聞きます。

そこにどんな違いがあるのかなと思うと、やはり「教科」というのが関係しているなと思います。

大体ICTでの活用で、小学校と中高の先生が話すときに

小学校の先生「授業の中で〜に使っているのですが〜」

中高の先生「教科のこの単元で使おうとすると、相性が〜」

小学校の先生は、全教科教えているだけあって「学びの文房具」としての捉え方

中高の先生は、教科に特化している分「教科の理解を深めるための文房具」と捉えているからだと感じました。

どっちも大事なことだとは思いますが、「学びの文房具」としての下地のあった上に「教科の理解を深めるための文房具」とつながるのではないかと思います。

「教科に!」って絞ってしまうとそれは途端に、

9教科(中学校基準)の9分の1になり

学年を絞ると3分の1になり

単元となると・・めっちゃ狭い活用を探すことになります。

こんなところを踏まえながら、今回は、ICTを活用して数学教育をどのように効果的に進めるかについて、考察します。上の考え方と似ていますが、主張が変わらないということで!

ICTは学びの促進ツール

数学教育でICTを活用する際、その目的は単に技術を使うことではなく、学びを促進することにあります。例えば、グラフを描くためにGeoGebraを使用したり、数式をExcelで作成したりすることが考えられますが、これらはあくまで手段であり、本質ではありません。

教科の中でどの力を伸ばすためにICTを使うのかを考えることが重要です。ICTは形成的評価や総括評価を支援し、指導と評価の一体化を促進します。例えば、学生の学びの足跡をデジタルで記録し、自己表現の手段として利用することができます。

ICTを文具として使う意義

ICTを鉛筆のような文具として捉えることが重要です。鉛筆が書く道具として使用されるように、ICTも学びの道具として位置づけられます。数学の問題を解くためのツールとしてだけではなく、学生の思考を整理し、自己表現を助けるツールとしての役割が期待されます。

ICTを用いることで、複雑な計算やグラフ作成を迅速に行うことができ、学びの本質に迫る時間を確保できます。例えば、関数の変化を観察する際、手作業でのグラフ作成よりも迅速に結果を得ることができ、その結果から新たな洞察を得る機会が増えるのです。

また、鉛筆で字はもちろんのこと、絵を書いたり、表にしてみたりするのと比べ物にならないくらいの表現を行うことができます。

小学校におけるICT活用の強み

小学校では、教科の専門性も大切ですが、それと同じくらい子供たちにどのように学ばせるか、どのように思考させるかに重きを置いています。これにより、ICTを全教科にわたって効果的に活用することができています。例えば、子供たちが自分で学びを進めるためのツールとして、ICTを使用しています。

ICTは、知識の詰め込みではなく、自分で判断し、思考を整理し、表現するためのツールとして利用されます。結果として、鉛筆で書くよりもICTを使う方が迅速で効果的な場合があります。

まとめ

ICTを数学教育に活用する際のポイントは、その使用目的を明確にし、学びの促進ツールとして位置づけることです。

ICTを文具として活用することで、学生の思考整理や自己表現を助け、数学の本質に迫る学びを提供することが可能になります。

「学び」についてを表現できるようになった生徒たちにどのように数学的な意味を価値づけて言ってあげるのか。その単元だとさらにどこの分野と関連づいて、高等数学に結びつけていって欲しいのか、実はこのICTを導入することは、これまで以上に我々の「教材研究力」が試されることになるのです。

最後に、ICTを使う使わないを迫った二項対立を煽ろうとしての記事ではありません。

生徒の選びたいものをこちらが硬直することなく、不易を見極め、流行と寄り添うことのできる人になりたいという思いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?