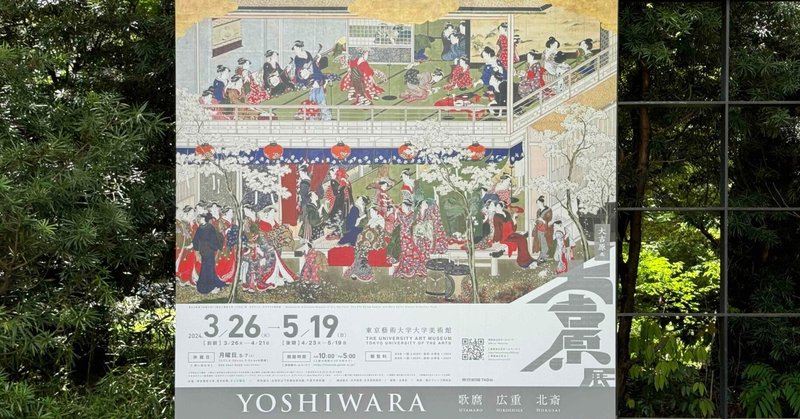

【美術展2024#24】大吉原展@東京藝術大学大学美術館

会期:2024年3月26日(火)~5月19日(日)

江戸の吉原は、約250年続いた幕府公認の遊廓でした。遊廓は、前借金の返済にしばられ自由意志でやめることのできない遊女たちの犠牲の上に成り立っていた、現在では許されない、二度とこの世に出現してはならない制度です。

一方で、江戸時代における吉原は、文芸やファッションなど流行発信の最先端でもありました。

3月にだけ桜を植えて花見を楽しむ仲之町の桜や、遊女の供養に細工を凝らした盆燈籠(ぼんとうろう)を飾る7月の玉菊燈籠、吉原芸者が屋外で芸を披露する8月の俄(にわか)など、季節ごとに町をあげて催事を行い、贅沢に非日常が演出され仕掛けられた虚構の世界。そこでは、書や和歌俳諧、着物や諸道具の工芸、書籍の出版、舞踊、音曲、生け花、茶の湯などが盛んでした。そうした吉原の様子は多くの浮世絵師たちによって描かれ、蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)らの出版人、大田南畝(おおた なんぽ)ら文化人たちが吉原を舞台に活躍しました。また、年中行事は江戸庶民に親しまれ、地方から江戸見物に来た人々も吉原を訪れました。

本展に、吉原の制度を容認する意図はありません。国内外から吉原に関する美術作品を集め、その一つひとつを丁寧に検証しつつ、江戸時代の吉原の美術と文化を再考する機会として開催します。展示は、ワズワース・アテネウム美術館や大英博物館からの里帰り作品を含む、菱川師宣(ひしかわ もろのぶ)、英一蝶(はなぶさ いっちょう)、喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)、鳥文斎栄之(ちょうぶんさい えいし)、葛飾北斎(かつしか ほくさい)、歌川広重(うたがわ ひろしげ)、酒井抱一(さかい ほういつ)らの絵画や錦絵、修復後初公開となる高橋由一の油絵《花魁》(重要文化財)などに工芸品を加えた約230点による構成です。現代美術家・福田美蘭さんによる描きおろし作品《大吉原展》も出品されます。

挨拶文冒頭で「遊廓は、前借金の返済にしばられ自由意志でやめることのできない遊女たちの犠牲の上に成り立っていた、現在では許されない、二度とこの世に出現してはならない制度です。」と記されている。

次の行には「一方で、江戸時代における吉原は、文芸やファッションなど流行発信の最先端でもありました。」とある。

この2文の明確な定義付けと対比が今展の覚悟を物語っている気がした。

何事にも表があれば裏もあり、光が当たれば影ができる。

時代、国、地域などが違えば価値観や美意識も変化する。

今回の展示のみならず、世の中の物事の良い面も悪い面も、その理由や歴史的文脈も、一方向からだけで決めつけることなく多角的に見たり考えたりすることを心がけたい。

改めてそう思った。

展覧会は福田美蘭の描き下ろし作品から始まる。

作品タイトルもそのまま《大吉原展》。

印刷されたポスターかと思いきやアナログでしっかり描いてあった。

なんでこれを展覧会ポスターにしなかったのだろうと思うくらい展覧会に寄せた絵だった。

館内写真撮影は禁止されていたため公式図録より。

出品作品は国内外の名だたる美術館から借り入れた質の高い優れた品が数多くあり、藝大美術館の意気込みを感じたが、これぞと思った作品には大英博物館やワズワース・アテネウム美術館といった海外の所蔵品が多くあった。

大変だとは思うが自国の優れた美術品・工芸品などはやはり国内のしかるべき場所でなんとかしっかりと護り後世に継承していくのが理想だろう。

海外の美術館が所蔵する質の高い作品はもう日本に戻ってくることはないのだろうなと思うとなんだか切なくなった。

酒井抱一の描く人物。

特徴の強調と省略の仕方や線の強弱が素晴らしい。

抱一の絵を原画として模写した本の挿絵が並べられていたが、そのレベルの差が一目瞭然で興味深かった。

日本の絵(大和絵の系譜)は庶民の日常生活を細部まで生き生きと描いたものが多く残るため史料としても価値がある。

それはある意味写真よりもリアルだったりする。

この歌川国貞の絵も史料性が高い。

だが残念なことにやはり大英博物館所蔵。

独自の進化を遂げていく女性たちの装飾品や着こなしの変遷を見ていると、後期の花魁が初代ガンダムからゴテゴテに加飾され魔改造されていったフルアーマーZZガンダムのように見えた。

会場内で唯一撮影可とされていた大型模型。

細部まで詳細に作り込まれている。

1981年制作とのことだが保存状態も良く、まるでつい最近作られたような鮮やかさが残る。

現代でも、当時の吉原と同じような場所がまだ世界中に存在していることや、同じような境遇の人間がいることを公然の事実として我々は知っている。

単純に当時とは比較できないが、現代の方が日常から遠ざけて見えないように蓋をしている分、闇が深く救いがないように思えた。

当時を美化するわけでは無いのだが展覧会後の率直な感想だ。

そして藝大美術館は今回のテーマに対して真摯に向き合っていたと感じた。

会場の終盤に展示されていた歌川広重の絵に描かれる猫が、江戸時代から窓越しに令和の時代を遠く眺めているように見えた。

猫が、広重が、そして当時の吉原の女性たちが、もし現代社会を見た時に果たして何を思うのだろうか。

【美術展2024】まとめマガジン ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?