宇多田ヒカルと藤井風に共通する天才性について

こんにちは考える犬です。

みなさん、音楽聞いてますか??

僕はというと、最近のお気に入りは宇多田ヒカルのベスト盤。

「SCIENCE FICTION」である。

このアルバム、宇多田ヒカルの初ベストと言いながら単なる過去作の再録ではなく、Re-recordingもRemixも満載、更に初収録曲が3曲と、非常に愛を感じる一枚。その辺りの詳細は、以下の記事をどうぞ。

で、ふと思った。

宇多田ヒカルと藤井風って似てない??と

もちろん両者ともにワールドワイドに活動する超一線級ミュージシャンだが、けっこう共通点を感じる。似た方向を向いているというのかな。

今日はその辺りを分析してみる。

それでは参りましょう!

1.サウンドについて

まずサウンドの話。

2人とも、邦楽のトレンドにはそれほど囚われていない。必要以上に市場に迎合せず、あくまで自分の関心あるものだけをコツコツ作っている印象だ。

まず藤井風だが、彼の楽曲はヒットチャートの傾向とややずれている。ハイトーン全盛のシーンに逆行するバリトンボイスに、ゆったりしたグルーヴ。このへんの話は↓の記事で詳しく語っているので、興味があればどうぞ!

この記事内では、近年の邦楽の傾向を次のように挙げた。

①とにかく高音域(特に男ボーカル)

②とにかく上下するメロディ

③曲自体のスピードも早い

④転調にリズムチェンジ等、展開も大忙し

⑤結果として、歌うのが激ムズ

で、ここで宇多田ヒカルを考えてみると、「やっぱり違うな…」となる。

彼女の音楽の特徴は、R&Bを感じるクールなビートと、さりげなく本質を突く繊細な歌詞。…だったのだが、ここ最近は哲学的な気配も強めている。

サウンドも近年は極限までそぎ落とし、ビートを排除した曲も増えてきた。どちらかというとどんどんシンプルになりつつある。これは邦楽のトレンドと逆行している。

では、「2人ともバリバリの海外志向か?」

と聞かれると、そうでもないんだよな…。

ワールドワイドな活動をしているのは違いないが、もし洋チャートで売れ線を狙うなら、よりダンサブルな、端的にいえばK-POPのようなサウンドになる気がする。歌詞も、もっと恋愛系というか、いわゆるラブソングが増えるのではないか。

宇多田ヒカル、藤井風、ともにビートについてはR&Bを彷彿とさせるものが多いが、それは海外市場を意識したと言うより、単に国内外あらゆる音楽をインプットした結果、楽曲に合うものを引っぱっている気がする。自分の興味を追求するために、あくまで手段として、洋邦問わず、適切なエッセンスを引用しているのである。

ことビートやグルーヴに関しては、日本ではまだそこまで重視しない…というか、他の部分を評価する傾向が強い(歌詞の内容とか、コード進行のエモさとか)。なので彼らは、必然洋楽…というか世界の、歴史を重ねて熟成されたビートたちの力を借りているのだろう。

そういえば、とある番組で放送された宇多田ヒカルの直近のインタビューにおいて、新曲「何色でもない花」について聞かれた際、

「最近バッハにハマり、そればかり聞いている」

「この曲は、バッハとトラップとR&Bの融合」

という発言があった。

バッハとR&Bて。どんな振り幅だよ。

そしてトラップて、どんなジャンルよ???

トラップ(Trap)とは、ハードコア・ヒップホップから派生したヒップホップの1つ。トラップのビートにイギリス発祥のダブステップの要素を取り込んだダンスミュージック(ベースミュージック)のジャンルも存在する。アメリカ合衆国を中心に、その人気を拡大した。

…話が逸れたが、以上から、

・両者ともに洋邦楽のトレンドに囚われず、むしろ縦横無尽に引用することにより、自分が魅力的に思うサウンドを作っている

・ただしグルーヴ感やボーカルの節回しから、根幹にはR&Bを感じさせる。

という点で似通っている気がする。

2.楽曲のテーマについて

さきほど「恋愛系の歌が少ない」と言及したが、この2人にだってラブソングはある。あるけれど…

それはちょっと、我々が想像するラブソングとは異なる。代表的なものを見てみましょう。

藤井風「満ちてゆく」

・執着を手放し、心の充実に至るというテーマ

・「最愛の人、母へ送る」という描写がMV内で描かれる。藤井風自身の楽曲に込めた思いか、ストーリーの一部なのかは定かではない。

・藤井風本人はこの曲を「自身にとって初のラブソング」と語る。

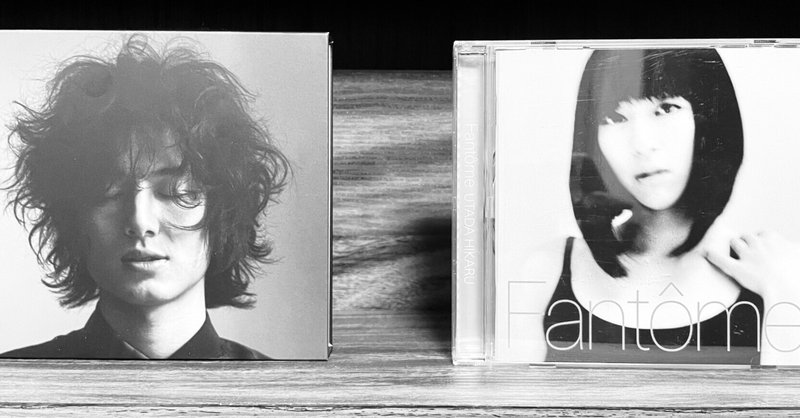

宇多田ヒカル「花束を君に」

・母、藤圭子の死と子の誕生を経て、休止明けにリリースした一曲。

・「僕」から、関係性の特定できない「君」へ送る歌。

・ただし宇多田自身は、この曲は亡くなった母への手紙であると語る。

・本曲収録の「Fantome」もまた、アルバム通して母・藤圭子へ捧げる内容であることを、後に本人が語っている。

な!!?

ほら!!だから言わんこっちゃない!

これ覚えておいてほしいのですが、この人たちにラブソングを作らせると、必然、「男女の恋愛の歌」ではなく、「他者へ(時に自己へ)の慈愛の歌」になります。ラブソング…すなわち、「ラブ=愛」をテーマにした歌。…いや、うん、そうなんだけども…!

ちなみに宇多田ヒカルも初期~中期にかけては、「First love」「Autmatic」といったシンプルなラブソングも歌っている。しかしここ最近は、特定の関係性を描くことを避け、通念・概念としての「愛」について描くような楽曲が多い。ジョンレノンの境地である。

ここから伺えるように、両者ともにスピリチュアリティ(=精神性)への関心は非常に強い。

ただあえて両者を区別するなら、藤井風は元来生まれながらにしてこの方向の関心と感受性がめちゃくちゃ高い人で、宇多田ヒカルは人生の様々な喜び・悲しみを経て、後天的に関心を強めた人。そんな印象である。

これね…宇多田ヒカルは、まだ理解できるんだ。

というのも、もともと感受性抜群の人が、人生で何かに直面し、それを機にさらに研ぎ澄まされていくというケースは結構ある。特にアーティスト(=芸術家)に多い。

実際、「人間活動」から新作「Fantome」でカムバックした彼女には、それをビシビシ感じる。自己の奥底へ潜り続けた結果、「あれ、真理の扉開けた??」くらいに凄みを増した。そもそも天才的ミュージシャンだったのに、「Fantome」以降、もはや誰にも手が付けられない異次元の人になった。

明らかに何かを経験したことで、表現者として別のステージに達したのである。

…しかし、問題は藤井風。

あんたやで。

散々語られていることだが、彼の楽曲に漂う思想や人生観は、26の若者のそれじゃない。若者が宗教観や哲学なんかを作品に取り入れると、ある種ファッション的な、軽薄なものになりがちだけど、彼の場合はそういう感じもない。

おそらくだけど、あくまで彼の根幹には素敵な音楽があって、ただそれを楽しく共有したい。そんな思いが出発点。でも彼が広く認知されるにつれ、それが一筋縄ではいかなくなる。障壁が出てくる。

「どうすればいいんだろう…」

と考えて考えて、ヒントを求めた先に色々な思想を学び、なお考えて、そうした探究の先に今の彼は形成されたのではないか。

なんつーか…凄いよね。

つくづく26歳の深みではない。

こっちは30代にしてはじめてオールドファッションを食べたとか、そういう話をしているのに…いやそれはそれで幸せなことなんだけど。

3.姿勢(スタンス)について

さて、2人の共通点で、もう一つ触れたい。

それは2人とも、「押し付ける気がさらさらない」という点である。

思考を突き詰めて、それを作品に反映させるという点では共通しているが、それをリスナーに強いる感じがマジで無い。

2人とも「きっとこれが大切だよね」と歌うことは多いけど、「なので、みんなもこうしよう!!」とは絶対にならないのである。

おそらく、自らはまだ探求の途中という自覚があるんだろうな。現時点ではこう思うけれども、本当の正解はわからないから、これからも考え続けよう、と。

だから、藤井風は

「わしはこう思うとります」と、

宇多田ヒカルは

「きっとこうなんじゃないかな」

というスタンスで、断片を提示するだけである。

…でもそれが、何より温かい。まるで優しい人に相談した時のようなさりげなさで、彼らはヒントを提示する。だからこの2人の声はすっと入ってくる。

耳に心地よくて、ずっと話を聞いていたくなる。優しい音楽にいつまでも身を委ねていたくなるのである。

4.総括

ということで、総括。

宇多田ヒカルと、藤井風。

サウンド、楽曲テーマ、姿勢(スタンス)と、それぞれに共通点とも言うべきものは見られた…けれど、違う点もあるよね。当然ながら。

先天的な藤井風に、後天的な宇多田ヒカル。でも、両者とも卓越した表現者であることは間違いない。

ふわっとした着地点になってしまったが、今日の結論はそんなところで良いんじゃないかな。

…あ、あと最後に一つ。

こうして比較してみたとき、最後に思い知らされたのは、両者とも製作陣にとても愛されているということである。

ヒットチャートを意識しないサウンド作りや、ともすれば難解とも言えるテーマでの楽曲…それを我々がこうして当たり前に聞けるのは、彼らの才能を信じ、自由な環境を提供してくれる、制作チームがいるからである。良いものが生まれる現場には、往々にして良質な信頼関係が溢れている。

彼らにもまた、多大なリスペクトを払いたい。

と、今日はそんな話でした。

…さて、ポンデリングでも食べてくるか。

それでは!

Xやってます。↓

2人の天才ミュージシャンについて、比較・分析します。

— 考える犬くん (@masu_otobana) May 15, 2024

記事「宇多田ヒカルと藤井風に共通する天才性について」#宇多田ヒカル #藤井風 #sciencefiction https://t.co/P8b2IvlxDu

新着記事の情報や、ちょっとしたアーティスト分析など。

無言フォロー、いいね、リポスト、感想コメ、何でも大歓迎。

特に以下のアーティストに興味がある方は、僕と好みが合います。

近々記事を書きたい

— 考える犬くん (@masu_otobana) November 14, 2023

→ビートルズ、XinU、スガシカオ、スキマスイッチ、さかいゆう、中田裕二

既に記事有り(もっと書きたい)

→藤井風、Mr.Children、山崎まさよし、秦基博、ゴスペラーズ、カーペンターズ、L'Arc~en~Ciel、BUMP OF CHICKEN

どうぞお気軽にフォローしていってくださいね。

<(_ _)>

音楽の分析を主なコンテンツとしてブログを運営しております。

軽い読み物としてどうぞ。

↓

音楽の話をしよう ~深読み、分析、そして考察。~

↓また、こんな記事もどうぞ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?