古本屋が育てた言葉、成長した本と僕

「鶏が先か卵が先か」という表現が有名で聞いたことがない人はほぼいないと言えるだろう。ここから全く違うジャンルになるけど、同じジレンマが始まる。

本屋さんや図書館に行く時にあまり感じないけど、ある場所にいくと「人が先か本が先か」という言葉がずっと頭から離れない。

人がいなければ、本は生まれない。生まれないけど、本がなければ人は思念しないのではないだろうか。繋がりがありそうで、ない。なさそうで、ある。ここで意外なキャラクターが登場する。

入りにくい場所と思われがちだけど、勇気を出して入ればたった一歩でタイムスリップ気分を味わえる。その場所は、古本屋である。

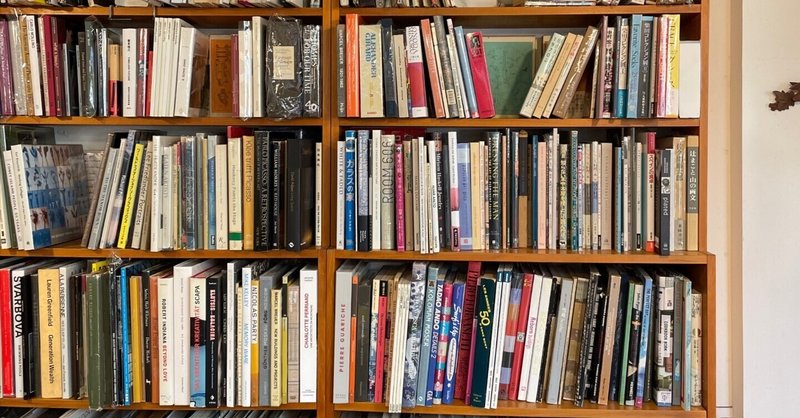

古本屋は、その名の通り古い本が並べてあるお店だ。その空間に入っていろんな本を手で持ちながらページをゆっくり覗くと、「人が先か本が先か」の種から実が生えてくる。数十年ものがあれば、数百年ものもある。当時は最新情報だったものを今読んでみると、古い情報だなと感じないことが多い。

出版した時から現在までの間を知っている現代人は、よく比較できる。しかも、今の当たり前はどんな進化をしたのか、なぜ残っているのか、綺麗な絵になる。

あまり見ない並べ方で、偶然の出会いが非常に多い。思いがけず手に取ったその本、この情報が、自分に必要だということそれまで気が付かなかった。長く考えずに手を出して購入。買う予定ではなかったけど買ってしまったというのは、自分の成長になるというだけではなく、その本に紡がれた言葉に育てられた、ということかもしれない。「食べ頃」のようなニュアンスで、「読み頃」もあると勝手に思っている。日本語がおかしいかもしれないけど、言葉も読むタイミングがあるのだ。

古本の魅力は、動いた距離。触れた手の数。時間が経てば経つほど、人間の髪の毛は白髪になるように、本も逆に真っ白な状態から少しずつ黄色や茶色に変わる。これを意識にしてしまうと、「人が先か本が先か」のことがますます大きくなる。

人のように、遠くから見ると「話してみたい」「友達になりそう」などのことを考えていても、何かの理由で偶然にその人と出会って友達になる、ということがあるだろう。古本屋にある本も全く同じだ。

いくら小さな古本屋でも時間が経つのを忘れる。店を出て家に帰って、数日しか経っていないのにまた行きたい。古本屋を巡りたい。このような気持ちはよくあるよね。このような経験は人生でせめて一回はあると思う。この気持ちは言葉で言うと「初恋」なのだ。

時間が経てば魅力が深くなり、少しずつ自分の周りは変わる。顔で選ぶのは良くないことに気が付く。本のように、ページを開いて少し読んで、手で持ってじっくり本当の時間を過ごさないとわからない。タイトルを読んでいても特に何も感じなったことが数行を読むだけでやめられない。どうしても読み続けたい。これが「初恋」の種かもしれない。

恋愛は年齢に限らない。本の内容もそう。歳を重ねる=古いということではない。その時代に書かれた言葉はそれぞれの時代に合わせて、その時代の人が初恋するのだ。

この記事の執筆をしている僕は、一旦休憩しても頭に「人が先か本が先か」のことが消えない。ここまで考えているというのは、人生がまだ文字になっていない本なのか、人生の本ができているけどまだ読まれていないか。また新しいジレンマが始まる。

このジレンマの答えは生きながら人生のカケラを拾って集めれば、見つけられる、かも。

Massi

みなさんからいただいたサポートを、次の出版に向けてより役に立つエッセイを書くために活かしたいと思います。読んでいただくだけで大きな力になるので、いつも感謝しています。