スザニ(Szani)を調べ中①

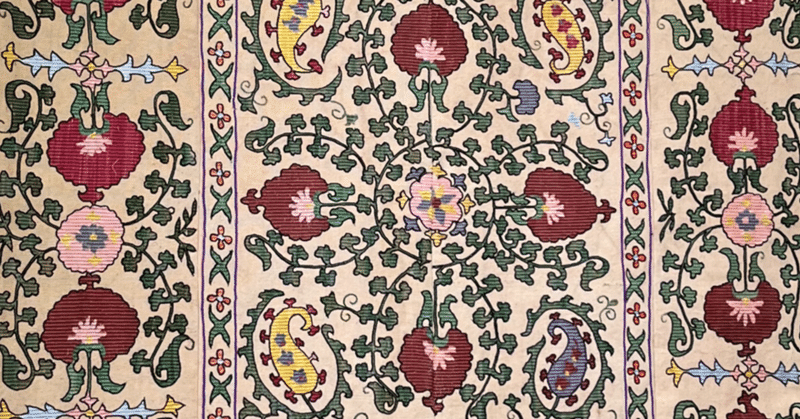

ウズベキスタンにある刺繍「スザニ」を調べつつ、自分なりの小説を形にしたいというのが自分のスタート地点になる。興味を持ったのは、単純に柄が可愛いから。みなさんも思いませんか?お花柄で緑の蔦が額縁のように広がっていて。大きな布に広がっていく何種類もの刺繍の模様パターン。

①この模様(花など)に意味はあるのか?

②どんな種類の模様があるのか?

③配置に意味はあるのか?

④どんな刺繍の技法があるのか?

⑤使用される糸の種類

⑥刺繍糸の色は何で染色されているのか?

⑦宗教的意味合いはあるのか?

⑧裏面の糸の始末はどうしているのか?

などなど、疑問は尽きない。

悶々と一人で調べていても心が折れそうになるので、こちらに自分なりの調べ事をまとめていこうと思う。

あくまでも個人的に調べていることなので、適宜情報等、教えてもらえるとメチャメチャありがたい。

スザニの言葉の意味

「スザニはペルシャ語が語源ではないか?」という意見が多い。

ペルシャ語の「Suzane」がおそらく語源である。(スザンっていうのかな?)

縫い針、針仕事、刺繍……それらの意味があるようで、今ではタジキスタンやウズベキスタンなど中央アジアの国々で施された刺繍布全般をスザニと表している。

スザニの特徴

主に木綿や絹の生地に絹製の刺繍糸を用いて刺繍をしている。地域差や観光客向けにベルベット生地に刺繍しているものや、ご家庭用に一般的な刺繍糸を用いている場合もある。また、皇室へ収めていた刺繍布に関しては金糸や銀糸を用いている場合もあるそう。

また2つ以上の複数の模様の組み合わせで構成されている特徴もあり、大きな作品の場合には刺繍を施した複数枚の布を縫い合わせて1つの作品にしている。

モチーフとして一般的なものは、太陽・月・花(チューリップ・カーネーション・菖蒲・アイリス・綿花)・葉・蔓・魚・鳥・動物とされているが、スザニ作家の台頭により、家庭的なスザニから趣向品・観光客向けの芸術としての模様が作れられてきているのではなかろうか?

また、柄や色合い、模様の配置にも宗教的意味合いのある作品も見受けられ、やゾロアスター教の影響と見られる「火」の模様が描かれているスザニもある。加えて、宇宙あるいは月のある宇宙・空間という意味のアイ・パラックと呼ばれるスザニもあり、当時から続く知性の高さが散見されていると自分は感じている。

歴史・伝統

おそらく17世紀頃から中央アジアで始まったもので、現存している最古のスザニは18世紀後半〜19世紀初めのものである。

15世紀の初めにスペインの騎士がティムール朝を訪れた際にスザニの原型と見られる刺繍に関する記述を残しているが、個人的に嘗てのパターンは現在にどれほど通じているのか?という疑問もあるので、イスラームの系譜もあるのね程度の認識である。

伝統的には中央アジアの民族の持参金の一部として制作されてきた物であり、結婚式の日に新郎に与えられるものだった。持参金としてのスザニは十数枚のスザニを持っていくとされているが、貧しい家系もあるので少なくとも1〜4枚は持っていくこともあったそうだ。

スザニは家族のシンボルであり、家に娘が生まれた日から母や叔母、家族の女性が総出で制作に取り掛かるものだった。おそらく作業を分担して行われるため、27センチメートルほどの布を分割して、一枚の布にしていたと思われる。そこで技術を共有したり教えられたりする過程で、家族の繋がりを大切にする民族性が培われたのかな〜とぼんやり思った。

なので、縫い手が異なるため、それぞれの刺繍の違いを楽しむことができるのもスザニの魅力の一つだと思う。

スザニの刺繍技法

チェーンステッチ、ブハラコーティングステッチ(おそらくこの技法が「ボスマ」と呼ばれているもの)が基本的な技法。多くは玉留めをせずに布地の表側から縫い始めている。献上品や耐久性を持たせた時期は自分は調べきれていないが、物によっては玉留めがされている作品もある。他の地域や他国の方が真似て作ったという可能性も考えられるが、基本的に綺麗な裏地の処理はされていないイメージが自分にはある。

これは個人的な考えなのだが、完璧なものは神しか作ることができない……的なニュアンスがイスラーム教にはあった気がするので、こういった技法にしているのではないかな?とも思っている。

もっと多くの技法や独自の言い表し方があるはずだと考えているので、ここら辺は要調査だと思われる。

今回はここまで、また調べたところをのしのしと書き綴っていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?