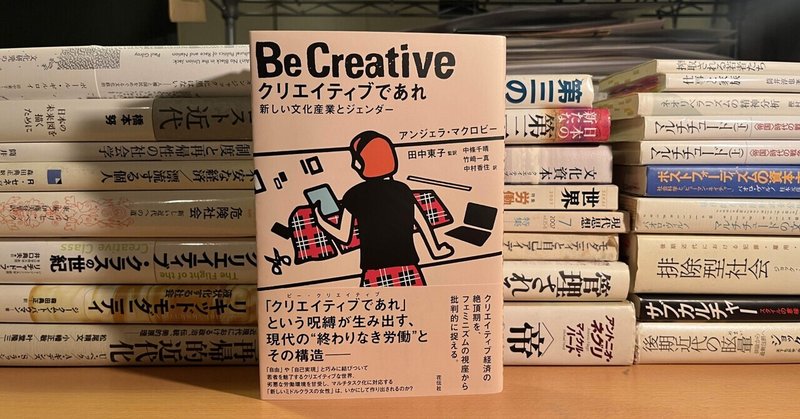

【読んだ】アンジェラ・マクロビー『クリエイティブであれ 新しい文化産業とジェンダー』

問題化されているは現在のグローバル化した経済体制下での労働福祉の不在であり、とりわけ「福祉から就労へ」のスローガンのもとにブレア政権が実施した労働政策の負の遺産かと。特に焦点化されるのは、ポストフォーディズム体制下で「文化産業」から「クリエイティブ産業」へと変貌した領域であり(P25)、例えば起業家精神やフリーランサーといった言葉の元で個人化された労働である。無論、例えば労働者教育の場で個人に投げかけられる「クリエイティブであれ」というメッセージは、不安定な労働環境を自己実現のロマンによってカモフラージュするものには違いない。ただ、それは個人の問題ではなく構造の問題として読まないと、この本は矮小化されてしまうように思う。

全体を通して印象的だったのは、文化運動に限らずあらゆる対抗運動が資本によって換骨奪胎され、統治の装置として利用される状況を描いている事だった。無論、ヘブディジにせよギルロイにせよ、カルチュラル・スタディーズはその古典からして、消費文化やサブカルチャーを通じた対抗がすぐに広告や商品に取り込まれてしまう事を指摘していたし、現在そうした一見反体制的な文化は、”クリエイティブな”労働者の勤労のエートスと化している。しかし本書が指摘するのはそれに限らない。例えばマクロビー自身が主導的な役割を果たしたポストフェミニズムの運動は確かに女性が主体的に労働に参入する契機になったが、しかしそこで用意されたのは情動労働に典型的なポストフォーディズム下の不安定な労働であり、それは(ヴィルノやネグリ=ハートが見落としていたことに)極めてジェンダーロールに基づくものであった。またセネットは、フレキシビリティーが求められる労働への対抗としてクラフツマンシップを(不用意にも家事労働も含めて)復権しようとするが、それは「本物らしさ」としてファッション企業によって商品化される。

マクロビーが示す対案は「社会的保護の新しい形を発明する」こと、「温情のある社会的なものとして再構築された雇用創出」であり(P304)、そのために「社会民主主義」を復権する、というかなり順当なものだった。具体的な事例として、例えばベルリンの小規模な社会的起業や不動産の活用や、EU圏内各所で行われているアーティストやデザイナーが関わる教育訓練プログラムが紹介される。それはグローバル資本の生産体制のオルタナティブとして期待されてはいるものの、しかし過度に理想化することはなく、どの事例においてもスタッフが十分な金銭的対価を得ていないことや、常に行政との緊張関係が存在することなどはあけすけに示されていた。

無論本書の主眼はイギリスの政策批判なのだけど、いわずもがな日本の状況を考える上でも示唆に富むと思う。そもそもブレア政権の「第三の道」の背景にあるグローバリゼーション論や再帰的近代化論は日本でも広く紹介されているし、(結構前だけど)非正規雇用の問題を扱う際によく論じられていたように思う。例えば本田由紀が阿部真大の著書を評する中で提唱した「やりがいの搾取」という状況に、本書の内容はとても近いと思った。また、かつての日本の再分配政策や企業福祉体制がかなり特殊だったとはいえ、それが破綻した後に労働市場の流動化と非正規化を進めているのは変わりなく、そのくせ家事労働は結局社会化も市場化もできずに家族「への」疎外を生んでいる状況は例えば筒井淳也が論じていると思う。ここ数年で日本でも注目されている「ケア」の問題も、本書が描き出す労働状況と密接に関係する話ですよね。いずれにせよ状況を考えるとかなり悲観的にならざるを得ないけども、楽観的状況を偽装して生み出されるポジティブなスローガンによって労働者が統治されることを批判する本なのだから仕方がない(どうでも良いけど、この本の中で批判される論者は大体一定のリスペクトが払われていたんだけど、フロリダだけは容赦なくフルボッコにされてたのが印象的だった)。無論、「クリエイティブであれ」というエートスがどう機能するかという話は、日本の文化的な側面も相当大きいとは思うのだけど。

#クリエイティブであれ

#アンジェラマクロビー

#花伝社