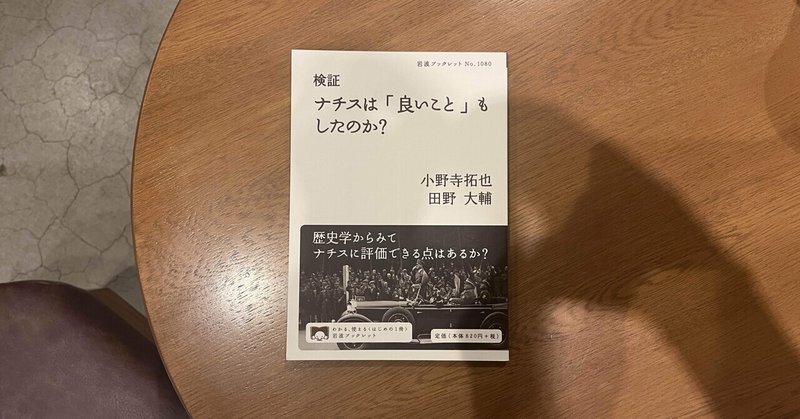

【読んだ】小野寺拓也/田野大輔『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』

D.O風に言うと「んなわけねーだろってハナシ」かと。アウトバーン建設を通じた雇用創出とか健康増進政策とかはよく言われるけど、他にも福利厚生の拡充や自然環境保護政策等々、結構多くの「良いこと」っぽい政策について、それがあたかもナチスが発明した成果であるかのように言われてると。で、本書はこの手の諸々の政策ついて、「①それはナチスのオリジナルの発明なのか」「②ナチスがその政策を採用した目的はなんだったのか」「③それは成果があったのか」の三点から検証すると。明らかになるのは、乱暴に言えば「①'それはナチスのオリジナルではなく」、「②'ナチスがその政策を採用した目的は戦争遂行や優生学的発想等々はっきりと最悪なものばかりであり」、「③'その政策自体は大した成果を生まなかった」という事であり、それは「良いこと」だとも「成果」だとも言えないやろ、と。

ナチス政策に関する各論に関しても色々勉強になるのだけど、むしろポイントは歴史を考える手続きの問題かと。重要なのは「事実」「解釈」「意見」という三つの段階を踏む事で、ありがちなのが「事実」から「意見」に直結させちゃう事だと。例えば「ナチスは禁煙を推進した」という「事実」だけなら、それを「良いことやん」と肯定するにせよ、「禁煙ファシズムやん」と否定するにせよ、好きなように言えちゃうよねと。実際、最近ナチスの諸々の所業を引き合いにして好き勝手な事言っちゃってる人めっちゃ多い(し、なんかやたらとダル絡みしてくる)けど、それヤバくね?と。

で、大事なのは「解釈」だと。「解釈」という言葉のセレクトの真意は少し分かりきらなかったところもあるんだけど、要はある歴史的な「事実」の周りにある背景をちゃんと見ないとあかんで、という事かと。例えば「ナチスは健康政策を推進した」という「事実」について言うなら、それはまず「ナチスが守りたかったのはドイツ民族という種全体の健康であり、個人の健康はその達成の要素でしかなかった」のであり、それはつまり「人種的価値を基準にした排除=民族同胞の発想に基づく」ものであり、かつ、「ドイツ民族の健康を守るために、例えばアルコール中毒者は断種されていた」という(はっきりと最悪な)背景もあり、しかも「ナチス政権下で酒の売上が減ったのは不況だからであり、タバコに至っては消費量めっちゃ増えてたどころか税収確保のためにナチスが販売推進していた」フシすらあり、なんなら「兵士の戦意高揚のためにタバコと酒の支給すらされてた」という事実もあると。で、そういう諸々の条件を踏まえて「解釈」した上で、初めて「意見」が言えるんやで、と。で、それ踏まえたらやっぱどー考えてもナチスの政策って全部ダメだし失敗してるでしょ、と。

もうひとつ印象に残ったのは、高い得票率やプロパガンダや大衆動員等々、大衆の支持に関するナチスの諸々のイメージについて、「熱狂」や「カリスマ性」みたいなものに要因を求めるのは必ずしも正しくないと。そもそも高い得票率の裏にはトリックも恫喝もあったし、大衆がナチスを支持したのは「政治目標とは程遠い個人的な利益が得られたという面が大きい」と(P40)。プロパガンダについても、「ナチスの宣伝が効果を上げた理由は、その時々の政治・経済的状況に対応する臨機応変さにあった」と(P28)。この辺の話、それこそ色々な映画とかを通じて自分にもイメージが作られて(しまって)いる所なので、同じ著者が編者になってる『<悪の凡庸さ>を問い直す』を読もうと思いました。

専門知を乱暴に扱う事への警鐘を鳴らすのがコンセプトのひとつだと思うので、こういう言い方も良くないのかもしれないけれども、やっぱこの本は日常の生活態度を考える上でめちゃくちゃ有益だと思う。本当は丁寧な手続きが必要なのになんでもかんでも直感的な理解の範囲でものを解釈して意見を言ってしまうのは、歴史以外であっても例えば法律の条文だったり、あるいは報道記事だったりを巡ってやってしまいがちだし、専門知へ信頼感が薄れている事は確実に社会への信頼感の喪失につながっているように思う。あと、なんかヤバい事やった奴をすぐにモンスター化したり、人々(というのも誰かわからんけど)の反応に病理を見出したりするのもよくある風景だけど、実際には割と卑近でセコくてショボい動機だったりするし、パッと見は普通の奴だったりするんじゃないかと。こういう状況、現状ではおそらく他罰的な振舞いを正当化するために使われているように思うのだけど、少なくてもそこにヤバさを感じている人にとっては、結構大きなヒントになるように思った。